计算机正在改变数学家发现、证明并交流种种设想的方式,但是绝对的确定性在这一大胆的新世界中有一席之地吗?

传说毕达哥拉斯及其信徒在公元前六世纪发现了那个以他的名字命名的定理时,曾杀了一头牛并大摆宴席以示庆贺。他们完全有理由这么做的。他们所发现的直角三角形各边间的关系不是在某些情况下成立,也不是在大多数情况下成立,而是永远成立,不论这个直角三角形是一块丝绸、一片土地还是古代文献上的符号。这个定理似乎是老天爷赠送的神奇礼物。无庸奇怪,众多的思想家(从柏拉图到康德)都相信数学给出了人类所能知道的最纯粹的真理。

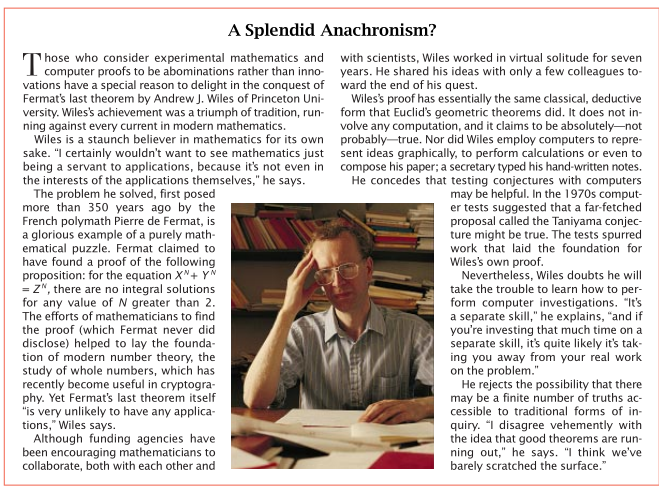

1993年6月,当普林斯顿大学的Andrew J.Wiles在剑桥大学的一次会议上宣布他已解决了费马的最后定理时,上述信念看来再次得到证实。这个定理是数学中最有名的问题之一,它是350多年前提出来的,而其根源可远远追溯到毕达哥拉斯自己。由于找不到可杀的牛,Wiles的听众们以鼓掌的方式表达了他们的赞赏。

然而费马的最后定理的证明是不是一种正在消逝的文化的最后挣扎呢?作为一种最受传统束缚的智力活动,数学目前正经历着深刻的变革。几千年来,数学家们一直是通过他们借助数学证明——即从一组公理出发最终得到无可辩驳的结论的一连串逻辑步骤——所能够证实的东西来衡量其成就的。现在,充满了现代人类思潮的怀疑精神终于也影响到了数学。数学最终或许会被追接受许多科学家和哲学家已经承认了的看法:他们的论断充其量只是暂时为真的,也就是在未被推翻前是真的。

之所以有这种不确定性,部分原因在于数学越来越复杂。数学证明的冗长和复杂已经到了常常难于对它们做出鉴定的地步。Wiles的证明长达200页;专家们估计,如果他把该证明的所有组成部分详细写出来的话,这一长度还要增加四倍。一位观察家宣称,数学界中仅有千分之一的人有资格对这一证明进行鉴定。Wiles宣称他证明了费马定理之所以获得公认,主要是因为他的声誉以及他引用的那些研究成果的发现者的声誉。不过,尚未详细审查过这一证明的数学家们评论说,此证明“看起来很优美”而且“听起来象真的”。

另一个促成变化的因素是计算机。计算机正促使数学家们重新考虑证明的本质(因而也重新考虑真理的本质)。最近几年中,某些证明要求用计算机进行大量的计算。没有任何人能单独验证这些所谓的计算机证明,它们不过是另一些计算机。最近某些数学家提出了一个仅保证定理成立的概率(而不保证其肯定成立)的数学证明,这一说法被某些数学家们视为是自相矛盾的。还有一些数学家在搞“电视证明”,希望这类证明将比一页又一页的形式术语更有说服力。

与此同时,某些数学家对形式证明应当是真理的最高标准这一看法提出了质疑。虽然还没有人鼓吹完全取消证明,但某些实践者认为,证明有的命题的正确性的更好办法是将其与计算机上运行的实验或与真实世界中的现象相比较。科尔比学院的Keith Delvin——他为《美国数学学会通报》撰写计算机专栏文章——说:“我认为,今后五十年内,证明在数学中的重要性将会消失。你将会看到更多的人从事数学而又无须去搞证明。”

一些有影响的公共机构也在鼓吹这类异端邪说。若干年来,国家科学基金会一直在敦促数学家们更多地参与计算机科学及其它有潜在用途的领域的研究。某些头面人物——特别是新泽西州普林斯顿高级研究所所长Philip A.Griffths和1966年获得过菲尔兹奖(常被称为数学界的诺贝尔奖)、现在领导着剑桥大学伊萨克·牛顿数学研究所的Michael Atiyah——同样鼓励数学家们冲破象牙之塔而与现实世界融为一体。当此资金和工作岗位都比较紧缺之际,青年数学家们不可能忽视这些劝告。

当然也有一些人在负隅顽抗。某些研究人员尖锐抨击数学的计算机化以及日益增长的强调“实用”(喔,这是个肮脏的字眼)的倾向。传统数学的最有力的捍卫者之一是华盛顿大学的Steven G.Krantz。他通过演说和文章敦促学生们选择数学而不是计算机科学,告诫说计算机科学可能只是短暂的时髦而已。他回忆遭,1992年,国家科学基金会的一位代表来到华盛顿大学宣布说该基金会再也不能资助非“面向目标”的数学研究。Krantz抱怨说:“我们可以站出来出这是不对的。但数学家是些没有脊梁骨的饭桶,他们没有奋起抗争的传统。”

哈佛大学的David Mumford——他曾在1974年因纯数学研究的成就而获得菲尔兹奖,现在在从事人工视觉的研究——最近写道:“尽管有来自新闻界的这些喧嚣和叫嚷以及来自拨款机构的压力等等,纯粹数学研究界总的说来仍把其它地方拥有职位——包括某些世界上最杰出的数学家。

计算机视为这一神圣研究领域的入侵者和抢掠者。”去年Mumdord曾提议开设一门课程,由教员向学生讲授如何对计算机编程以求解高等微积分中的问题。他回忆说:“我的提议被否决了,之所以被否决,不是因为学生们反对(我本以为会是这个理由),而是因为我的同事中有半数的人不会编程!”

如果明尼苏达大学几何中心能看作一个迹象的话,那么上述情况现在正在发生急剧变化。这个两年前创建的几何中心占据了明尼克阿波罗利斯一座微微发光的钢玻璃结构多面体建筑的第五层。它每年从国家科学基金会、能源部和明尼苏达大学获得2百万美元的经费。这个中心的固定教员——其中大部分在其它地方拥有职位——包括某些世界上杰出的数学家。

最近的某一天,人们在该中心看到这一幅情景:年轻的工作人员在编辑一段显示如何把地球体捣烂、扭转、拉伸并最终里朝外地翻转过来的录像。在一间会议室里,三位来自名牌大学的计算机科学家在向几十名高中教员讲授如何编制计算机制图程序以讲解数学。其他一些研究人员坐在炭黑色的NeXT计算机终端旁边,出神地考虑着四维“超立方体”以及像旋涡一样一头扎入无穷远的分形和点阵的色彩分明的图象。看不见一张纸一支笔。

在一台终端机旁坐着David BenZvi,这是普林斯顿大学的一位留着Harpo Marx式发型的低年级学生,他在几何中心对非线性动力学进行为期6个月的探索。他对某些数学家所怀有的担忧——计算机将会诱使他们抛弃他们在这样长的时期中使用得如此得心应手的方法不屑一顾。他温和地说:“他们不过是害怕变革罢了。”

几何中心是所渭“实验数学”的温床。实验数学就是研究人员通过把他们的设想在计算机上用图形表示出来并进行计算而对这些设想进行检验。1992年,中心的某些工作人员协助创办了一本名为《实验数学》的杂志以显示这类研究工作的优点。该杂志的编辑、英国沃尔威克大学的DavidBA.Epstein说:“实验方法在数学中不是什么新鲜事情,”并指出卡尔·弗里德里希·高斯及其他数学巨匠常常在进行了实验性演算后才构造出形式证明。“新颖之处在于实验方法现在是相当体面的事了。”Epstein承认并非他的所有同事都如此愿意接受新观点。“我的一位同事说,你的杂志应当叫作《未证明定理杂志》。”

肥皂泡和有馅汤团

卢特格斯大学的Jean E. Taylor是对数学的新风格作概括介绍的一位数学家。她说:“不用计算机的想法对下一代人来说将会越来越格格不入了。”二十年来Taylor一直在研究极小曲面。所谓极小曲面,就是一条曲线或一个曲面所能围成的最小面积或体积。自然界中存在的最精美、最简单的极小曲面或许是肥皂泡与薄膜。Taylor始终有一种实验的嗜好。在她的专业生涯的早期,她曾把铁丝圈浸入肥皂水槽中以检验其用手画的极小曲面模型。

现在她更可能是用复杂的计算机制图程序来模拟肥皂泡。她还从使用肥皂泡发展到了使用晶体。因为晶体符合某些更复杂的有关极小曲面的规则。Taylor同普林斯顿大学的Frederiek J. Aimgren及芝加哥大学的Robert F.Aimgren(分别是她的丈夫和丈夫与前妻的儿子)、还有国立标准与技术研究所的Andrew R.Roosen合作,尝试在计算机上模拟雪花及其它晶体的生长。她越来越多地与材料科学家和物理学家合作,她提供数学思想和编程技巧.换取对方提供关于真实晶体如何生长的线索。

另一位漫游了控制论空间以搜寻新颖的极小曲面的数学家是马萨诸塞大学阿默斯特分校的David A.Hoffman。他所喜爱的猎物中有悬链曲面和螺旋面,它们类似于称为“有馅汤团(tortellini)”的一种面团,最早发现于十八世纪。Hoffman说:“通过在计算机上观看这些曲面的图象,我们获得了许多直觉。”

1992年,Hoffman和马萨诸塞大学阿默斯特分校的Fusheng Wei以及波恩大学的Hermann Karcher猜测存在一类新的带柄的螺旋面。他们成功地在计算机上表示出了这些螺旋面——这是自十八世纪以来发现的第一批螺旋面——并继而得出了对其存在的形式证明。Hoffman说:“如果我们未能观看到与我们认为存在的东西大致对应的一幅图象,那么我们绝对无法取得这一成就。”

过去十年间最引人注目的实验数学领域是所谓非线性动力学,更通俗的说法就是混沌。一般说来,非线性系统受一组简单规则的支配:通过反馈及其相关的效应,这些规则可产生出复杂的现象。在计算机出现以前的时代里数学家就已对非线性系统进行了研究,但是计算机使数学家可以对非线性系统进行前所未有的深入研究并详细观察它们的演变过程,这是庞加莱和非线性动力学研究的其他先驱者所办不到的。

单元自动机(即把计算机屏幕划分分为一个方格网——方格相当于像素——后所得的系统)特别生动地说明了非线性原理。一般说来,每一单元的颜色(即“状态”)由其相邻单元的状态决定。一个单元的状态的改变便有可能引起整个系统中的一连串的改变。

最有名的单元自动机之一是普林斯顿大学的John H.Conway在七十年代初期发明的单元自动机。Conway证明了他的这台被他称“生命”(Life)的单元自动机是“不可判定的”:即无法确定它的图案是无穷无尽地变化下去还是最终将反复出现。科学家们已经利用单元自动机来作为研究生命的起源和进化的工具。波士顿大学的计算机科学家和物理学家Edward Fredkin甚至论证说整个宇宙就是一台单元自动机。

更有名的是Mandelbrot集合。自从IBM公司Thomas J.Watson研究中心的Benoit B. Mandelbrot在八十年代初期使这一集合广为人知以来,它的图象已经成了整个混沌领域的象征。这个集合由含有一个复数项的简单公式生成(复数是以负数的平方根为基础的)。该公式得出一些解答,然后将这些解答又迭代(即反馈)回该公式中。

作为Mandelbrot集合的基础的数学原理是两位法国人——Gaston Julia和Pierre Fatou——在七十多年前发明的,但是计算机把它们的巴罗克式的精美风格揭示出来让所有的人欣赏。当用计算机把Mandelbrot集合绘制出来时,这个集合便组成为一幅类似于长了肿瘤的心脏、烧烤得很糟糕的鸡或长了疣子的雪人。这种图象就是分形,它的模糊边界是无限长的,且它所显示的图案在不同尺度上反复地出现。

研究人员在研究四维空间中的类似于Mandelbrot集的集合。纽约州立大学石溪分校的John Milnor说:“你在这个问题中遇到的复杂性是你在许多不同的科学领域中都遇到的那类复杂性。”Milnor正在考察计算机生成的这种四维集合的二维切片,以期弄清它的性质。他的初步发现于1992年登在《实验数学》创刊号的最前面。Milnor是1962年菲尔兹奖的获得者,他说他在穿孔卡时代就偶尔搞过计算机实验,不过“当时这是一件费力不讨好的事情,现在计算机实验就容易得多了。”

以图形学为基础的数学研究的流行引起了一些人的强烈反对。四年前,华盛顿大学的Krantz在《数学报道》上谴责说:“在某些领域中,获得经费购买硬件以生成分形的图象比获得经费从事代数几何学的研究还要容易。”

1993年7月,哈佛大学的Arthur Jaffe和弗吉尼亚工学院的Frank S.Qmnn在《美国数学学会会报》上对“猜测性”的数学研究提出了更一般的告诫。他们认为,计算机实验以及与自然现象的一致性绝对不能代替证明来确认真理。Jaffe和Quinn写道:“数学界的团体和个人时不时地想要在论证的细节上采取不那么严格的态度。这样做的结果是参差不齐的,有时是灾难性的。”

大多数运用计算机制图技术和其它实验技术的数学家都承认眼见不一定为实,并承认为了证实他们通过计算而得到的猜想,证明仍是不可缺少的。Tayor说:“我认为数学家们沉思冥想得太久了一点,不过这并不意味我觉得证明是无关紧要的。”Hoffman对传统的证明作了更有力的辩护。他指出:“证明是数学家所拥有的唯一的实验工具,而现在它处于被抛弃的危险之中。”他又说,虽然计算机制图学“美妙得令人难以置信”,“但在六十年代毒品也曾美妙得令人难以置信,某些人却因此一命呜呼了。”

事实上,老资格的计算机远比大多数人都清楚,计算实验——不论是涉及制图的实验还是涉及数学计算的实验——可能会蒙骗人。有一段富有教益的故事是关于黎曼假说的。这一著名假说预测的是当素数趋于无穷大时将显示何种规律。此假说是黎曼于一百多年前首次提出来的,它被认为是数学中最重要的尚未解决的问题之一。

黎曼的同时代人Franz Mertens提出了一个涉及正整数的相关猜想;如果此猜想为真,那么它就将为黎曼假说也为其提出强有力的证据。到八十年代初期,计算机已经证明Mertens的猜想至少对于头100亿个整数是成立的。但是,在1984年,更广泛的计算表明,Mertens所预言的规律最终——对于大到10的10次方的70次方的整数——消失了。

计算机的一个潜在缺陷在于,它们进行的所有计算都是以对离散整数(事实上就是1和0)的处理为基础的。计算机只能近似表示某些实数,如和2的平方根等。精通简单的袖珍计算器的舍入功能的人很容易诱使计算器产生不正确的计算答案。1991年,夏威夷大学的一位软件专家David R.Stoutemyer提出了18项代数中的实验,使用标准的数学软件来进行这些实验时它们将给出错误的答案。

加利福尼亚大学伯克利分校的Stephen Smale(1966年菲尔兹奖获得者)试图使数学计算置于更牢靠的基础之上,或至少是试图指出沿着基础发展的裂缝的大小和位置。他同该校数学研究所的Lenore Blum和IBM公司的Michael Shub合作,创立了一个能够处理实数(而不仅是整数)的计算机的理论模型。

Blum和Smale最近断言说,从技术角度看,Mandelbrot集合是不可计算的。这就是说,人们无法有把握地确定复平面上的任一给定点是在该集合的模糊边界之内还是之外。Smale说,这些结果表明,在根据计算机实验的结果作外推时,“务必小心谨慎”。

伊利诺斯大学的数学物理学家Stephen Wolfram对这些担心不屑一顾。Wolfram是名为《数学》(Mathematica)软件的发明人,该软件自5年前投入市场以来已成为占主导地位的数学软件。他承认“实验数学中的确有陷阱。同其它所有各种实验一样,你也可能把数学实验搞错。”但他强调指出只要明智地实施和分析计算实验,它们便可得出比老式的猜测——证明法更多的结果。Wolfram说:“在其它任何一个科学领域中,实验工作者都比理论家多得多。我猜想数学也会越来越向这个方向发展。”

Wolfram宣称,“沉迷于证明”使数学家们未能发现计算机能够开辟的广大的新天地。他说,甚至最大胆的数学实验工作者基本上“也还走得不够远。他们接过数学中现有的问题加以研究。他们只是在一座巨大的建筑物之上加点小小的花边。”

数学家们可能有保留地看待这一观点。虽然Conway也同Wolfram一样对单元自动机着了迷,但他认为Wolfram的经历——以及他对证明的藐视——说明他不是一个真正的数学家。这位“生命”单元自动机的创始人说:“纯粹的数学家不会去开办公司并积极下海。我们只是坐在象牙之塔里考虑自己的问题。”

正统派们想要把William P.Thurston撇在一边可能更为困难。Thurston也是一位实验数学和在数学中应用计算机的积极鼓吹者。他现在任加州大学伯克利分校的数学研究所所长,并和明尼苏达大学的Albert Mardan共同领导该大学的几何中心。Thurston的资历是无懈可击的。七十年代中期他曾指出了两个独立的数学分支——拓扑学与几何学——之间存在的一种深刻的潜在联系,并因此而荣获1982年的菲尔兹奖。

Thurston强调指出他相信数学真理是被发现而不是被发明的。但是在关于证明的问题上,他听起来更像是库恩的信徒而不是柏拉图的信徒。库恩是一位哲学家,他在其1962年发表的一部著作《科学革命的结构》中论证说,人们之所以接受科学理论是出于社会原因而不是因为这些理论在客观上是“真实”的。Thurston断言说:“把数学在原则上简化为形式证明是一个本世纪所特有的不可靠的念头。”他又说:“实际上,数学家是在一定的社会背景下证明定理的。数学是受社会条件制约的知识和方法的集合。”

Thurston指出,六十多年前,逻辑学家哥德尔通过他的不完全性定理证明了“数学是不可能编集成完整的系统的”。任何一组公理都可以产生出自身明显为真,但却不能用这些公理加以证明的陈述。更早的时候,罗素曾指出作为数学的重要基础的集论充满了与自指示问题有关的种种逻辑上的矛盾。(这个问题可以以“本句是假的”这一自相矛盾的陈述为例来说明。)Thurston说:“集论是建立在有礼貌的谎言的基础之上的。我们赞同这些谎言,即使我们知道它不是真的。数学的基础在某些方面有点不现实的。”

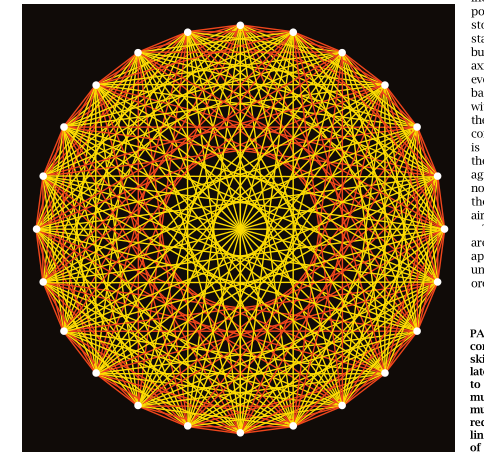

Thurston认为,高度形式化的证明比那些借助于更直观的理解的证明更有可能出毛病。他特别倾心于计算机制图学能够把抽象的数学观念灌输给数学界内部和外部的其它人。两年前,在他们要求下,几何中心制作了一个计算机生成的“电视征明”,称为“非结”,它生动地表达了Thurston在十年前证明的一个开创性的猜想(见图1)。Thurston自豪地提到,称为“感激的死者”(Grateful Dead)的摇滚乐队已在其音乐会上表演了“非结”这段录像节目。

摇滚乐演奏者是否透悉这段录像的真义——它涉及到称为三维流形的数学对象在非欧几里德的“双曲”空间中的行为问题——是另一回事。Thurston承认,这一录像是非数学家(甚至某些数学家)所难于理解的,但是他并不畏惧。几何中心现在正在制作关于他的另一个定理的录像,该录像显示了如何把球体里朝外翻转过来(见封面图)。此外,1992年秋,Thurston还组织了一次讨论会。参加者们在会上讨论了如何把虚拟现实和其它先进技术用于数学的直观显示。

矛盾的是,计算机助长了一股逆流,即一味获知真理而不管其是否能被理解。1976年,伊利诺斯大学的Kenneth Appel和Wolfgang Haken宣称他们已经证明了四色猜想,这个猜想是说仅用四种颜色就是以绘制一幅无论多大的地图。

此地图中所有颜色相同的国家都不会有公共边界。在某些方面,Appel和Haken的证明属于常规证明,也就是它包括一系列引导到最终结论的可追溯的逻辑步骤。结论就是四色猜想可以简化为一个关于大约2000种不同地图的性质的预测。通过手算来验证这一预测需要花费太多时间,实际上是不可行的,因此Appel和Haken对一台计算机编程,让计算机代替他们来完成这一任务。计算机运行约1000小时后,得出结论说这2000幅地图的性质正如预测所料:四色猜想是正确的。

社交聚会问题

其它的计算机辅助证明也接踵而来。1993年,罗彻斯特理工学院的StanisLaw P.Radziszowski和澳大利亚国立大学(在堪培拉)的Brendan D.McKay宣布了一项关于所谓社交聚会问题的证明。这个问题来源于本世纪二十年代英国数学家Frank P.Ramsey在集论上所做的研究工作,它可以简单地表示为关于人们在社交聚会上彼此间的关系的问题。为了保证至少有X人彼此相识或至少有Y人互不相识,最少需要邀请多少人?这个数字称为Ramsey数。

先前的证明已经确定,为了保证有四个人彼此相识或四个人互不相识,需要有18位客人。Radziszowski和McKay的证明显示.要想有四个人彼此相识或五个人互不相识,则Ramsey数为25。喜好社交的人在试图计算与更大的X和Y相对应的Ramsey数时,可能得三思而行。Radziszowski和McKay估计,他们的证明相当于一台标准的台式计算机11年的计算工作量。Radziszowski说,对于纯粹数学中的问题来说,这可能是一个创纪录的数字。

人们曾在一个不太可能的场合——提供主意者Ann Landers的报纸专栏上——讨论过这类研究工作的价值问题。1993年6月,一位来信者向Landers抱怨说,花在社交聚会问题上的资源本应用来帮助“世界上那些饱经战争刨伤的国家中的饥饿的儿童”。某些数学家则对计算机辅助证明提出了另一种反对意见。“我不相信计算机所作的证明,”高级研究所的Pierre Deligne说。Deligne是一位代数几何学家,1978年的菲尔兹奖获得者。“在某种程度上我是一个极端的自我主义者。如果我能理解一个证明,如果这个证明是清楚的,我便相信它。”Degligne在承认人有可能出错时,补充说:“计算机也有可能出错,但是它们所犯的错误更难于发现。”

其他人则抱着一种较为实用的观点,认为重要的是证明真理而不是给数学家以美学上的喜悦,特别是如果要让结果找到用途的话。这一观点的辩护者通常是计算机科学家,他们指出常规的证明远不是无懈可击的。在上世纪末本世纪初之际,大多数定理的证明都短得可以让人坐着就一气读完,且一般都出自一位作者之手。现在的证明动辄长达数百页乃至更多,复杂得需要花若干年的时间才能由别人验证。

当前保持着常规证明的纪录的证明是在八十年代初期完成的,该定理称为有限单群的分类定理。(群是由若干元素——如整数——与一种运算,如加法(将两种元素组合而得到第三个元素的运算)构成的一类集合。)这一定理的证明由500多篇文章组成,总共将近15000页,有一百多位研究人员参与撰写这些论文。据说唯一一个掌握所有证明的人是该证明的总负责人、卢特格斯大学的Daniel Gorenstein。他已于1992年去世。

许多较短的证明也可能引起别人的怀疑。三年前,加州大学伯克利分校的Wu-Yi Hsiang宣布他已证明了一个古老的猜想,即如何在一定的体积内像堆放炮弹那样堆集尽可能多的球形物体。现在某些持怀疑态度的人确信这一长达100页的证明有毛病;但另外一些人则同样有把握地认为它是基本正确的。

事实上,某些计算机科学家认为,提高可靠性的关键不是削弱计算机化,而是进一步加强计算机化。得克萨斯大学奥斯汀分校的Robert S.Boyer领导了一项旨在把错综复杂的全部现代数学系统压缩成一个数据库的工作,它的无矛盾性可以通过自动化的“证明核查机”来验证。

这个所谓的“QED项目”的宣言声称,这样一种数据库将使用户能够“检索整个数学知识以获取需要的结果,并借助QED系统的工具可靠而有把握地使用这些结果,同时无需透彻地理解细节或甚至是理解最终基础”。该宣言有点自负地宣称,QED系统甚至能够“成为文化上的相对主义和虚无主义的有害效果的解毒药”,并且或许能够保护数学避免染上世俗的屈从于时髦的愿望。

最近,随着一种不能肯定真理成立而只能给出真理成立的统计概率的方法的出现,关于计算机证明的争论进一步加剧了。这种概率性证明所用的方法类似于纠错码所用的方法,后者所用的原理是使被传输的信息具有很高的冗余度,因此不会因噪声和其它效应而丢失。这类证明首先必须精确地表示为严格的数学逻辑的形式,然后对此逻辑作进一步的变形(称为算术化),在这一过程中,“与”、“或”及其它操作被转换为算术运算,如加法和乘法等。

就像用纠错码变换了的信息一样,概率证明的“答案”分布在其全部长度上,而它的任何错误也同样分布在全部长度上。检查证明时,要在不同的点上对证明提出询问,并确定其回答是否是无矛盾的。当检查的次数增加时,肯定证明无误的把握也随之而增大。芝加哥大学的Laszlo Babai在两年前提出了这种证明(同芝加哥大学的Lance Fortnow, CarstenLund和Mario Szegedy以及波士顿大学的Leonid A.Levin一起提出的),他称这种证明是“透明的”。加州大学伯克利分校的Manuel Blum的工作有助于为Babai小组的成果铺平道路,他建议使用“全息”一词。

不确定的未来

不论叫什么名称,这类证明都有实际上的缺陷。Szegedy承认,把常规证明转变为概率形式是很困难的,其结果常常是一个“大得多且难看得多的家伙”。例如,一个1000行的证明,在经过这种转换之后轻而易举就可变成10003(1000000000)行。但Szegedy争辩说,如果他和他的同事能够简化这一转换过程的话,概率证明就可能成为一种有用的验证数学命题及大型计算——例如证明四色定理时所用的运算——的方法了。Babai在最近的一篇论文中指出:“这一高效方法的哲学代价是我们失掉了欧几里德式的证明的绝对肯定性。但是,如果你确实感到怀疑,你敢同我打赌吗?”

Levin认为,这样一种赌博是很不明智的,固为只要做不多几次检查就可以使出错的机会几乎减小到零,大约等于分子为一、分母为宇宙中全部粒子总数的一个分数。Levin指出,即使是最简单的传统证明也可能蒙受这种程度的怀疑。他说:“在你发现一个错误的一瞬间,由于海森堡的不确定原理,你的大脑可能消失了并由—个新的大脑取而代之,而这个新的大脑却可能认为该证明是正确的。”

美国电报电话公司贝尔实验室的Ronald L.Graham认为,这一背离简短而明晰的传统证明——它们通常是无懈可击的——的潮流或许是不可避免的。他解释道:“单靠人的思维无法证明的东西是一片汪洋大海,与这片大海比较起来,你能够证明的东西或许只是些孤零零的小岛,一些例外情况而已。”那些试图在未经探查和绘图的海域中航行的数学家可能将越来越依赖于实验、概率证明和其它的引导手段。Graham说:“你可能无法作出经典意义上的证明了。”

自然,随着研究人员日益依赖于计算机,数学可能在美学上越来越不令人满意了。Graham指出:“如果沿着这一方向到某个时候你能问一台计算机黎曼假说是否正确,而它回答,‘是的,这个假说是正确的,但你无法理解这个证明。’,那就太令人沮丧了。”

正统派们毫无疑问对这种想法怕得要死。至少在目前他们还可以团结在像Wiles——费马的最后定理的征服者——那样的一些英雄后面。wiles避开了计算机、用途及其它种种令人讨厌的东西。但是,如果来自大学前教育第一线的报导可以作为指导的话,那么将来Wiles式的人物会越来越少。领导着加州大学伯克利分校数学研究所的Thurston一直在主办一个高中教师参加的系列研讨会,以寻求吸引学生学习数学的新办法。1993年1月,该研究所的副主任Lenore Blum组织了一个以“高中几何中的证明是否已经过时?”这一问题为主旨的研讨会。

数学家坚持认为证明对于确保结果为真是至关重要的。高中教师们对此表示异议,指出学生们不再认为传统的以公理为基础的证明具有(比如说)直观证据那样强的说服力。研讨会的会议纪录说:“高中教师们普遍宣称,现在的大多数学生(游戏机/操纵杆/音乐电视的一代人)不喜欢‘证明’,也看不到它的重要性。”请注意“证明”这个词加了引号。

请 登录 发表评论