催眠之真伪

虽然催眠常常被贬低为弄虚作假和痴心妄想,但是事实证明催眠是一种具有多种治疗用途——特别是在控制疼痛方面——的真实现象。

Michael R.Nash

(田纳西大学诺克斯维尔分校心理学副教授、《国际临床与实验催眠杂志》主编)

“困倦正向你袭来,睡意浓浓……”

一位年轻的妇女坐在一间具有维多利亚时代风格的客厅里,一位穿马甲的男人在她的脸前来回摆动着他的怀表。她死死地盯着这只怀表,双眼随着怀表的摆动而转动。不一会儿她便倒在椅子上、闭上了眼睛,以一种木讷呆板的语调回答着催眠师的问题。

每个人都在电影里和电视上看到过类似这种情景的催眠场面。实际上,一说到“催眠”这个词,许多人马上就会想到怀表。但是,现在更为普遍的是,催眠师在“念念有词的诱导期间只要求受试者凝视着一个微小的静止目标,如墙上的一个彩色图钉,催眠师通常会说一些让人放松的安慰话和暗示受试者集中注意力。

但是催眠是一种真实的现象吗?如果是,它有些什么用途呢?在过去几年里,研究人员已经发现被催眠的个体会对暗示作出积极的回应,即使有时他们察觉到思想和行为自动”地发生了显著变化。在催眠期间,大脑似乎暂时中止鉴别所输入的感觉信息。一些人比另外一些人更容易被催眠,虽然科学家仍然不知道其所以然。尽管如此,催眠在控制慢性疼痛,消除焦虑,或者与常规手术室操作程序相结合从而帮助患者从门诊病人外科手术中迅速地恢复过来等方面正获得一些医疗应用。

只是在过去的40年里,科学家们才配备了一些仪器并掌握了一些方法从言过其实的断言中去伪存真了解催眠的真相。但是目前对催眠现象的研究仍局限于一般的认知科学领域内,也有一些有关催眠的论文发表在精心挑选的科技和医学杂志上。当然,以娱乐消遣为目的的“舞台催眠”之类的演出仍在进行。但是,新发现却揭示了正确使用催眠方法时,催眠暗示的力量能够改变像记忆和疼痛知觉那样的多种认知过程。

测量催眠反应的标准

为了正确地研究任何一种现象,研究人员必须首先拥有一种测量它的方法。对于催眠来说,其测量标准便是斯坦福催眠易感性量表。正如经常将它们称之为斯坦福量表那样,该量表是由斯坦福大学心理学家Andre M Weitzenhoffer和Ernest R.Hilgard于20世纪50年代末期设计发明的,并且现在仍被用来测定受试者对催眠的响应程度。例如,有一种版本的斯坦福量表便是由测试催眼状态深度的一系列12种活动组成,如握住某人伸出的手臂或闻辨瓶子里装的东西等。在第一个例子中,受试个体被告知他们正在握着一个极重的球,如果他们的手臂在想象的重量下垂下,则被认为“通过”了该暗示而得分。在第二个例子中,受试者被告知他们没有嗅感,然后在他们的鼻子下面挥动一个装氨气的小瓶子。如果他们没有任何反应,则他们便被认为对催眠非常敏感。如果他们躲避和露出憨眉苦脸的怪相,那么他们便被认为对催眠不敏感。

斯坦福量表的计分范围为0分(对任何催眠暗示均无响应)到12分(通过了所有暗示)。大多数人可获得5到7分;95%的人至少可得1分。

什么是催眠

基于使用斯坦福量表所得到的研究结果,持不同理论观点的研究人员目前对催眠的若干基本原则看法一致。第一个基本原则是,一个人对催眠的反应能力在成年期间非常稳定。在也许是这条原则的最令人信服的例子中,有一项研究表明,在进行复测时,Hilgard原先的一些受试者所获得的斯坦福量表评分与他们在l0年、l5年或25年前的得分大致相同。一些研究已经证明受试者个体的斯坦福评分与他或她的IQ得分一样能长期保持稳定——甚至更稳定一些。此外,还有证据表明催眠反应可能与遗传有一定关系,如同卵双生子较之同性异卵双生子更有可能获得相似的斯坦福评分。

一个人对催眠的反应与催眠师关系不大,即催眠师的性别、年龄和经验对于受试者的催眠反应影响极小或者完全没有影响同样,催眠的成功也不依赖于受试者是否有高度的积极性或者特别愿意。一位非常敏感的受试者将在各种各样的实验条件和治疗环境下被催眠,而一位几乎不敏感的人则不会被催眠,尽管他或她确实尽了自己的努力。然而,消极的态度和期望则会妨碍催眠。

若干研究也已证明,可催眠性与诸如易受骗性、歇斯底里、心理病理学、信任、攻击性、服从性、想象力或社会顺从性之类的性格特征无关。然而,却与个体对阅读、听音乐或做白日梦之类活动的专注能力有着十分有趣而又得不到证实的联系。

在催眠状态下,受试者的表现并非像被动的机器人那样,他们一边保持着对催眠师表达的期望作出十分灵敏的反应,一边将他们的道德和文化观念融入其行为中。尽管如此,受试者并未将催眠师暗示的行为作为积极主动地完成的某件事情来加以体验。相反,这种行为一般却被认为是不用花力气的——就像刚刚偶然发生的事情一样。被催眠过的人经常说一些像“我的手变得沉重起来,自动地往下掉落”或“突然我发现没有了疼痛感”之类的话。

许多研究人员目前认为,这类行为和感觉分离的状态便是催眠的核心所在。作为对催眠暗示的回应,受试者无意识地移动,无法觉察极度疼痛的刺激或暂时忘记某一熟知的事实。当然,这类事情也发生于催眠过程之外——偶尔出现于日常生活中,并且在某些精神和神经失调中表现得更为明显。

科学家们利用催眠已经在实验室中暂时性地制造出幻觉、强迫、某些类型的记忆丧失、虚假记忆和妄想,便在受控环境中对这些现象加以研究。

什么不是催眠

随着科学家们对催眠的深入了解,他们也正在找到对催眠技术持怀疑态度的某些观点进行反驳的证据,其中一个观点是,催眠只不过是想象力丰富而已。事实上,情况似乎并非如此。许多富于想象力的人并非是好的催眠试验对象并在被催眠和想象这两种能力之间并未表现出某种关系。

想象力之说源于这样一个事实,即许多可催眠的人能够被引导去体验引人入胜的逼真的幻听和幻视。但是使用正电子放射层析技术(PET)间接测量代谢作用的一项精细研究已经证明,受试者在催眠状态下对声音产生幻听和受试者去想象一种声音时,其大脑中被激活的区域是不同的。

1998年设在安大略的McMaster大学的Henry Szechtman及其同事使用PET描绘了那些被邀请想象一段情景然后体验一种幻觉的被催眠的受试者的大脑活动。这些研究人员指出,幻听和想象声音的行动都是自发的并非真正听到外来声音。通过监测在听声和幻听期间以及仅在想象期间被激活脑区的局部血流状态,研究人员试图确定幻觉声音被错误地“当作”真实的外部声音在大脑的哪一个部位发生。

Szechtman和其同事们描绘8位极易催眠的受试者的大脑活动状态,在描绘前对于他们在催眠状态下产生幻觉的能力进行过预筛选。在描绘期间,这些受试者均处于催眠状态并闭目躺在PET扫描装置中。对他们的大脑活动在四种状态下进行了监测:休息期间;在听一段“这个男人并不经常说话,但是当他说话时,他要说的话是值得一听的”录音磁带时;在想象再次听到这一声音时;及在被告知这段磁带再重放一次(虽然并未重播)之后他们体验幻听期间。

这些试验表明大脑右前扣带皮层(right anterior cingulated cortex)区在这些自愿者产生幻觉时的活跃程度正如他们实际听到这种刺激时的情况一样。相反,当受试者想象他们听到这一刺激时该大脑区却并未被激话。不知为什么催眠却欺骗了该大脑区,使之将这种幻觉声音当作真实声音对待。

对催眠持批评态度的人所提出的另一个观点涉及催眠使疼痛感减轻的能力,怀疑论者认为这种效应是由简单的放松或对安慰剂的反应引起的,但是许多实验结果已经否定了这些解释。在一份权威性的l969年报告中.宾夕法尼亚大学的Thomas H.McGlashan及其同事们

发现,对于难于催眠的人来说,催眠在减轻疼痛感方面就像已告知受试者那是一种特效止痛药的糖块一样有救。但是极易催眠的受试者从催眠中获得的好处却比从安慰剂中获得的好处高3倍。在另一项研究中,那是在l976年,Hilgard和斯坦福大学的同事Eva I.Banyai注意到那些用力地骑静止不动的自动车的受试者对于催眠暗示的敏感度正如他们在一种放松环境中被催眠时一样。

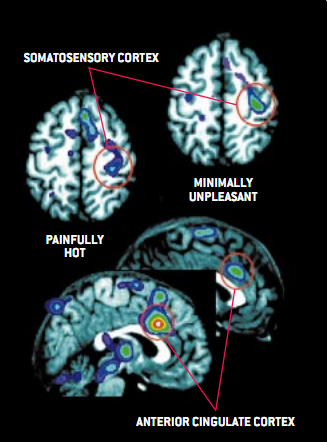

1997年蒙特利尔大学的Pierre Rainville及其同事们开始研究哪些大脑结构与催眠期问疼痛缓解有关。他们试图确定出与疼痛忍受组元有关的大脑结构,这类组元与疼痛感觉组元完全不同。使用PET,这些科学家们发现催眠弱化了前扣带皮层——已知与疼痛有关的个区——的活动,但是却对躯体感觉皮的活动没有影响。

然而尽管有了上述发现,对催眠缓解痛感的机理却仍然知之甚少。为大多数研究人员赞同的模型是催眠的止痛效应发生于更高级的大脑中枢区而非那些与记录疼痛感觉有关的区。这种模型有可能解释这样一个事实,即经常伴随疼痛的大多数自主反应——如心搏率加快——相对而言不受催眠止痛暗示的影响。

但是人们仅仅是无法伪装他们已经被催眠了吗?有两项关键性研究使这类怀疑偃旗息鼓。l971年宾夕法尼亚大学的Frederick Evans和Martin T.Orfle对两组受试者的反应进行了比较:一组由知道自己是真的要被催眠的人组成,而另一组是由被告知假装成被催眠的个体组成。以为不知道这种分组情况额主试者实施日常催眠程序,突然间改程序被一个有意的停电事故当这位主试者离开房间去调查这一情况时,那些假装的受试者立即停止了伪装:他们睁开眼睛,环顾整个房间并且完全停止伪装。然而,那些真正的催眠受试者则缓慢地且稍稍有些困难地自动停止催眠状态。

伪装者们还倾向于过火地扮演他们的角色例如当受试者得到暗示,让他们忘掉催眠这段时间的某些情况时,声称记不得的有时极为普遍,或者他们报告有难得的古怪体验,如果有的话,那也是真正的受试者们所详细叙述过的。东北大学的Taru Kinnunen、Harold S.Zamansky和他们的同事们已经使用测谎器试验揭穿了伪装者。他们已发现,真正的催眠受试者在催眠状态下回答问题时,他们的生理反应通常都符合真实性的准则,而那些假装着则不是这样。

催眠能恢复记忆吗?

失去的记忆能恢复吗?这是围绕催眠的争论之一。认知科学已经确认,人们十分善于识别一个事件是否真的发生或是否仅仅是想象的。但是在某些环境条件下,我们却是犹豫不决的。我们能够相信(或者能够被引导去相信)某件事发生了,但实际上它却并未发生。在识别现实与想象方面,人类使用的关键线索之一似乎是经历的努力。显然,就我们所付出的努力的大小而言,在给一种记忆编码时,一个“标记”会给我们提供暗示。如果该事件被标记为与我们付出的大量脑力劳动有关,那么我们往往会将它解释某件我们所想象的事情。如果它被标为与较少量的脑力劳动有关,那么我们往往会将其解释为某件已经实际发生过的事情。假定催眠的特征是费力的感觉,刚我们就能明白为什么被催眠的人能够如此轻易地把一个想象的过去事件误认为是很久以前发生过的某件事情。因此某件想象的事情就有可能被作我们人生中的一段经历被深深地印在头脑之中。

许多研究都证实了这种效应。例如,容易被催眠的受试者常能被引导产生有关于他们人生中最初几个月的详细的和惊人的叙述,虽然那些事件实际上并未发生过并且即使成年人也完全没有记得幼年时代初期的能力。同样,当给予退回到幼年时代的暗示时,高度可催眠的受试者的行为举止和儿童的差不多。他们常常相当激动并且过后可能会坚持认为他们在真正重温幼年时代。但是研究证实,这些反应一点也不像真正的孩子行为——在说话、行为、情绪、感觉、词汇用语或思维模式上都不像这些表现并不比那些装扮成孩子的成年演员更像孩子。简言之,催眠并不能使受试者超越人类记忆的基本特性和局限性。它并不能让某人击发掘数十年前的记忆或再现人们的发展进程。

催眠的医疗应用

催眠到底有些什么医疗好处呢?l996年国家卫生研究所技术评估小组把催眠评价为减轻癌症和其他慢性病所带来的疼痛的一种有效的干预手段。许多临床研究也指出,催眠能够减轻接受烧伤清创术的患者、进行骨髓吸引术的儿童和分娩妇女所遭受的剧痛。例如,在最近《国际临床与实验催眠杂志》的一个特辑中发表的一份分析报告称,催眠暗示使参与27个不同实验的933名受试者中75%的人的疼痛得到缓解。催眠的止痛效果常常是相当显著的,并且在几个病例中,其止痛效果相当于或超过了吗啡。

但是临床与实验催眠学会认为,催眠不能也不应单独作为任何一种疾病的医疗或心理干预手段。其原因在于任何一个能够阅读具有一定表现力的某个脚本的人都知道如何去催眠某人。具有某种医学或心理问题的个体应首先找一位合格的保健医生诊治。这样一位医生最有能力决定该患者是否需要催眠,如果需要,那么又如何将其融入到该患者的治疗方案之中。

催眠某些情况下可增强心理治疗的效果。另一项考察人们在18个研究项目中的研究结果的分析表明,那些同时接受认知行为治疗法和催眠疗法的诸如肥胖、失眠、焦虑和高血压之类疾病的患者较之70%的仅仅接受心理疗法的患者表现出更明显的好转。在上述发现公开之后,美国心理学会的一个特别工作组批准催眠作为治疗肥胖症的一种辅助方法。但是这个评审小组对把催眠应用于具有行为要素的其他疾病仍然存在分歧。吸毒和酗酒者对催眠的反应不好,并且催眠作为一种戒烟辅助手段的证据也不充分。

也就是说,催眠能够作为更为广泛地治疗其他疾病的一种有效手段存在着较为有说服力的但却尚不确切的证据。按照催眠易处理性的大致顺序,这些疾病包括少数哮喘、某些皮肤病(包括疣)、过敏性肠综台征、血友病及与化疗有关的恶心。催眠能缓解这类疾病的机理人们尚不知道,并且催眠能够以任何一种临床上重要的途径提高免疫功能的些说法目前还无事实依据。

30多年前,Hilgard曾预言,随着催眠知识在科学界中日益普及,研究人员们将越来越经常地将这种技术作为一种日常工具用于研究其他一些有趣的课题,如幻觉、疼痛和记忆。他预计,建立在科学基础之上的催眠,其临床应用对于某些有选择性问题的患者来说将完全变成理所当然的事情。虽然我们离此尚有一定距离,但是今天的催眠方法比起注视摇摆着的怀表来已经有了巨大的进步。

《科学美国人》被催眠

本刊全体编辑都知道“昏昏入睡”是怎么回事。

我们《科学美国人》杂志社现在都为我们对伪科学持有的怀疑态度和我们不屈不挠地坚持扎扎实实的研究而感到自豪,因而当我们邀请田纳西大学诺克斯维尔分校的Michael R.Nash撰写这篇关于催眠的科学基础的配文时,我们曾警告他我们将使他受尽磨难——而这些磨难全是我们造成的。但是在编辑这篇文章时,我们开始犹豫我们是否应该亲身体验一下呢?我们到底有多少人将会被催眠呢?

我们邀请Nash和研究心理学家Grant Benham到纽约来,以便我们能够直接了解催眠到底是怎么回事。我们6位编辑——3位男士和3位女士以前都未曾被催眠过——都乐意尝试一下。我们所发现的东西使我们感到吃惊。

Nash和Benham为让我们了解催眠知识准备了两间安静的办公室。每一位研究人员各催眠三人,在每一位受试者身上大约花了一小时时间。他们便我们通过了斯坦福易催眠性量表,该曼表分值在0到12的范围内,用于评定某一个体的反应得分。

在我们的催眠体验中最令人吃惊的事情之一是催眠极其乏味。为了诱导催眠,Nash和Benham仅仅要求我们目不转睛地盯着墙上的一个黄色的Post-It标志并且以一种平静的语调讲我们正如何渐渐变得放松和我们的眼睛正如何渐渐变得疲劳起来。“你的整个身体感到沉重——越来越沉重,他们照着斯坦福脚本朗读着,“你正开始感到困倦和昏昏欲睡越来越困倦和昏昏欲睡,你的眼皮渐渐变得越来越沉重,越来越疲倦和沉重那种平静的套话持应续了大约15分钟,在没有被直接告知闭上眼睛的情况下我们中有5人都闭上了他或她的眼睛。

斯坦福量表由12种不同的活动组成,从试图扳开紧扣的手指和感觉始离的手臂不由自主地垂下到产生幻觉感到有一只发出嗡嗡声音的苍蝇在飞。在我们6个人中有1个得了8分,1个得7分,1个得6分2个得4分,1个得3分(0到4分被认为“低度”可催眠;5到7分为中度”可催眠;8到12分为“高度可催眠。)我们中没有人准确预计到我们可能选到的易催眠程度:认为自己极易受暗示的一些人结果却是差劲的受试者,而认为自己是难对付的其他人却吃惊地发现他们的两个张开的手臂自动地合到一起或他们的嘴唇紧闭无法说出他们的姓名。

我们都有一种自我尝试的感觉并且有时给逗乐了。同事回忆说:我知道我的姓名,但是我无法思考怎样张开我的嘴巴说出来。”另一位同事说他的手指在手指交叉练习期间“感到粘到一起了”。“最初将它们分开非常容易,但是后来它们似乎有点被锁住的感觉。”知道分开是如此之困难十分有趣。

我们中只有一个人体验到斯坦福曼表上的第12个项目——催眠后遗忘在这次练习中,催眠师告诉受试者不要记催眠期间所发生的事情。具有这种感觉的这位同事说:“每次我都试图记住.然而,回想起来的唯一的事情是我不应该去记住。但是当Benham博士说可以记住时,所有的一切又全都回想起来了。

一般来说,这种体验并不像我们所预计的那么可怕。这种感觉与早晨醒来之后躺在床上又打了一会儿盹儿十分相像。我们都发现我们在催眠的某几段时间里较之其他时间里催眠的感觉要少得多,仿佛我们有几个时刻快要接近“水面”了,然后又重新滑落到水下。

总之,谈到催眠时,我们的结论是眼见为实。或许我们应该说耳听为实:我是听到——和猛拍——想象苍蝇的人。

Carol Ezzell,本刊撰稿人,按斯坦福量表她获得7分。

【赵学庆/译 徐彬/校】

请 登录 发表评论