显然我们必须对所做的重点工作进行一番认真的反思,否则语言学将会作为唯一一门眼睁睁地看着自己所研究的语言有90%消失而无动于衷的科学被载入史册。

——MichaeI Krauss, “世界上的语言危在旦夕”(《语言》,1992)

语言学家早就知道世界上有数千种语言正濒临消亡的危机。但直到最近,语言学领域才终于痛下决心,筹集资金,准备为拯救濒危语种付诸行动。

10年前,MichaeI Krauss曾预言,世界上大约6000种语言中将有一半会在一个世纪之内退出历史舞台,这个预测令语言学界大为震惊。Krauss是美国阿拉斯加大学费尔班克斯分校的语言学教授,他一手创建了阿拉斯加土著语言中心,力图使阿拉斯加州土著居民当时还知晓的20种语言能够尽可能多地保存下来。这些语言中仅有两种在向孩子们教授,还有几种只有少数上了年纪的人还记得,其余语种则陷入岌岌可危的境地,很快就会被人们遗忘了。Krauss在美国语言学会出的学术期刊上撰文指出,阿拉斯加土著语的现状是全球语言变化趋向的缩影。他警告说,除非语言学家和语言组织采取全球规模的行动来扭转地方语种迅速消失的趋势,否则人类多种多样的语言中有十分之九可能会失传。

Krauss的预言只是有一定事实根据的猜测,但其他一些德高望重的语言学家发出的警告与Krauss可谓不谋而合。麻省理工学院的Kenneth L.Hale在同一期杂志上指出,他曾作过实地考察的8种语言后来都消亡了。研究人员1990年在澳大利亚作过一项调查,发现当时尚存的90种土著语中,有70种已不常用了(使用范围包括各个年龄段)。1992年,Krauss曾对美国国会的一个小组提到,美国的175种土著语(尚在使用或有人记得的语种)中,除了20种以外,其余语种所面临的境况也是基本如此。

乍看起来,人类语言的融合统一似乎是一件好事,因为它可以缓和种族矛盾并促进全球商业的发展。语言学家并不否认语言趋同会带来这些好处。他们承认,较小的群体之所以决定放弃本族语,转而使用多数人所讲的语言,十有八九是因为他们相信,这将提高他们的社会地位或经济地位。

然而,语言学家却对稀有语种退出历史舞台深感哀伤,这有几方面的原因。首先是因为科学自身的利益:语言学中某些最基本的问题牵涉到人类语言的范围,而科学家现在还远未搞清楚语言的范围究竟有多大。许多研究人员想了解语法和词汇中哪些结构要素是所有语言共有的特点,以及这些结构要素是否已经在人的大脑中形成了概念。其他一些科学家则对本来毫无亲缘关系的语言中所出现的外来词汇进行比较,试图以此重构出古代人群的迁徙状况。显然这些研究全都有赖于语言的多样性:科学家们研究的语种范围越宽,他们获得正确答案的可能性就越大。

美国加利福尼亚大学伯克利分校从事亚洲稀有语种研究的专家James A.Matisof说:“我认为语种研究的价值基本上是从人的角度来考虑的。对于一个群体来说,语言是其文化的重要组成部分。如果它的语言消亡,我们也将无法了解这种文化蕴涵的特殊知识,随之也将失去了解这个世界的一扇独一无二的窗口。”

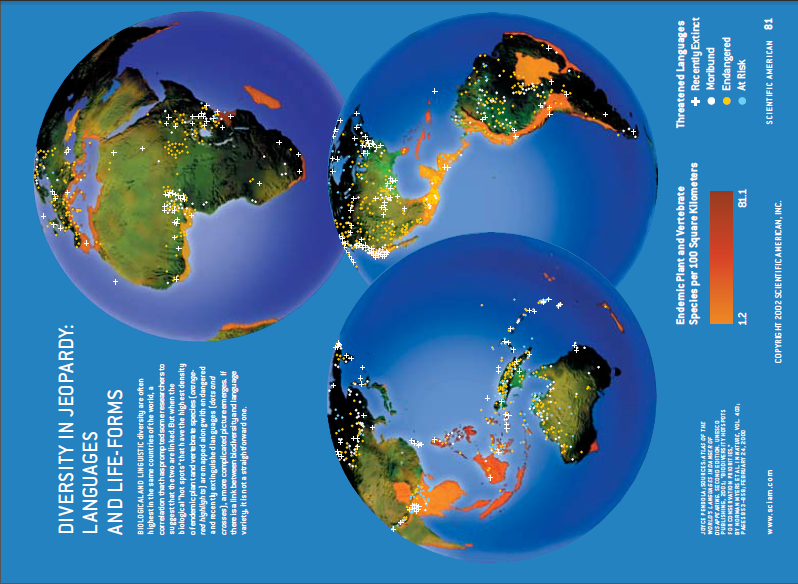

1996年,语言学家Luisa Maffi协助创建了一个名为“全球语”(Terralingua)的国际性组织,试图引起人们的注意。语言多样性和生物多样性之间看来存在着某种联系,因为许多语言多样性高度集中的国家似乎也是生物多样性高度集中的国家。另一个国际研究小组则起草了一份雄心勃勃的文件,名为“语言权利世界宣言”,并于1996年递交给联合国教科文组织。但该组织迄今尚未就这项建议采取任何行动。

不再无动于哀?

其实,尽管过去十年中语言学界几乎不断地在濒危语种的问题上大造声势,但所采取的行动却少得可怜。密执安大学安纳波尔分校的语言学家Sarah G.Thomason说:“人们可能以为,对于语言多样性的不妙处境,语言学界或许制定出了某种统一的对策,”也就是尝试确定哪些语种还可以挽救,哪些语种应当在其完全消失之前记载下来,“但实际上语言学界根本不存在这样一类有组织的统一行动。只到最近,研究濒危语种才成了一个时髦的热门话题。”

6年前,耶鲁大学的Douglas H.Whalen回忆说:“当我向语言学家们打听谁在筹集经费以解决濒危语种面临的问题时,他们几乎全都望着我,一片茫然的神情。”因此Whalen和其他几位语言学家创办了“濒危语种基金会”。但历经了5年的努力,到2001年他们也只筹集了8万美元的课题研究经费。而英国的一个由Nicholas Ostler引导的类似基金会境遇更糟,自1995年以来只募集了8万美元。Ostler说:“我认为,这个基金会创建至今的7年中,情况没有发生任何变化。”这没有什么好奇怪的。宾夕法尼亚大学的Steven Bird说,既然可用的研究经费如此之少,“任何想要从事研究濒危语种的人都不得不放弃更有前景、更为保险的职业。”

但是某些令人鼓舞的迹象表明,语言学界已经渡过了难关。Whalen说,德国的一家慈善机构——大众基金会(VolKeswagen Foundation)已经发放了第二笔课题研究费,总金额超过200万美元。该基金会在荷兰的马克斯,普朗克心理语言学研究所建立了一个多媒体档案库,用来收集有关濒危语种的记录、语法、词典以及其它种种资料。为了充实这个档案库,该基金会已派出数名语言学家前往有关地区进行实地考察,并将一批濒危语种的详细资料记录在案,其中包括阿维蒂语(Aweti,巴西约有100多人使用)、埃加语(Ega,象牙海岸约有300人使用)、瓦依玛语(Waima’ a,东帝汶约有几百人使用)以及其它十几种看起来在本世纪会消失的语种。

福特基金会也开始跻身于这一领域。它投入的经费曾帮助一项旨在拯救濒危语种的“师徒”(master—apprentice)工程重新焕发活力。此项工程是加利福尼亚大学伯克利分校的Leanne Hinton和一批印第安人(他们担心加利福尼亚州约50种土著语会遭到灭顶之灾)创建的。能够流利地讲一种濒危语言的人参加该工程后可领到3000美元,作为向一位年轻的亲戚传授其土著语的报酬(学徒也将领到一笔钱作为学习的报酬)。整个教学活动持续6个月,其间将进行360学时的互动教学活动。Hinton说,至今已有75个这种师徒小组完成了教学任务,传授了至少25种濒危语言的部分知识。

Hinton承认说:“这项工程将使濒危语种获得新生未免为时过早。在加利福尼亚州,此项工程招收的年轻学员不少,但会讲濒危语言的老年人总是过世的更多。无论如何我们也要尽可能为濒危语种争取更长的延续时间。”这样就可以让语言学家有更多的时间在这些语种彻底消失之前把它们记录下来。

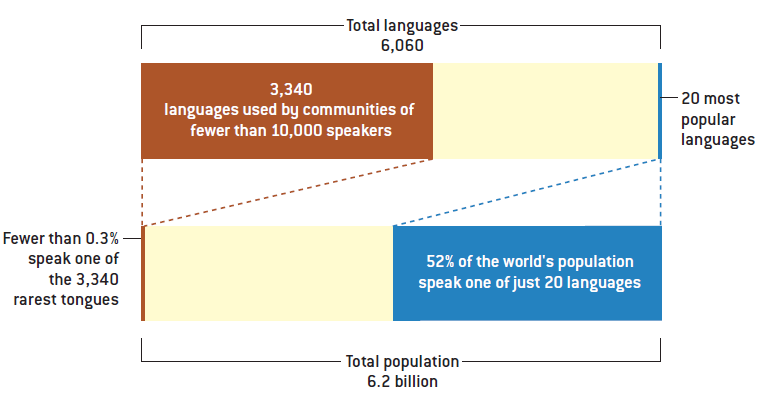

然而通过这种“师徒”方法来挽救濒危语种在美国以外的地方并不受人青睐,而Hinton的努力也只是杯水车薪。达拉斯的SIL国际集团编写的一本语言大全Ethnologue对全3340种稀有语中的任意一种使用人数不到球总人数的0.球语种作了最完整的统计。按照该书的说法,至少有440种语言现在只有为数不多的一些老年人还会讲,绝大多数濒危语种的语法、词汇、发音以及在日常生活中的用法都几乎没有(或完全没有)记载。

为了满足挽救濒危语种的需要,英国一家新建立的慈善机构Lisbet Rausing慈善基金会已拨出了3000万美元资助开展一项大型文献记录工程。该基金会的一位顾问Barry Supple说,这笔钱可能在8到10年的时间里分批支付。其中部分资金将拨给伦敦的东方与非洲研究学院,以培训专门从事濒危语种实地记录工作的语言学家。但大部分资金将用于实地考察。Supple表示,到这项计划结束之时,“我们预计可以记录下约100种濒危语言。”

新的通天塔

Rausing基金会的记录工程规模比以前任何一项同类计划的规模都要大。该工程的一项关键的检验是,它能否以连贯的方式收集有关这些濒危语种的各项记录并把这些记录存储在一个安全且便于查阅的档案库中。语言学资料联合会副主任Bird说:“现有的档案库通常都不尽人意。没有一所大学或全国性的科学基金会对语言资料档案库作出了长期维护(例如25年或50年)的承诺。”他警告说,即使濒危语种都被记录下来,也可能因为数字记录过时而再次面临灭绝的厄运。这的确是个大问题。

世界各地的数十家组织目前正着手筹建存储濒危语种资料的数字图书馆,使事情变得更加棘手了。由于所创建的数字图书馆在数据格式、术语乃至语言名称等方面没有一个统一的标准,这项工程最终可能变成一座新的通天塔。

Bird、SIL国际集团的Gary F.Simons以及其他一些人一直努力想把这种混乱的局面纳入有序的正轨,他们提出的解决方案是建立一个使用元数据(即一种数字卡片目录)的“开放型语言档案库群”(OLAC open language archives community),以消除这种互不统一的现象。OLAC干2002年1月在北美启动,5月在欧洲启动,现在已经把20多个语言数据库(包括一批存储濒危语种资料的数据库)纳入旗下。这个系统在2003年正式投入运行后,研究人员可以自由查阅该系统存储的大量资料,以检验他们的理论(包括有关语言如何演化、语言融合与人类迁徒的关系以及人类语言的范围等理论)是否正确。

不管怎样,这些问题毕竟是语言学家担心的主要问题,一旦稀有语种消亡,他们的这些问题便可能永远找不到答案了。语言学是一门充满了各种未解之谜的年轻学科。Ostler举了一个例子:“哥伦比亚北部流行的伊卡语(1ea)中似乎不存在相当于人称代词(即我、我们、你你们、他、她、它和他(她、它)们)的词汇,而我本来以为人称代词是所有语言都应该有的。”

Bird的同事MiChael B.Maxwell对所谓“叠用”(reduplication)着了迷。许多语言中都存在叠用现象,即通过重复来表示一定的意义,例如,表示复数(就好比Cat的复数是“CatCat”一样)。Maxwell说,普格特湾地区一种快要失传的语言——卢特西德语(LU—shootseed)的叠用现象可以说是堪称一绝,因为它通过3种不同的形式(即前缀、后缀乃至词根)来运用叠用,“如果像这样一种语言消亡的话,我们将永远无法弄清叠用在真实的语言中能够发挥多大的作用。”

我们还可以看看另一种令人费解的复数变化。在若干种语言中(如英语),大多数单词不是单数就是复数。但是少数语言(可能已经停止使用)——如澳大利亚的土著语恩甘基特杰麦瑞语(Ngan’ gitjemerri)——的每个名词却有四种形式,包括单数、双数(dual)、三数(trial)及复数。苏尔苏伦加语(Sursurunga)、汤加语(Tangga)及马绍尔语(Marshallese)则有5种形式。不同语言名词形式的范围究竟有多大?现在想要知道可能为时已晚了。

勿成化石

即使一种语言被完全记录下来,那么在它被淘汰出局以后,这种语言所遗留下来的全部东西(科学家全靠自己的机敏和好运,才得以抓住这种语言的一些零星特点)也只不过是一副化石骨架而已。语言学家或许能勾画出被遗忘语言的概貌并确定它在进化树上的位置,但只能仅此而已。Hinto说:“人们是如何开始谈话并同婴儿交流的?丈夫与妻子是如何交谈的?如果你想使这种语言东山再起,那么这曲就是你需要弄清楚的首要问题。”

但是,与生物学的情况不同,语言学目前还不存在“保护语言学”(Conservation linguistics)这样的学科。迄今为止已尝试过的各种语言保护措施几乎都是在某些地方取得成功,但在另一些地方却无功而返,而且也找不到一种方法能够可靠地预测,哪种措施将在哪些地方能够取得成效。20年前,新西兰讲毛利语的人建立了所谓的“语言巢”(languagenest),让学龄前儿童完全“浸入”在土著语的环境中成长。进入小学和中学以后,则另外单独设立只讲毛利语的班级。在夏威夷,语言学家也曾尝试过类似的方法,并取得了一定的成功。据SIL国际集团研究瓦胡语的Joseph E.Grimes报道,讲土著语的人已经稳定在1000人左右。现在夏威夷的学生从小学直到大学都可以听到用夏威夷语讲授的课程(同时他们也学习英语)。

现在来判断利用这种“语言巢”培养的第一批后代是否会在家里对他们的子女讲土著语还为时过早。而且,其它地方创办的浸入式学校曾遇到了来自社区内外的阻力。据应用语言学中心的专家称,在美国(除了夏威夷语之外)只有一种土著语言——纳瓦霍语(Navajo)是用这种方法传授的。亚利桑那州纳瓦霍保护区的Leupp公立学校在当地进行的一项调查显示,仅有7%的学生能流利地讲纳瓦霍语,此后该校便开设了浸入式课程。儿童(开始时仅限于幼儿园的小孩,现在则包括四年级和四年级以下的学生)在喂羊、照看花园、跳传统舞蹈以及通过其它方式了解自己民族的文化时,均使用纳瓦霍语。但是这项教学方案在物色合格的教师、寻找纳瓦霍语教科书和考试题以及获得社区的鼎力相助时,不得不费尽九牛二虎之力。

亚利桑那大学的Ofella Eepeda或许算得上是美国土著人组织成员中最积极提倡在美国振兴土著语的人,她介绍了自己所讲的语言——托霍诺奥德汉姆语(Tohono O’odham)也遇到了的类似问题。她说:“同美国的任何一个部落一样,我们遇到的问题是整整一代儿童都不会讲土著语。领导层支持挽救土著语的工作,但钱是个问题。我们已经等了差不多三年,来筹集资金启动这个的项目。”即使到项目启动时,部落的人口之少也意味着“我们在这项宏大计划”中实际上没有多大权力。获得掌管我们社区内学校的权力是一个关键的必要条件。”

一种语言不会仅仅因为讲这种语言的人很少就注定要消亡。堪萨斯大学的Arika Yamamoto指出,据最新统计,仅有185人讲卡里提亚纳语(Karitiana)。但这些人全部住在巴西的同一个村庄里,而该村仅有191位居民。因此这个村子有96%以上的居民仍在讲这种语言,并且教自己的孩子讲这种语言。澳大利亚堪培拉的土著居民与托雷斯海峡岛民研究所的Patrick McConvell说,由于对濒危语种的调查通常仅倾向于考察讲濒危语言的人数,“因此形成了这样一种趋势:语言学家预言某些语种即将消亡,但20年之后回来一看,却发现它们依然存在。”

据德国科伦大学的理论家Hans Jurgen Sasse说,有一个因素看来在任何一种语言的衰亡过程中都起了作用,那就是讲这种语言的人“开始对这种语言有多大用处产生了集体大动摇”。一旦他们觉得自己所讲的语言与主流语言相比低人一等的话,他们就会在所有的场合停止使用自己的语言。儿童们也会受到这种态度的影响,宁愿讲主流语言而放弃本族语。Whalen说:“在许多情况下,人们只有突然意识到自己的孩子甚至在家里也不再讲本族语时,他们才会注意到这一变化。”康沃尔语(Cornish)以及苏格兰盖尔语(Gaelic)的某些方言就是这样消亡的。80年前,爱尔兰共和国成立并宣布爱尔兰语为第一官方语言,然而80年后的今天,爱尔兰盖尔语在当地仍然只是偶尔用于日常家庭生活中,其原因也在于此。

Matisoff认为:“归根结底,解决语言消亡问题的出路在于提倡多种语言并存。”许多语言学家也持有这种看法。Matisoff指出:“即使未受教育的人也能学会讲几种语言,只要他们从童年起就开始这样做。”事实上,世界上大多数人都会讲一种以上的语言,而在喀麦隆(有279种语言)、巴布亚新几内亚(有823种语言)以及印度(有387种语言)等国,一个人会讲三四种不同的语言以及一两种方言简直是家常便饭。Grimes指出:“大多数美国人以及魁北克以西的加拿大人都有一种根深蒂固的思想,认为在他们的面前讲另外一种语言是不道德的。澳大利亚和俄罗斯的情况也是如此。这些地区恰好也是语言消亡最快的地区,这绝非巧合。”要想挽救濒危语种,首先要做的是劝说世界各地的多数民族表现出宽容的胸怀,允许融合在他们之中的少数民族讲自己的语言。

[武晓岚/译 赵辉/校]

图1岌岌可危的语言多样性与生物多样性世界上某些生物物种最丰富的国家同时也是语言种类最多的国家.这种联系使研究人员认为两种多样性之间是相互关联的。但是当我们把特有植物物种及脊椎动物物种密度最多的生物“热点区”(图中的橙色明亮部分)和濒危语种以及不久前刚消失的语言(图中用圆点与十字表示)一起绘在地图上后.我们看到的是一种更复杂的模式即使生物多样性与语言多样性之间存在着某种关系,这一关系也绝非一目了然

图2世界语种总数

图3土著人(如图中博茨瓦纳的这些G/Wi部落的人)通过本族语把他们的文化传下去。如果这种语言消亡,那么通过口头流传的许多东西(包括故事.寓言关于当地环境的知识乃至一种独特的世界观等)将随之而一去不复返。

请 登录 发表评论