在未来一个世纪内,人类活动会大大加剧全球变暖,让气温升高到令人担忧的水平。尽管大气中增加的二氧化碳,大都来自于化石燃料的燃烧,但清洁能源的广泛应用并不能完全解决问题,建立机构、制订策略也同等重要。

传统化石燃料储量丰富、价格低廉,如果没有强制性政策支持,气候友好型(climate-friendly)能源替代品推广的希望就十分渺茫。不幸的是,近20年来,建立全球排放限制公约的谈判没有重大进展。不过,在一些公众对气候变化关注程度最高的地区,政策制定者已经制定并实施了各种法案,为如何更好地改善地球高碳排放量的能源结构提供了经验。

美国历史上排放的二氧化碳比任何国家都多,通过分析欧洲最近在限制排放方面的得失,美国的政策制定者可以学到许多关于创立有效碳减排市场的知识。美国该如何建立一个全国性的碳管理系统,建立碳汇市场和税收激励策略,鼓励发展和使用低碳排放的新能源,我们将对这些问题进行讨论。

直到最近,几乎所有关于建立制度保护地球气候的争论,都着眼于全世界。人们认为,一项气候政策能否成功,要看它能不能形成一份约束性的国际公约,并且得到各国的签署执行。如果不进行国际合作的话,工业产业只会简单地重新布局,把工厂搬到政策更加宽松的地方。

这种全球合作的理论成为了1992年《联合国气候变化框架公约》(United Nations Framework Convention on Climate Change)谈判的基础,促成了1997年《京都议定书》(Kyoto Protocol)的诞生。

清洁发展机制

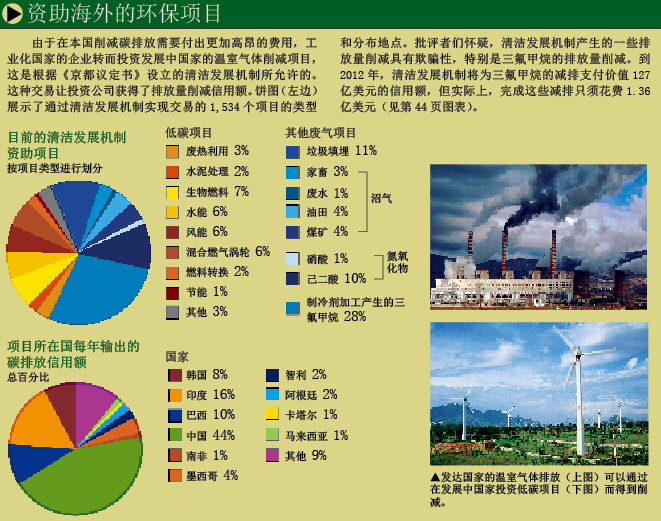

由于缺乏迫使发展中国家控制排放量的可行方案,《京都议定书》签署国后来达成了一个妥协方案——清洁发展机制(clean development mechanism,CDM)。在这个方案中,国际投资者给发展中国家的碳减排项目提供资金,可以挣得碳排放信用额。

假如一个英国公司在本国面临严格的排放量限制(由此导致生产成本高昂),它就可以在中国投资建设风力涡轮发电机。燃煤发电是中国最常见的发电方式,而风力发电本质上可以实现零排放。这样一来,该公司投资的风力发电厂每发1度电,就“节省”了燃煤发电厂发1度电所产生的碳排放量,这就是那家英国公司能够获得的“碳排放信用额”。通过这种方式,中国将获得外国投资和能源基础建设,这家英国公司则能以更低的成本尽到它的减排义务。

如今,CDM的市场规模已经发展壮大,交易量达到了世界温室气体排放量的0.33%,年交易额为44亿美元左右。

虽然参与京都谈判的各国迅速在纸面上达成了一致,但工业化国家和那些承担义务最多的地区,执行约束条款的程度并不一样。美国拒绝签署《京都议定书》,是因为执行起来代价太大。广泛适用的国际条约经常遇到这样的困难,为了能够达成协议,这些条约往往会反映那些最不热心参与者的利益,还经常设计出免责条款,方便那些不愿意签署合约的国家轻易逃避责任。

评估气候政策

由于全球性目标的设置遭遇挑战,在京都谈判结束将近10年之后,一个能够减缓气候变化的国际性体系才刚刚起步。在那些承担了最多减排任务的核心国家,有效政策开始出台。与京都设想的全球统一行动不同,新体系中,每个国家都提出了不同策略,来控制温室气体的排放。

由于美国退出《京都议定书》,欧盟成了全面遵守计划规则的最大政治实体,拥有最大宗的碳排放信用额交易。欧洲的建筑和交通部门产生的碳排放量占到了总排放量的55%,欧盟及其成员国已经调整了现有政策,以刺激提高能效。比如,政府部门与汽车制造商谈判,制定了自愿性汽车燃料节省目标,这一标准很快将强制执行。

欧盟的其他温室气体排放源,包括发电厂在内,都被视为“工业排放物”的制造者。它们数量较小、规模较大,比较容易控制。针对这些企业,欧盟的规则制定者们制定了整个欧洲大陆范围内的市场构架——欧盟排放贸易体系(Emissions Trading Scheme)。这是一个限额交易系统(cap-and-trade system),是在美国20世纪90年代的一个成功减排项目的基础上建立起来的,目标是减少酸雨的主要成因——二氧化硫的排放。按照欧盟的协议,各国政府会给工业企业分配碳排放信用额度,在一定的限额以内,碳排放信用额度是免费发放的。这一限额是根据这个国家指定的碳排放最高限度计算出来的。接下来,各家公司就可以权衡利弊,自主决定采取以下哪种措施:要么主动削减碳排放量,把节省的信用额出售;要么通过开放市场从其他企业购买信用额,为超标排放二氧化碳埋单。公司和政府还可以从信用额市场上购买信用额。

如果削减排放量的成本确实很昂贵,对信用额的需求就会上升,价格也随即上涨。反之,如果出现低成本的减排技术,或者经济增长缓慢导致工业生产排放的二氧化碳减少,信用额的价格就会下降。通过限制免费发放的信用额总量,规则制定者控制了污染水平,市场则决定了控制污染的价格。新欧洲市场的试验期从2005年持续到2007年年底。

碳减排市场的建立依赖于政策选择。政治家和既得利益者通常青睐于信用额交易市场,而并非提高碳排放税。因为政治体系倾向于免费发放大部分碳排放信用额,而碳排放税则会产生更多的有形成本。

过去,少数交易系统也曾经拍卖过一些碳排放许可权,但遭到了包括采煤企业和燃煤发电厂等“煤业大亨”的联合抵制。欧盟政府同意将大部分信用额免费发放给现有的碳排放企业;在美国,大多数气候立法提案也将采用类似的信用额分发制度。因此,新的碳市场的建立,将使一部分企业获利,一部分企业受损——具体取决于信用额的分配规则。如果要对既得财产进行重新分配,由政府制定分发方案才是通常规则,而不是拍卖。

有些分发方案是政治上的权宜之计,有助于在既得利益者林立的环境中(例如碳排放领域)扶持市场,否则既得利益者会阻碍市场的发展。但如果所有的信用额都这样分发掉了,煤业大亨和技术相对陈旧企业的既得利益就会更加稳固。

因为上述情况,短短几年中,欧盟的碳市场就遇到了一系列棘手的问题。在过去的许多案例中,各国政府制定的信用额分配计划都已经达到了最后期限,而且并未覆盖所有的排放者。但最受争议的是,政策制定者经常偏向于某些公司或商业部门,或者用从CDM中获得廉价的、不合格的排放信用额充斥市场。德国政府就热衷于保护本国的煤炭工业,把过量的免费信用额分给了燃煤发电厂。于是,这些发电厂的拥有者一方面向消费者收取排碳“附加费”,另一方面又从来没有为排碳付过一分钱。荷兰、西班牙和英国等其他国家也出现过类似的行为。

原则上,欧盟会检查各国政府的信用额分配,以保证获利公司没有得到不公平的补贴;实际上,欧盟成员国握有大多数政治筹码,索性按照自己认为正确的方式来处理信用额分配。欧盟现在计划每5年重新分配一次信用额,每一次洗牌都将带来新的分配方案,也让撤掉那些大排放量的企业变得更加困难。

美国酸雨缩减计划(U.S. acid rain reduction program)虽然也免费分发所有的硫排放信用额,但在近20年里,它的核心规则一直保持稳定,这让市场的正常运转更为容易。

在确保排放者、经纪人和交易商及时准确地获得碳排放信用额供求信息方面,欧盟遇到了麻烦。在欧盟排放贸易体系的考察期里,市场混乱导致价格暴跌,从开始时的40美元1吨二氧化碳,跌至今天的1美元1吨。当欧盟各国政府向市场上超额投放排放信用额的行为曝光后,这种“通货膨胀”造成信用额的贬值也就不可避免了。为了解决这个问题,欧盟在下一个交易时期(从2008年到2012年)采取了紧缩政策,把信用额的价格维持在30美元左右。

世界范围成长中的市场

欧盟的经验告诉我们,市场需要一些强有力的基本制度,来分配财产权、监督企业行为、增强执法力度。欧盟早就对相同工业源排放的其他污染物(例如硫和氮的氧化物)了如指掌。欧洲的行政法体系也进行过长期的有效执法。没有这些制度,欧洲的排放信用额将毫无价值。

制度和地方利益起到的核心作用可以说明,为什么世界上不同的地方发展出了不同的碳交易系统。事实上,全球范围的碳市场正在自下而上地浮现出来,并不是通过诸如《京都议定书》之类的国际书面条约制定的——这表明,也许要经历数十年,真正的全球性碳减排市场才能建立起来。

如果美国建立起全国性的交易体系,它的碳排放交易规模就会超过欧盟,在萌芽中的全球碳市场中占据优势地位。当然,美国市场的发展过程会异常复杂。美国东北部和西部的一些州对联邦政府的无所作为感到厌倦,提出要建立自己的碳交易体系。我们怀疑,美国联邦碳交易计划一旦就位,这些州自己的交易体系就无法再完整保留,并不仅仅是因为发电厂将被大范围的国家电网所替代,还因为这些系统不适用于州与州之间的协调。但是,一些州也许会保留更严格的法规,这些法规将成为全国性交易体系的一块拼板。

勉为其难

同时,印度等新兴国家将成为扩展排放量交易体系的最大障碍,因为它们将经济增长排在首位,而这些国家的经济增长严重依赖于化石燃料。这些国家的二氧化碳排放量的增长速度大约是发达国家的3倍。在未来10年内,新兴国家的排放总量将超越西方工业化国家。此外,新兴国家的经济通常依赖于那些落后的技术,如果新的排放量控制方案得到应用,这些国家在削减碳排放方面有机会节省大量资金。

强迫欠发达国家加入一个成熟的国际性排放量交易体系,是不明智的。这些国家对经济约束很敏感,而且难以确定未来的碳排放量以及减排需要付出多大的经济代价,因此强烈要求给它们留出充足的增长空间。如果满足这一要求,就必须给这些国家设置宽松的排放量限额,过剩的信用额将充斥全球市场。

更好的办法是像CDM那样作一个妥协,承诺把交易限制在已经实际削减排放量的发展中国家和地区。由于欧盟拥有世界上最大的排放信用额市场,CDM的价格已经与欧盟市场的价格实现联动。

市场博弈

在现实中,CDM的基本构想存在缺陷,将给所有碳市场的整合投下阴影。对于许多项目而言,确定基准线排放(baseline emission)的取值非常困难。基准线排放就是没有减排项目时的排放量,减排项目削减下来的排放量就是投资者可以获得的信用额。因此,他们反而更关注那些不太重要的“末端技术”(end-of-pipe technology,对排放物进行最终处理的技术)的升级改造,而不太在意能源系统中那些确实能够减少温室气体排放量的更加基础的改造。通过CDM挣得的信用额中,大约有1/3来自于那些旨在控制三氟甲烷(trifluoromethane,HFC-23)排放量的项目,这种工业气体是制造业的副产物,它产生的温室效应比等量的二氧化碳强12,000倍(见第44页附文)。

问题的关键是,如何在发展中国家更好地制止三氟甲烷的排放。工业化国家的所有工厂都安装了并不昂贵的设施,来去掉这种气体,技术领先的企业也愿意与所有技术相对落后的企业共享这种技术。但是发展中国家的企业可能会发现,拖延安装这些设施,可以让他们的基准线排放保持在高位。这样,他们再进行技术升级处理三氟甲烷,就能通过CDM挣得更多信用额,价格与欧盟市场的高价保持一致,而与技术升级的实际费用无关。根据我们的同事、美国斯坦福大学迈克尔·瓦拉(Michael Wara)的计算,到2012年,这些计划的投资者将获利127亿美元,但实际上,去除这些三氟甲烷的技术费用只需要1.36亿美元。

处理工业气体的更好方案应该是,让发达国家直接地为所需的设备支付费用。这个方法曾被《蒙特利尔议定书》(Montreal Protocol)采用,成功地用来保护臭氧层。欧盟曾经为所有符合规则的减排行为提供信用额,结果却进一步加剧了CDM的崩溃。美国如果要建立自己的碳市场,就应该设定更严厉的规定,对参与者能否从CDM和其他类似的衍生计划中获得信用额进行严格管理,从而杜绝这些“劣质”信用额流入市场。

改进后的清洁发展机制仍然不足以让发展中国家也参与其中。更有效的策略也许是,关注这些国家的现有利益与削减碳排放目标相符的共通点。在中国,有关部门正在积极提高能源利用效率。分析家认为,到2020年,这种政策上的转变每年将削减大约10亿吨的二氧化碳排放量。我们的研究项目所作的计算还表明,印度推动发展民用核电项目的政策,每年最多可以削减1.5亿吨的碳排放。与此对比,整个欧盟要完成《京都议定书》设置的目标,其实只需要每年削减2亿吨的排放量,CDM的所有项目加起来,也不过每年削减1.7亿吨碳排放。

五步计划

首先,美国应该建立强制性的税收政策,控制温室气体的产生。与限额交易系统不同,只对二氧化碳排放者征税,避免了存在政治干预且容易滋生腐败的有价财产权重新分配过程,同时也让企业应该承担的成本更加透明,从而更有效地作出规划。

第二,如果美国国会倾向于选择限额交易系统,明智的折中方案将是,给信用额的价格设定一个上限,企业就能够大致明确要承担的成本是多少。(在实际操作中,政府可以承诺提供固定价格的额外信用额来实现这一点。额外的信用额也许会对碳排放控制总量有所影响,但是由此换来的价格稳定可以带来切实的经济利益。)这一价格实际上把交易体系转化为一种税收体制。价格必须设定得足够高,才能促使排放者必须在技术和生产上投入资金降低碳排放量。在任何一种限额交易系统中,所有的信用额都必须公开拍卖,这是至关重要的。地球的大气是一种公共资源,不可能分发给使用者。

第三,工业化国家必须采用更加睿智的策略,加入到新兴的市场中。CDM的信用额购买者(主要是欧盟和日本)需要说服机制的执行委员会进行广泛的改革。CDM已经稳固地建立了能够真正削减排放量的基准线,如果欧盟和日本对本国市场从该机制获得信用额的方式加以约束,这些国家对委员会的说服工作就会更有效。在制定气候政策时,美国应该出台更为严格的法规,来管理这些信用额。排放量最大的那十几个国家应该在《京都议定书》的框架之外组成一个机构,去寻找更加灵活和有效的策略,使发展中国家参与进来,减缓(并最终逆转)它们的碳排放量增长趋势。真正想参与进来的发展中国家将会要求对政策进行复杂而繁琐的修订,以适应各国具体的国情。这些修订必须在与财政部长和工业部长的密切合作下加以执行。

第四,各国政府必须承认,要解决问题,仅有市场调控的价格信号是不够的。例如,要鼓励提高能源利用效率,不仅需要提高能源价格,还需要提高设备的能耗标准和审查标准,因为许多能源使用者(特别是家庭住宅用户)对于价格信号本身并不会作出足够的反应。各国政府还应该鼓励使用各种低碳能源,不论它是可再生资源还是不可再生资源。

最后,各国政府必须采取积极措施,研发和应用新技术,例如更先进的燃煤发电厂,它能把产生的二氧化碳安全地注入地下。这些计划的执行肯定会面临我们所说的“价格悖论”。根据美国电力研究所(Electric Power Research Institute)的一项研究,如果把欧洲的碳排放价格套用到美国,绝大多数企业将不会自发安装新的电力生产技术。在美国的许多地方,传统的燃煤发电厂仍然会比采用新技术的发电厂更廉价。把碳排放价格提高到每吨40美元以上,确实会鼓励新技术的使用,但在政治上不太现实。解决之道在于,必须对有益技术的商业化开发提供专项资金,同时对阻碍变革的各种因素进行谨慎的、全面的反思。

要取得成功,世界各国须要在这五个方面齐头并进。虽然还离不开科学和技术的协助,但我们最大的失败风险在于,人类能不能建立起一套制度和政策,鼓励人们削减自己的温室气体排放量。

请 登录 发表评论