为什么我们爱听故事

撰文 杰里米·徐(Jeremy Hsu)

翻译 韩彦文

在2004年的电影《特洛伊》(Troy)中,布拉德·皮特(Brad Pitt)对埃里克·巴纳(Eric Bana) 说:“狮子与人之间没有约定。”他并不是在背诵出自某位好莱坞剧作家之手的精妙台词,而是在用英语重复着2,000多年前荷马(Homer)用希腊语写下的《伊里亚特》 (Iliad) 中阿喀琉斯(Achiles)的名言。从最初的口耳相传,到各种文字版本,再到最新的电影改编本,这个关于特洛伊战争的故事俘虏了一代又一代人。电影《特洛伊》在世界范围内的巨大成功,证明这个超越了时间、语言和文化界限的故事至今魅力不减。

然而,那些流传于世的故事并不仅仅是为了娱乐。最近,心理学家和神经科学家对人类讲故事的爱好产生了浓厚的兴趣。为什么我们的大脑热衷于享受故事?一个故事对情感和认知方面的作用,如何影响我们的信念以及在真实世界中的决定?

这些问题的答案,似乎根植于人类这种社会性动物的历史之中。我们向一些人讲述有关另一些人的故事,故事帮助我们洞察社会的每一步变化。安全、虚构的故事世界可作为一种训练场所,我们可以练习与他人交流,熟悉社会习俗与规则。故事还具有独特的说服力和激发他人的作用,因为它会调用我们的情感和移情能力。

一个好故事

讲故事是人类共有的少数特性之一,这种特性真切地跨越人类文明,贯穿所有已知历史。人类学家发现民间故事遍布古代文明的各个角落:梵语的、拉丁语的、希腊语的、汉语的、古埃及语的、苏美尔语的。从原始部落的说书人,到成百上千万殚精竭虑落字成书及电视、电影剧本的作家,所有类型的社会人都在编织着故事。当一种特有行为在多种社会中屡次出现时,研究者就会提高警惕:这种行为的根源可能关乎我们的进化历程。

为了探寻讲故事的奥秘,科学家必须首先定义是什么构成了一个故事。这的确是一个棘手的问题。因为故事有太多不同的体裁,学者经常通过解释“它不是什么”来对故事 (所谓的叙事体)构成进行定义。相比于叙事体,对说明体的解释更加简单直接,如一个事实列表或一个百科全书条目;另一种标准方法,是将叙事定义为一系列随时间展开的、因果相连的事件;第三种方法则是由典型的叙事主题来定义,即拥有不同动机的有意识主体(人物角色)间的交流。

不管如何定义,我们接触到故事的时候就会知道它是故事。无论是小说还是纪实文学,一段叙述总会通过心理真实感(可认知的情绪和角色间可信的互动)引起读者的共鸣。“每个人都拥有一个心理真实感的探测器,”加拿大多伦多约克大学心理学助理教授雷蒙德·A·马尔(Raymond A. Mar)说,“我们能够分辨出那些听起来不真实的事情。”

最优秀的故事(那些世代传诵且译成多种文字的故事)绝不仅仅是“可信”的。这些故事将听众的情感牢牢牵系在故事中人物的情感上,从而且俘虏了他们。这种沉浸状态被心理学家称作“叙事转移”(narrative transport)。

研究者刚刚才开始厘清引发叙事转移的各类可变因素间的关系。在2004年的一项研究中,现就职于美国北卡罗来纳范德比尔特大学查佩希尔分校的心理学家梅拉妮·C·格林(Melanie C. Green)指出,先前的知识和生活经历会影响沉浸体验。自愿者阅读了一篇有关一名男同性恋者参加大学兄弟会重聚的小故事,那些有朋友或家庭成员是同性恋的自愿者报告说,他们产生了更为强烈的叙事转移,并感到故事中的事件、情节设置和人物角色更加真实;有过兄弟会或妇女联谊会经历的参与者也产生了比较强烈的叙事转移。“熟悉情境有助于产生叙事转移,对角色的认同也有助于转移产生,”格林解释道。

在另外一项研究中,格林发现,那些在移情测试中表现更好,或察觉他人情绪能力更强的人,对任何故事都更容易发生转移。“看起来存在数量合理的可变因素,使人们能够被Hallmark(一个品牌)广告所吸引。”格林说道。

设身处地

人类具有将自己置于他人处境的能力,移情能力是这种强大能力的一部分——这样,我们就可以了解另一实体的精神状态(意识、意图)。这种名为心理推理的能力,对人际交往和公共生活至关重要,对理解故事同样重要。

在四五岁时,孩子开始发展心理推理能力。2007年的一项研究中,加拿大安大略滑铁卢大学心理学家丹尼尔·奥尼尔(Daniela O'Neill)和丽贝卡·舒尔蒂斯(Rebecca Shultis)发现,五岁的孩子能够追随一个虚构角色的想法,三岁的孩子却做不到。孩子们在畜棚和原野上都看到了母牛模型,接下来研究者告诉他们:一位坐在畜棚里的农夫正想着要给原野上的那头母牛挤奶,而后要求孩子们指出农夫想要为哪头母牛挤奶。三岁的孩子指向了畜棚里的那头——他们难以理解农夫对原野母牛的想法,五岁的孩子却指向了原野上的那头牛,论证了心理推理能力。

或许是因为心理推理对社会生活至关重要,一旦我们拥有了这种能力,便企图四处推想他人心理,为每样东西编织故事。在1944年的一项经典研究中,当时任职于美国史密斯女子学院的弗里茨·海德(Fritz Heider)和玛丽-安·西梅尔(Mary-Ann Simmel)巧妙地证实了这一倾向。他们向人们展示了一个动画短片,内容为一对三角和一个圆在一个方块周围移动,并询问发生了什么事。受试者对此情境的描述,就好像这些几何图形是有目的和动机的——例如:“圆正在追赶三角”。此后的众多研究确认了人类的这种偏好,即为周围所看到的任何事物赋予角色和编织故事。

人类极易幻想的进化优势是什么?“有人可能会认为自然选择已经摒弃了人们进入虚幻世界的倾向,而只能参与真实世界的活动,” 在2007年4月号的《哲学与文学》(Philosophy and Literature)中,美国哈佛大学进化心理学家史蒂文·平克(Steven Pinker)反驳了这一主张。他认定故事是社会群体中,个体学习建立和发展人际关系的一种重要工具。绝大多数科学家开始赞同这一观点:既然故事对人们有如此强烈而又普遍的吸引力,那么讲故事和欣赏故事的神经基础,就很可能与社会认知的关键部分紧密相关。

我们可以进一步假设:随着我们的祖先进化出群居的生活方式,人们必须弄清楚日益复杂的社会关系。在一个社会群体中生活,需要时刻洞悉群体中都有哪些人,他们在做些什么。有什么方法比讲故事更利于传播这样的信息呢?

事实上,迄今为止,人们之间的大部分交谈都是在讲述私人故事和流言蜚语。1997年,当时在英格兰利物浦大学任职的人类学家和进化生物学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)在一项研究中发现,不考虑年龄和性别因素,社交话题在人们公共场所谈话的时间中占65%。

人类学家注意到,讲故事之所以在人类文明中延续下来,还因为它能促进群体间的社会凝聚力,是一种向子孙传递知识的好方法。一些心理学家也开始相信,故事对个体也有着重要的影响——虚幻世界可作为培养重要社交技能的试验场。

“如果你正接受飞行员训练,你就会花时间研究飞行模拟器,”加拿大多伦多大学应用认知心理学教授基斯·奥特利(Keith Oatley)说。奥特利和马尔的初步研究表明,故事可以担当社会生活的“飞行模拟器”。2006年的一项研究,暗示了享受故事和良好社交能力之间的联系。研究者凭借自我报告和评估测试确定了94名学生的社交能力和移情能力,并调查了这些学生对叙述体小说作者和非叙述体纪实文学作者名字的熟悉情况。他们发现,更喜欢小说的学生在社交能力和移情测试上往往表现更好。尽管结果令人兴奋,但研究者提醒:此项研究并没有探清两者间的因果关系——可能正如研究者猜想的那样,对故事的喜爱锻炼了社交技能,但也有可能恰恰相反,钟爱社交的个体更喜欢读小说。

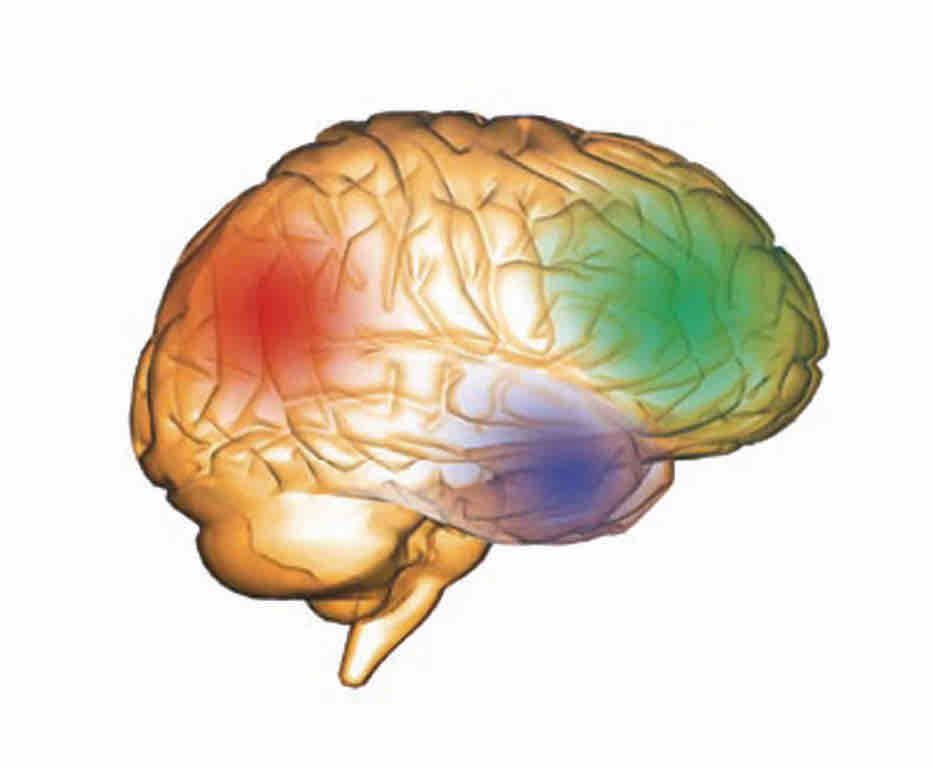

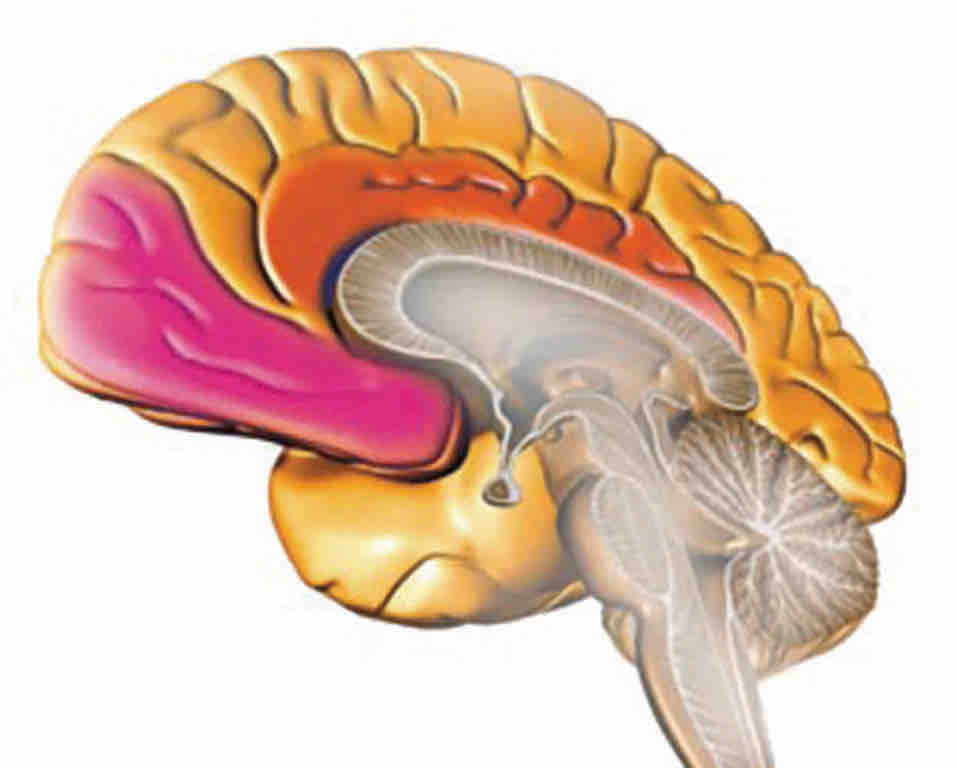

脑成像研究显示,观看真人与观看动画人物时产生的兴奋模式相似,这一研究支持了故事可作为真实生活练习场这一观点。2007年,马尔以2001年上映的电影《梦醒人生》(Waking Life)为材料进行了一项研究。电影中真人演员的镜头被描摹成动画形象。马尔使用功能性磁共振成像仪对自愿者的大脑进行扫描,对比他们观看真人镜头和相应的动画镜头的大脑成像。在观看真人镜头时,与处理生物运动有关的上颞叶回和颞叶顶叶结合部强烈兴奋;在观看动画镜头时,相同的区域兴奋,只是程度较弱。“这一区别可能就是我们区分虚幻与真实的基础,”马尔说道。

心理学家研究我们的爱情故事,借以寻找与人类进化历史有关的线索。与此同时,另外一些研究者已开始考察所有文化中的故事主题和角色类型。他们的工作揭示出了一种普遍的相似性,反映的可能是一种进化后人类所共有的心智。

当男孩遇到女孩……

在2006年的一项研究中,美国华盛顿杰斐逊学院的英国教授乔纳森·戈特沙尔(Jonathan Gottschall)发现,民间故事中有关浪漫爱情的描写跨越了空间和时间。传统意义上,浪漫爱情并非普遍存在的文化现象,因为在许多社会中,婚姻主要源于一种经济或功利上的考虑。但戈特沙尔的研究表明,浪漫爱情并非特定社会中的特定产物,它必定可以在我们共同的祖先那里寻找到根源。换句话说,不仅仅是性,爱情在脑中也存在生物学基础。

“你确实能够发现这些共性,”戈特沙尔说。他是一位所谓的文学达尔文主义者,这些学者声称,故事的主题并不简单地是特有文化的产物。源于我们这个世界的故事有着共同的主题,这些主题反映了我们共同的生物潜能。

2008年初,戈特沙尔发表了另一项研究,揭示一个关于性别的持久心理定位。他的小组分析了90本民间故事集——每本故事集有50~100个故事,这些故事源于各种类型的社会,从原始部落到工业社会应有尽有。他们发现,绝大多数故事都有着相似的性别描述:强壮的男主人公和美丽的女主人公。为了平衡男性作家可能出现的性别理想化倾向,研究者还从一些性别平等及家长式作风较弱的文明中采集了一些故事。

“我们甚至没有发现一种文化会更多地强调男性美,”戈特沙尔说,这可以解释为什么研究样本中男性主角是女性主角的3倍,而对女性美的提及却是男性美的6倍。他提出,这种性别模式的差异可以反映出一种经典的达尔文主义论调:对女性,强调以年轻和美丽为标志的、健康的生育能力;对男性,强调以身体强壮和有所成就为标志的、令人满意的养家能力。

其他一些共有的故事主题揭示了我们最基本的渴望和需求。“故事中总有人追求某种目标,”美国康涅狄格大学英语和比较文学教授帕特里克·科尔姆·霍根(Patrick Colm Hogan)说,“那些典型目标是我们情感系统形成过程的产物。”

霍根不认为自己是一名文学达尔文主义者,但他的所有研究对象,从印度史诗《罗摩衍那》到莎士比亚戏剧的现代电影改编本,都支持这样一种观点:故事揭示了头脑中有关人类情感的某些东西。根据霍根的说法,在传统叙事体中, 2/3的经典名著都逃不脱以下三种叙事模式:最常见的两种模式是浪漫和英雄——前者聚焦于爱情的考验与艰辛,后者集中于权力斗争;第三种模式被霍根命名为“牺牲”,聚焦于土地的富饶与饥馑,以及社会拯救。在人们创作故事记录他们的最基本需求时,这些主题不断重复出现,而这些最基本的需求就是:食物、繁衍和社会地位。

从此过着幸福的生活

根据霍根和其他研究者的研究,故事不仅能揭示我们大脑的工作原理,还是一种有力的说服工具,能塑造信念和改变思想。

广告商很早就开始利用故事的说服能力了,他们在商品上附加了可爱的角色或有趣的故事。美国范德比尔特大学市场学研究者珍妮弗·爱德森·艾斯卡拉斯(Jennifer Edson Escalas)在2007年的研究中发现,相比那些直接引发观众想起有关产品的广告,受试者对叙述性广告反应更为积极。同样,格林在2006年与人合作共同进行的一项研究表明,贴有“事实”标签的信息会增加批评式的分析,而“虚构”的信息则恰恰相反。这些研究说明,相对于分析式的心理状态,当沉浸到故事情境中时,人们更容易接受某种观点。

虚构的作品甚至会对人们在真实世界中的选择产生难以预料的影响。墨尔乐 (Merlot)曾是美国最受欢迎的红酒品牌之一。2005年,在电影《杯酒人生》(Sideways)中,演员保罗·吉亚玛提(Paul Giamatti)饰演的一名坏脾气红酒爱好者,将这种红酒贬低为一种普通的劣等酒,结果红酒制造商发现该酒当年的销量显著下降,尤其是在这部电影由于几项奥斯卡奖提名而获得全国关注后。

研究者在继续探查讲故事的威力和渗透力的同时,也在寻找利用这种力量的方式。格林等研究者正在研究如何应用故事来宣传积极的健康信息。“许多问题都是有行为基础的,”格林说道,这是针对一项好莱坞电影影响青少年吸烟习惯的研究而言的。马尔和奥特利打算进一步检测故事如何作为模拟器来为大脑提高社交技能,这或许能令那些有社交障碍的书呆子改头换面。

有一件事情是很清楚的。虽然对故事的研究才刚刚开始,但已发现了大量关于人类心智社会根源的信息——对科学来说,这是一个幸福的结局。

请 登录 发表评论