摸到汉堡包,嘴里却已尝到苦味;身为色盲,看到数字却能领略色彩……这并非文学家笔下特有的“通感”。他们是所谓的“联觉者”——各种感觉被混在一起的人。联觉者的存在为我们了解大脑的结构和功能提供了宝贵的线索。在某种意义上,我们每个人都是联觉者。

当马修·布莱克斯利(Matthew Blakeslee)拿起牛肉汉堡时,他嘴里就会泛起一阵强烈的苦味;当艾斯美拉达·琼斯(Esmerelda Jones,化名)听到钢琴上弹奏的升C小调,她眼前会出现一抹蓝色——对她而言,音符色彩非常丰富,不同的琴键几乎就代表着不同的颜色;而对于杰夫·科尔曼(Jeff Coleman)来说,印在纸上的黑色数字却是五颜六色的。布莱克斯利、琼斯和科尔曼正是那些其他方面正常,却有着联觉的少数人中的几个。他们以不平凡的方式感觉着这个平凡的世界,似乎居住在一个虚幻与现实之间的神秘无人区。对他们来说,各种感觉——触觉、味觉、听觉、视觉、嗅觉不是各自独立,而是混合在一起的。

早在1880年,科学家就发现了联觉这种现象。这一年,查尔斯·达尔文的表兄弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)在《自然》杂志上就此现象发表了一篇论文。但当时大多数人都没有当真,心想那只是人为用药的产物,或仅仅把它当作一件奇闻。然而,大约在6年前,我们和其他人都发现了一些能够解释联觉现象的大脑运作过程。继续沿路追查下去,我们还发现了新的线索,有助于解释一些人类精神世界中最为神秘的方面(例如抽象思维和比喻)。

一种常见的解释是,这些联觉者只不过是受到童年回忆和联想的影响。照此说来,一个人或许就因为小时候玩过冰箱上的数字磁铁贴,对他来说5就是红色,而6就是绿色。然而,这个理论并不能解释为什么只有某些人保留着如此强烈的感觉性记忆。当你看着小冰块的图片时,你也许会联想到寒冷,但就算你小时候玩过再多的冰和雪,也可能不会真正感觉到冷。

另一种普遍的看法是,当那些联觉者把升C小调音符描述成红色,或者说那些鸡肉尝起来是“尖”的,他们只不过是在打比方,就像你我会说:“响亮的”(花哨的)衬衣或者“锐利的”(口味刺激的)干酪一样。在我们的日常语言中充溢着各种与感觉有关的比喻,也许这些联觉者只不过是在比喻上特别有天赋罢了。

1999年,我们开始试着查明联觉是否一种真实的感觉体验。这个看似简单的问题困扰了研究人员数十年之久。常用的方法是一开始就询问受试对象:“这是否只是一种记忆,还是你真的看见了颜色,就像它正在你眼前一样?”当我们提出这个问题之后,才发现收获并不大。确实有一些受试对象作出了肯定的回答:“啊,是的,我看得很清楚。”但更常见的反应是“在某种程度上我看到了,但也可以说没有真正看到”或者“不,那不像是记忆。我看到这个数字时,明明看到是红色。我当然知道它不是红色的,而是黑色的。所以,我猜那应该是记忆吧”。

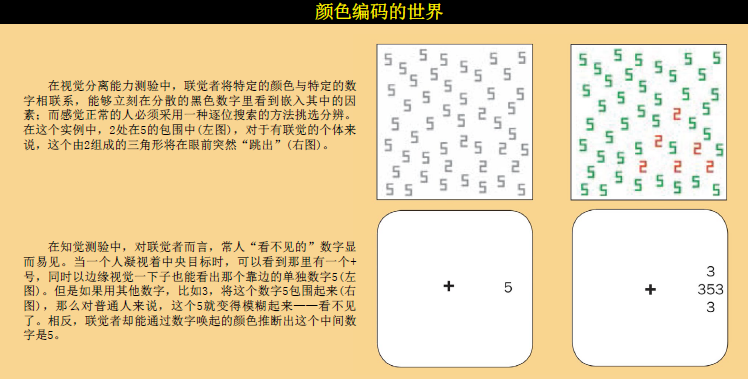

心理学家常常使用一种称之为“跳出”(pop-out)或“分离”(segregation)的简单测验,来确定一种效应是否真的与感知有关。比如一组斜线散在一大堆垂线中,就会格外醒目。实际上,你能立刻将它们从背景里分离出来,同时在大脑中将它们组成图形,例如一个简单的三角形。同样地,如果大部分背景元素都是绿色圆点,然后要求你寻找一些红色目标,那么红色圆点就会很快“跳出”来。但是,如果一组黑色的2散布于一组同样颜色的5中间,那么2就几乎融入到5中去了。虽然跟斜线区别于垂线一样,每一个单独的数字都明显地区别于邻近的数字,但如果不逐个仔细检查,也很难从中分辨出2来。我们可以就此断定,只有某些诸如颜色、线条走向之类的简单或者基本的特征,可以为分组提供根据;像数字这样更为复杂的感知标记就不能作为依据。在这里,这种实验可以帮助我们了解联觉者是否真的看到了颜色,或者只是在主观上产生了联想。

我们迫切地想知道,那些觉得5是红色,2是绿色的联觉者,看到上述的混合数字时,会发生什么情况。我们将几个2摆放成一个三角形的形状,让联觉者来辨识。当我们对志愿者进行这种图形“跳出”测验时,得到的答案非常明确。与普通的受试对象不同,联觉者能准确地指出数字构成的图形,辨识率达到90%。这个结果与非联觉者对不同颜色数字所构成的图形的辨识率相同,这证明感知颜色是真实的感觉,而不是联觉者臆造的,因为他们不可能捏造出这么好的测验结果。

视觉处理

确认联觉的真实性后,一个问题接踵而至:为什么有些人会有如此奇怪的体验呢?我们的实验结果支持这样一种看法——联觉这种体验是大脑中的某种交错造成的。这个基本概念早在大约100年前就已经提出,但直到现在,我们才确定这些交错可能发生的位置和方式。

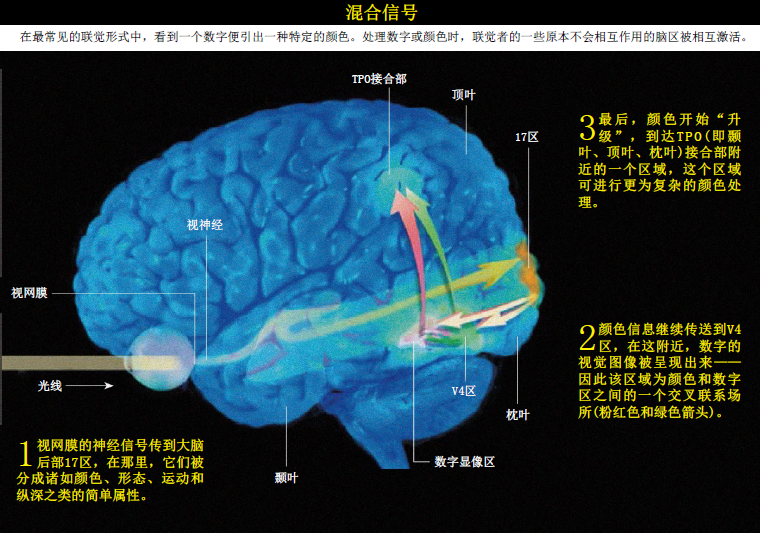

要了解其中起作用的神经生物因子,我们首先需要对大脑处理视觉信息的方式有所熟悉。从景象反射回来的光线到达眼睛中的视维细胞(颜色感受体)之后,神经信号便从视网膜传到位于大脑后部枕叶的17区。在那里,图像在局部神经丛或神经块中被进一步处理,提取出简单的属性,例如颜色、运动、形态和纵深等等。随后,有关这些不同特征的信息被传送到广布于颞叶和顶叶的若干区域。比方说,颜色信息被传递到颞叶中梭状回的V4区处理,然后它会被传送到处于颜色中枢更上层的区域,包括TPO(处于颞叶、顶叶和枕叶交界处的一块皮层)附近。这些部位可能涉及更复杂的颜色处理方式。比如,不论在黄昏或正午,尽管反射光的波长组合截然不同,但树叶看起来仍然都是绿色的。

数值计算也一样,是分阶段进行的。早期步骤也在梭状回中发生,在那里,数字的实际形状一一呈现。接下来的步骤就发生在角状回中,它是TPO中涉及数字概念的区域。例如数字的顺序(即序数)和数量(即基数)都属于数字概念的范畴。(当角状回因中风或脑瘤受到损伤时,患者仍能辨认数字,却不能进行除法或减法运算。而乘法运算由于是通过背诵乘法口诀学会的,所以通常还能继续进行。)此外,对人类大脑成像的研究强烈地暗示,视觉呈现的字母或数字(字素)会激活梭状回的细胞,而音节中的发音(音素)则由更高级的TPO周围的区域处理。

颜色和数字信息最早都是在梭状回中进行处理,然后再传到角状回附近,因此我们推测“数字—颜色”联觉也许是由于V4区和数字显像区(都位于梭状回内)交错,或者是由于高级颜色区和数字概念区(都处于TPO内)交错造成的。更多异乎寻常的情形或许也是不同感觉处理区发生类似交错的结果。V4区发出的颜色信号将到达较高级的脑区,这个部分与颞叶的听觉中枢相当接近,这或许能够解释“声音—颜色”联觉。布莱克斯利能够尝味的触觉,也可能是由于所谓的“脑岛”区域中的味觉皮层,与相邻的感受手部触觉信号的皮层发生交错所致。

如果神经交错就是联觉的根源,那么为什么它会发生呢?我们知道联觉是世代相传的,因此它就会有相应的遗传因素。或许某种突变,导致大脑中原本分离的区域之间出现了联系;又或者在正常情况下,某些区域本来只是稍有联系,而这种突变却导致这些部位不能彻底独立地工作。如果突变只是在大脑的一定区域内发挥作用,那么这种斑块分布,也许就能解释为什么有些联觉者把颜色和数字混合在一起,而另一些则是在听到音素或乐音时看到颜色。除此之外,那些具有某种联觉的人,更有可能拥有其他类型的联觉,这也增加了这种看法的分量。

虽然我们最初是以有形的交错来考虑联觉问题,但我们已逐渐意识到,即使区域间的联系数目没有问题,但是如果区域间传递的化学物质的平衡出现了偏差,也可能会得到同样的结果。因此我们以交叉激活来表述这个问题。比方说,大脑中相邻的区域通常会抑制彼此的活动,以便将彼此间的串扰减至最低。但如果某些化学物质不均衡,就会降低这种抑制作用(例如,抑制性神经递质的作用受到阻碍,或者无法生成抑制剂),而使一个区域的活动激发相邻区域的活动。在理论上说,这种交叉激活还可能发生在相距较远的区域之间,这可能就造成一些不太常见的联觉形式。

其他实验结果也支持交叉激活,其中一些还有助于解释联觉的各种形式。其中一个实验就得益于一种被称为拥挤效应的视觉现象。如果你凝视图中的小+号,你会发现即使没有直视旁边的5,它还是很容易辨认。但是,如果我们在5的四周加上4个“3”,感觉正常的人就很难再辨认出来,它看起来变得模糊了。这并不是因为它处于视野的周边,毕竟,当5的周围没有3时,你可以十分清楚地看到5。现在辨认不清是出于注意力有限的原因。周围的3会以某种方式分散你对中间这个5的注意力,使你看不到它。

当我们让两个联觉者进行同样的测验时,结果非常令人惊讶。他们看了这个摆法之后都说:“我无法看清中间的数字,它很模糊。但它看起来是红色的,所以我猜它应该是5。”尽管我们没有意识到中间的数字进入大脑,但它似乎已经在大脑中的某个地方被处理着,所以联觉者就能根据它的颜色推断出那个数字。假如我们的理论是正确的,那么这一发现就意味着这个数字在梭状回中被处理,并在拥挤效应产生前就唤起了相应的颜色;有点矛盾的是,这个结果也同时意味着即使是“看不见的”数字也能产生联觉。

我们的另一个发现也支持这个结论。当我们降低数字与其背景的对比度时,虽然数字仍然清晰可见,联觉者感觉到的颜色却随着对比度的下降而变浅,一直浅到完全看不到任何颜色。拥挤效应实验表明看不见的数字可以唤起颜色;而对比度实验却显示出看得见的数字可以充分激活普通人梭状回中的细胞,产生有意识的感觉,但却不一定能交叉激活V4区的颜色感受细胞,让联觉者看到色彩。

最后,我们发现,如果我们给联觉者看的是罗马数字(例如Ⅴ),他们就看不到颜色——这表明他们看到的颜色并非取决于数字的数值概念,而是这个字素的视觉外形。这一观察结果也意味着“数字—颜色”联觉者的交叉激活局限在梭状回中,因为这个结构主要与数字的视觉形状分析有关,而与它的高层含义无关。我们做了一个有趣的测试:想象一个由许多小3组成的大5,按理说你看到的不是“森林”(大5)就是“树”(小3)。两个接受测试的联觉者却说,他们看到的颜色依焦距而定。这说明,虽然联觉是单独由视觉外观引起的,但是视觉信号输入时,基于注意点的分类方式也是很关键的。

当我们开始招募其他志愿者时,我们很快就发现联觉者对各自的世界有着不同的着色方式。有时,甚至连一周的每一天或者一年的每个月都有不同的颜色。

星期几、几月份和每个数字的相同之处就是数字序列的概念。对于特定的联觉者来说,也许是数字序列的抽象概念决定着他们所看到的颜色,而非数字的视觉外观。在这些个体的大脑中,交错是否有可能发生在角状回与TOP附近的高级颜色区,而不是梭状回之间?果真如此的话,就可以解释为什么抽象的数字表达(比如代表一周的每一天或每个月的数字)也会强烈地唤起特定的颜色。换句话说,联觉基因在大脑中表达的位置不同,引起了不同类型的联觉反应——由数字概念引起的“高级”联觉,或单纯由视觉外观引发的“低级”联觉。 又比如,在某些“低级”形式中,字母的视觉外观能唤起颜色,而在“高级”形式中,唤起颜色的却是这个字母的发音,即在TOP附近区域表现出来的音素。

我们还注意到,一个色盲联觉者能够看到染上色彩的数字,而在平时他是不能感知这些颜色的。他将这些颜色称作“火星颜色”。我们认为这是交叉激活所致:虽然他的视网膜颜色接受体不能处理某些波长,但当他看到数字时,他的大脑颜色区工作状态良好,并且被交叉激活。

在与美国圣迭戈索尔克生物研究所的杰弗里·M·博因顿(Geoffrey M. Boynton)一起进行的大脑成像实验中,我们已获得了初步证据,V4颜色区以交叉激活理论所预计的方式被局部激活。(已故的伦敦精神病学研究所的杰弗里·格雷及其同事曾报告过类似的结果。)联觉者看到黑色和白色数字时,大脑的数字区被激活,这和普通受试对象可能出现的状况一样;然而联觉者的反应还不止于此,他们的颜色区也被激活了。我们的研究小组还观察到不同类型联觉者之间的差异。受测试的低级联觉者在早期颜色处理阶段,表现出更强烈的激活反应。相反,高级联觉者在早期阶段几乎没有表现出激活状态。

运用比喻

我们对联觉神经病学基础的深入了解,在一定程度上有助于解释画家、诗人和长篇小说家的创造力。某项研究结果表明,在有创造力的人群中,联觉现象比在普通群体中的普遍得多。

许多有创造力的人都同享一项技能——能够熟练地运用比喻(比如“那是东方,朱丽叶就是太阳”),就如同他们的大脑是专门用来为看似无关的领域建立联系的(例如太阳和美丽的女人)。换句话说,正如联觉在看似无关的知觉存在(例如颜色和数字)之间建立随机联系一样,比喻则在似乎无关的概念领域之间建立联系。或许这种情况并非仅仅是种巧合。

许多高级概念有可能被定位在特定的脑区或脑图谱中。在这些高级概念中,没有什么比数字更抽象了,然而正如我们知道的那样,数字却出现在一个相对较小的脑区——角状回中。比如说,我们认为是突变引发了联觉。突变导致不同的脑图谱——一些小的皮层斑块中间产生额外的交往沟通,这些皮层斑块代表特定的知觉存在(例如形状的清晰度或变曲度,而在颜色图谱的中则为色彩)。根据在大脑中这种特性被表达的位置和广泛程度,有可能导致产生联觉和一种倾向,即一种将看似无关的概念和观念联系起来的倾向——简言之,也就是创造力。这样就可以解释,为什么看似无用的联觉基因能在这类群体中幸存下来。

除了弄清楚艺术家为何易于体验联觉之外,我们的研究还表明,我们拥有某种程度的创造力,并且这种特性可能已经为抽象能力的进化安排了场所,抽象是人类所擅长的一种能力。在联觉中扮演着某种角色的TPO(和其中的角状回),通常与交叉知觉模式的合成有关。据说,正是在这个脑区,来自触觉、听觉和视觉的信息汇集在一起,开始构建高级知觉。例如,猫全身毛茸茸的(触觉)、喵喵的叫声和呼噜声(听觉)、或者猫的某种形状(视觉)和气味(嗅觉)就可能组合成为你对一只猫的记忆,或者直接与“cat(猫)”这个发音联系起来。

人们发现人类的角状回,比类人猿和猴子的角状回要大得多,而且大到不成比例。那么人类的角状回最初是否有可能因为交叉知觉而进化发展起来,后来又逐渐被其他更为抽象的功能(例如比喻)所占用呢?现在让我们来看看两幅图画,它们最初是由神经病学家沃尔夫冈·科勒(Wolfgang Kohler)设计的。一幅看起来好像是墨迹,而另一幅则是一块参差不齐的破玻璃。当我们问:“其中哪一幅是‘bouba’,哪一幅是‘kiki’”时,有98%的人将墨迹猜成“bouba”,而将另一幅猜为“kiki”。或许是因为墨迹中那些像变形虫一样的曲线,在比喻意义上,与“bouba”平缓的声波波形相似,也与发声时嘴唇逐渐变化的动作相似。相反,“kiki”的声波波形和发音时舌头在上腭的剧烈动作则与破玻璃相似。两者的共同特征便是参差不齐这一抽象属性。共同的抽象特征是在TPO附近某处提取出来的(有可能就是在角状回)。这样看来,普通人也能自然而然地把抽象的图形和发音联系起来,所以从某种意义上说,或许应该将我们全部都归入联觉者之列。

角状回在执行一种极为基本的抽象功能——从一组明显不同的存在中提取共同的特征。我们还不能确切地知道,角状回是如何进行这一工作的,但是一旦执行交叉知觉模式抽象功能的能力出现,这种能力就可能马上为更为复杂的抽象铺平道路。

当我们刚开始研究联觉时,我们完全不知道它将带我们去往哪里。长期以来,这种神秘的现象被认为只不过是一种奇闻轶事,但现在我们已经可以肯定它将会为人们探索思维的本质打开一扇窗户。

(译/王颖)

可靠的事实

1. 联觉Synesthesia(源自希腊文词根syn,意为“一起”;以及aisthesis,意为“知觉”):是一种状态。在这种状态中人们可以体验到两种或两种以上感觉的融合。

2. 联觉也许是因为交叉激活而出现的,在这种情况下大脑中两个通常独立的区域相互激活。

3. 当科学家们探索与联觉有关的机制时,他们也在了解大脑处理感觉信息的方式,并利用它在看似表面无关的输入信息之间形成抽象联系。

本文作者

维拉雅努尔·S·拉马钱德兰和爱德华·M·哈伯德合作进行联觉研究。拉马钱德兰是美国加利福尼亚大学圣迭戈分校大脑与认知研究中心负责人,并担任索尔克生物研究所助教。他曾接受过内科医师培训,后来获得剑桥大学三一学院博士学位。哈伯德最近获得美国加利福尼亚大学圣迭戈分校心理学与认知科学系博士学位,目前是位于法国奥塞的生命医学及药物研究所(INSERM)的博士后研究员。作为美国联觉协会的创办人之一,2001年他曾协助组织了联觉协会在圣迭戈分校举办的第二次年会。

请 登录 发表评论