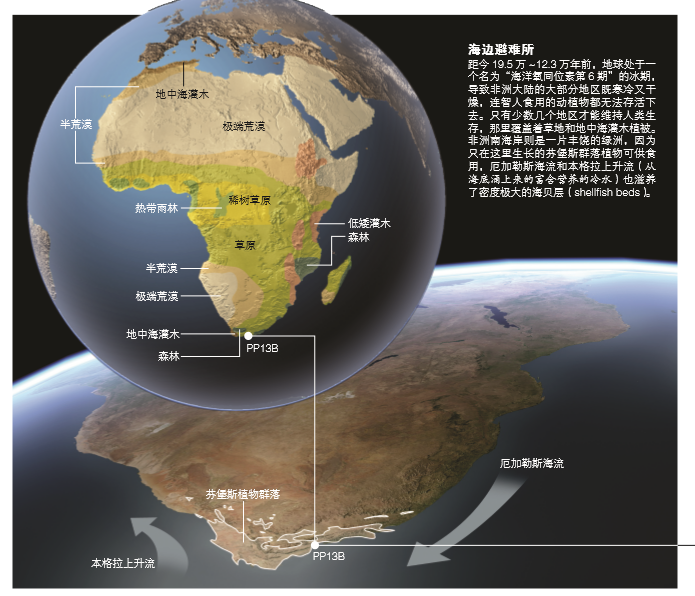

今天地球上的总人口已逼近70亿大关,所以,我们很难想象智人(Homo sapiens)曾经濒临灭绝。然而,对当今人类DNA所做的研究表明,我们的祖先确实曾经历过人口急剧下降的危机。尽管科学家没有掌握我们这个物种起源和濒临灭绝的确切时间表,但根据化石记录可以推测,至少在距今19.5万年前,我们的祖先已经出现并遍及整个非洲大陆。那时候,气候还很温和,食物也很充足,“生活”相当不错。但是,从大约19.5万年前开始,条件开始恶化。地球进入了一段漫长的冰期,史称“海洋氧同位素第6期”(Marine Isotope Stage 6,MIS6,以下简称为第6期),并一直持续到大概12.3万年前。

第6期冰期期间的非洲环境状况没有被详细记录下来,不过根据距今更近的、人们了解更深入的其他冰期,气候学家推测当时的非洲一定既寒冷又干燥,那里的荒漠大概也比今天的荒漠要广阔得多。非洲大陆的大部分地方都应该不适合生存。当整个地球都被严寒所笼罩时,人类数量也直线下降到了非常危险的地步——繁殖个体总数最多不过1万多人,最少时甚至只有几百人。这一“瓶颈事件”到底发生于何时?人类的种群数量究竟缩水到何种程度?对于这些问题,不同的遗传学研究估算出了各不相同的结果。不过,所有研究都表明,今天生活在地球上的每一个人,都是在这次全球冰期的某时间段内生活在非洲某地的一小群人的后裔。

投身科研工作之初,我是一名考古学家,在东非工作,研究现代人类的起源。20世纪90年代初,遗传学家开始谈论所谓的“种群瓶颈问题”(population bottleneck)。今天的人类所展现出来的遗传多样性,与许多种群规模小得多、地理分布也窄得多的其他物种相比,竟然显得非常之低——这种现象的最佳解释是,早期智人的种群数量发生过大幅度衰减,即出现过“瓶颈”。了解这一问题之后,我的兴趣就开始转移了。我想知道,我们的祖先到底找到了哪处“避风港”,才得以从这场气候灾难中幸存下来。只有为数不多的几个地区,才能为当时以狩猎和采摘为生的人类提供自然资源。这些地区中哪一个才是最理想的“避风港”?古人类学家们喋喋不休地争论着。南非的南海岸常年盛产贝类和可食用植物,在我看来,这里是帮助人类渡过困难时期的绝佳避难所。因此,在1991年,我决定去那里寻找可以发掘出第6期冰期遗物的地点。

我在那片海岸地区的搜寻并不是无的放矢。我要找的避难所必须距离古海岸线足够近,方便人类取食贝类;还必须足够高,这样古人类文化层(由于古代人类活动而留下来的痕迹、遗物和有机物所形成的堆积层,每一层代表一定的时期)才不至于因为12.3万年前的气候变暖和海平面上升而被冲毁。我的南非同事彼得·尼尔森(Peter Nilssen)在南非莫塞尔湾(Mossel Bay)附近插入印度洋的一个海岬——平纳克尔角(Pinnacle Point)上,发现了几个洞穴。1999年,我和他决定对这些洞穴一探究竟。爬下峭壁,我们发现了一个看上去很有希望的洞穴,也就是现在代号为PP13B的洞穴。洞口附近的沉积物被侵蚀了,暴露出清晰的文化层,包括火塘和石器等。更妙的是,人类活动遗迹之上还覆盖着一个沙丘和一层石笋,说明它们相当古老。洞穴里的种种迹象都表明,我们撞上大运了。第二年,当地一个驼鸟养殖户帮我们搭建了一条180级的木制台阶,让我们能更安全地到达遗址。随后,我们开始了发掘。

通过对PP13B及附近其他遗址的发掘,我们团队还原了大约16.4万~3.5万年前居住在这里的人类的活动。这段时间正好涵盖了人类种群数量进入瓶颈和开始反弹的重要时段。这些洞穴中的沉积物,加上对此地古气候的分析,让我们能够拼凑出平纳克尔角史前居民在严酷气候危机下省吃俭用、艰难度日的场景。这些遗迹还驳斥了“人类认知能力的现代化进程远远滞后于身体结构的现代化”这一盛行的观点——即便在PP13B最古老的文化层里,人类行为方面已臻成熟的证据也比比皆是。智力的提高无疑对人类生存贡献良多,让我们的老祖宗得以充分利用海岸边的资源。

在非洲大陆的其他地方,寒冷和干旱成为动植物杀手,智人也因为可供猎取和采摘的食物日渐稀少而逐渐灭绝。不过平纳克尔角的幸运儿们却可以天天大快朵颐,因为他们的食物——海产品和富含碳水化合物的植物,在恶劣的环境下反倒兴盛起来。即使在第6期冰期之中,气候也经历着忽冷忽热的变化,海平面随之升降,古海岸线也时进时退。但无论怎样变化,只要人类逐海岸而居,他们就能获取大自然令人称羡的馈赠。

海边的聚宝盆

非洲南海岸丰富的植物地下茎和贝类资源,在冰期的干旱与严寒中反而会兴盛不衰。

从生存的角度来看,正是非洲大陆最南端独有的动植物组合,才让这块地方如此具有吸引力。一片被称为弗洛勒尔角(Cape Floral Region)的狭长地带环抱着海岸线,有着就面积而言世界上生物多样性最高的植物群。这片9万平方千米的土地上,竟然生存着9 000种植物,其中大约64%都是本地特有的物种。事实上,耸峙于弗洛勒尔角中心地带开普敦城的名胜桌山(Table Mountain),拥有的植物物种比整个英国都要多。在这片植物王国的植物群落当中,分布最广泛的当数芬堡斯群落(fynbos,即高山硬叶灌木群落)和雷诺斯特群落(revoster-veld),包含的植物类型以灌木为主。这些植物群落为手持挖掘棍(digging stick,一种非常原始的铲子)的人类采食者提供了巨大的宝藏:群落中的植物能够产出世界上多样性最丰富的地下茎(geophyte),包括块茎(tuber)、鳞茎(bulb)、球茎(corm)等地下储能器官。

即便对于今天的狩猎采摘者来说,这些地下茎也是重要的食物来源:它们含有大量碳水化合物,总在每年的特定时段长到最大,而且跟长在地上的水果、坚果和种子不同,很少有其他动物会对它们感兴趣。在弗洛勒尔角大量生长的鳞茎和球茎还有另外的诱人之外,因为与许多纤维成分很高的其他地下茎相比,这些鳞茎和球茎的纤维成分相对于它们所含的高能碳水化合物来说含量较低,因而更容易被孩子消化吸收。(煮熟之后还会更容易消化。)况且,地下茎本身就是植物适应干旱气候的结果,所以在干旱的冰期,它们的数量应该更多,更容易被人类挖到。

非洲南海岸虽然不是大型哺乳动物捕猎的好地方,却有着充足的蛋白质来源。就在近海,本格拉上升流(Benguela upwelling)里富含养分的冷水和温暖的厄加勒斯海流(Agulhas current)相撞,在非洲南海岸生成大量冷热水相混合的漩涡。各式各样的海洋环境,在岩石遍布的潮间地带和沙质海滩上滋养出种类繁多、密集成层的贝类。贝类是蛋白质和Ω-3脂肪酸的高品质来源。与地下茎一样,冰期严寒也不会让贝类的数量有所衰减。恰恰相反,海水温度下降还会促进贝类的繁荣。

生存技巧

早期现代人不仅会制作组合工具,甚至在16.4万年前就发展出了复杂的加热处理工艺。

既有贝类提供高热量、高营养的蛋白质,又有植物地下茎产出低纤维、高能量的碳水化合物,南海岸为第6期冰期中的早期现代人提供了一份理想的膳食。此外,女人可以靠自己的力量获得这两种资源,不需要指望男人就能为自己和孩子们提供高品质食物。我们还没有发掘出PP13B的居民食用地下茎的证据,这么古老的遗址很少会有有机物遗物保存至今,不过在这一地区年代较近的遗址中,居民们食用地下茎的证据相当丰富。而在另一方面,我们找到了确凿的证据,证明PP13B的居民以贝类为食。西班牙巴塞罗那大学的安东涅塔·叶拉迪诺(Antonieta Jerardino),对该遗址出土的贝类进行研究后证明,当时的人类会从海岸上捡拾褐贻贝(brown mussel)和一种叫作alikreukel的土生海螺。他们有时还会捕食海豹和鲸等海洋哺乳动物。

此前,人类系统利用海洋资源的已知实例仅可追溯到不足12万年前。但是,以色列地质勘探局(Geological Survey of Israel)的米拉·巴-马修斯(Mira Bar-Matthews)和澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong)的泽诺比娅·雅各布斯(Zenobia Jacobs)所作的年代鉴定表明,PP13B居民以海为生的时间远早于那个年代。2007年,我们在《自然》杂志上报告说,人类食用海产品的历史可以上溯到惊人的16.4万年前。到了距今11万年前,人类的食谱已经大大扩展,把帽贝(limpet)和沙贻贝(sand mussel)之类的物种也囊括了进来。

采集这些海产品,看上去容易做起来难。贻贝、帽贝和海螺都生活在危险的潮间地带的岩石上,这里的涌浪(swell)可以轻易掀翻不幸的采食者。在非洲南海岸,只有在大潮的低潮期,人们才能安全地采集这些贝类,并且满载而归。此时太阳和月球恰好连成一线,把它们施加在海水涨落上的引力作用发挥到最大。由于这些潮汐与月相有关,每天推迟50分钟到来,我推测生活在PP13B的人类会按照某种阴历(lunar calendar)来安排他们的海岸行程,就像今天生活在海边的人们长久沿袭的做法一样。(距今16.4万年前,由于海平面较低,PP13B距离海岸要比现在远得多,约有2~5千米。)

采集贝类并不是16.4万年前生活在平纳克尔角的早期人类所表现出来的唯一一种高级行为。出土的石器中有大量小石刃,长是宽的两倍,太小而不适于徒手使用。它们肯定是装在木杆上作为投掷武器来使用的。制作组合工具是古人类掌握了一定程度技术诀窍的标志,而PP13B洞穴中的小石刃是这种组合工具最古老的实例之一。不过我们很快了解到,这些小工具的复杂程度甚至超过我们的想象。

南非海岸遗址中发现的石器大都是用一种叫做石英岩(quartzite)的岩石制作的。这种岩石颗粒粗大,适合制作大型石片,但很难制成精巧的小工具。为了制作小石刃,当时的人类选用了颗粒细腻的硅结砾岩(silcrete)。不过,我们团队中的石器专家、美国亚利桑那州州立大学人类起源研究所的凯尔·布朗(Kyle Brown)发现,制作这些小石刃的硅结砾岩有些古怪。在平纳克尔角和其他地方出土的硅结砾岩石器里,都能看到有光泽的红色和灰色斑点。然而,花了几年时间在海岸地区到处收集硅结砾岩之后,布朗断定,这些硅结砾岩原料中不存在这些斑点。况且,这些硅结砾岩原料实际上也不可能磨制成小石刃的形状。我们不禁要问,远古的工具制作者们又是在哪里找那些优质硅结砾岩的呢?

这个问题的答案,或许就藏在平纳克尔角5-6号洞穴里。2008年的一天,我们在这里发现了一大块埋在灰烬中的硅结砾岩,它与这一地区其他文化层中出土的硅结砾岩制品具有相同的颜色和光泽。考虑到这块石头是在灰烬中发现的,我们追问:远古的工具制造者有没有可能会用火烘烤硅结砾岩,使它更容易加工呢?这种方法在有关北美和澳大利亚土著的人类学文献中均有记载。为了探明真相,布朗小心翼翼地烘烤了一块硅结砾岩原料,然后尝试着将它打碎。令人惊奇的是,石块裂成了薄片,而且断面上闪烁着跟遗址中出土的加工品相同的光泽。我们据此得出结论,那些石器时代的硅结砾岩也曾接受过加热处理。

然而,要说服我们的同行相信这么一个离经叛道的说法,需要打一场艰苦卓绝的硬仗。在考古学界一直被奉为圭臬的观点是:加热处理是法国的梭鲁特人(Solutrean)在大约2万年前,为了制作他们精美的工具而发明的。为了支持我们的论点,我们采用了3种相互独立的技术。法国波尔多大学的尚塔尔·特里博洛(Chantal Tribolo)进行了热释光分析(thermoluminescence analysis),以判断平纳克尔角的硅结砾岩工具是不是被有意加热过。随后,澳大利亚新南威尔士大学的安迪·赫里斯(Andy Herries)进行了磁化率分析,即寻找岩石磁化能力的变化——这是判定富铁岩石是否曾被暴露在高温下的另一个指标。最后,布朗用光泽计(gloss meter)测量了石器被加热和打碎后出现的光泽,并与他自己制作的石器上的光泽进行了比较。2009年,我们在《科学》杂志上详细描述了这些研究的结果,并得出结论:距今7.2万年前的平纳克尔角,有意加热处理已经是一项被普遍采用的技术;那里的人们断断续续地采用这种技术,最早可以追溯到16.4万年前。

加热处理工艺证明,当时的现代人类已经具备了两种独特的认知能力:第一,人们意识到他们可以从本质上改变原材料的特性,使它们变得更为有用。具体到平纳克尔角,当时的人类就通过加热巧妙改变了岩石的性质,从而把低劣的岩石变成了优质的材料。第二,他们能够发明并完成一长串工序。制作硅结砾岩小石刃,必须要经过一系列完整的、精心设计的步骤:修建一个沙坑使硅结砾岩与周围环境隔绝,缓慢加热至350℃,稳定保持这一温度,然后再缓慢降温。发明和实施这样一套工序,并让这些技术世代相传,很可能需要借助语言。一旦发展出了这些能力,我们的祖先无疑会凭借这些竞争优势,取代他们走出非洲后遇到的其他古人类。确切地说,当早期现代人闯入尼安德特人(Neandertals)的寒冷领地时,在平纳克尔角发展起来的复杂火控技术会给现代人带来显著的优势,从而战胜似乎还不会用火的尼安德特人。

天资聪颖

人类无与伦比的创造力出现的时间,并不像过去认为的那样,比人类自身的进化出现晚很久。

除了在技术上独具天分,平纳克尔角的史前居民还精于艺术。我们团队在PP13B最古老的文化层中发掘出了几十块红色赭石(ochre,铁氧化物)。它们被不同程度地切碎,并被研磨成细小的粉末。这种粉末很可能会混以动物脂肪之类的粘合剂,用来在身体或其他表面上作画。这类装饰通常包含着有关社会身份或文化中其他重要方面的信息——换句话来说,它们是一种象征符号。我和许多同事都认为,这些赭石是人类有记录以来最早的象征行为(symbolic activities)确凿无疑的实证,并将这种行为的起源向前推进了好几万年。在时间稍近的文化层中,也出现了象征行为的证据。在大约11万年前的文化层中,同时出土了红色赭石和贝壳。这些贝壳很明显是因为美观才被收集起来的,因为它们从深水中被冲到岸边时就已经是个空壳了。我认为,这些装饰性的贝壳以及人类在海中觅食的证据说明,人类有史以来第一次在他们的世界观和宗教仪式中深深地嵌入了大海的印记。

象征符号和复杂工艺技术在平纳克尔角的过早出现,对于理解我们自身的起源具有深远的影响。埃塞俄比亚的化石证据表明,解剖学意义上的现代人类至少在19.5万年前就已经进化出现。然而,确定现代智力的出现则要困难得多。古人类学家试图利用考古记录中的各类指标,来识别认知现代性(cognitive modernity)的存在及发展程度。用复杂工艺制造出的器具,算是其中一类指标。这里的“复杂”是指,这些工艺要求人们跳出固有的思维模式,将看似无关的表象联为一体,同时要求人们掌握一长串生产加工过程——比如为制作工具而对岩石进行加热处理。艺术或其他象征行为的证据则是另一类指标,比如用月相之类的符号记录时间的流逝。许多年以来,这些行为的最早实例都发现于欧洲,最早只能上溯到大约4万年前。根据这些记录,研究者曾得出过这样的结论:我们无与伦比的创造力出现的时间,比我们这个物种的起源要晚很久。

不过近十年来,考古学家已经在南非的一些遗址上找到一些复杂行为的实例,它们的年代都要比欧洲发现的类似行为早很久。比方说,在南非工作的考古学家伊恩·瓦茨(Ian Watts)就在可以上溯到12万年前的一些遗址中,发现了成百上千块加工过和未加工过的赭石。有趣的是,尽管当地盛产各种颜色的矿石,但这些赭石和平纳克尔角的赭石一样,全都是红色的。这一点暗示人类会优先选择红色赭石,可能是因为这种颜色与月经和生育有关。美国亚利桑那州立大学的博士研究生乔斯林·A·贝尔纳切兹(Jocelyn A. Bernatchez)认为,这些赭石中有许多可能原本是黄色的,经过加热后才变成了红色。在平纳克尔角以西大约100千米的布隆伯斯洞穴(Blombos Cave)中,挪威卑尔根大学(University of Bergen)的克里斯托弗·S·亨希尔伍德(Christopher S. Henshilwood)发现了一些经过系统雕刻的赭石、螺壳制成的串珠和精致的骨质工具,所以这些都可以上溯到7.1万年前。这些遗址,还有平纳克尔角的那些遗址,都与现代认知进化较晚的说法矛盾,表明现代人可能从一开始就具备了认知能力。

我们的祖先需要记住干旱环境中多种植物的分布位置和季节变化,还要把积累下来的知识传递给后代或其他部落成员。我推测,为增强这些能力而出现的既残酷又漫长的自然选择,是复杂认知能力进化的驱动力。这些能力还为人类的许多其他进步奠定了基础,比如掌握月相和潮汐的关系,并学会据此安排他们的海岸采集行程。易于收集的贝类和植物地下茎提供了高品质的食物,让人类不再四处流浪,提高了人口出生率,也降低了儿童死亡率。这些变化扩大了人类种群的规模,随着人们尝试着去表达他们的社会身份,同时依赖于各自所掌握的技术,象征行为和技术的复杂程度也得到了促进。这可以解释为什么我们会在PP13B看到如此复杂的行为。

逐海而居

随着气候迅速而剧烈地改变,海平面时升时降,人类也追逐着不断变化的海岸线不停地迁移。

PP13B保存了一份漫长的、不断变化的人类居住记录。这些记录与我们团队获得的当地气候环境变化的细节记录相结合,揭示了我们的祖先在长达数万年的时间里如何利用这个洞穴和这片海岸的全过程。多亏南非海岸外名为“厄加勒斯浅滩”(Agulhas bank)的这片又长又宽且坡度平缓的大陆架,美国佛罗里达大学的埃里克·费希尔(Erich Fisher)建立起了古海岸线随时间变化的模型,展现了这里发生过的迅速而又剧烈的环境变化。在冰期,海平面下降,大陆架有相当大的一部分被暴露出来,平纳克尔角到海边的距离也大幅增加,最远可达95千米。当气候变暖、海平面上升时,海水又会重新覆盖厄加勒斯浅滩,这些洞穴又会再次“回到”海边。

根据石笋中记录的35万年前~5万年前的降雨量和植被类型证据,我们发现,芬堡斯群落很可能随着海水后退而深入到今天被淹没在海面下的大陆架,而后又随海平面升高而退回来。因此,植物地下茎和贝类始终都靠得很近。至于人类,在人口密度较低的时期,他们可以自由选择这片区域中最好的位置,也就是植物地下茎和贝类的交接地带。因此,我认为他们会逐海而居。跟随资源一起迁移,可以解释PP13B洞穴为什么不是始终有人居住。

我们在PP13B的发掘已经接触到了那些跟随变动的海岸线不断迁居的人类,他们很可能就是地球上现存每一个人的祖先。不过,如果我对这些人以及他们与海岸关系的推测是正确的,这个祖先种群最丰富的记录就应该还躺在厄加勒斯浅滩的水面之下。那里被大白鲨和危险的海流守卫着,只能留待不久的将来去发掘。我们可以继续考察现今海岸上的遗址,比如PP13B和我们正在挖掘的另一个代号为PP5-6的遗址,以此检验人类逐海而居的假说。不过,我们还可以研究那些由于大陆架陡峭而始终靠近海岸线的地方——这是我和同事们目前正在着手开展的工作。

遗传、化石和考古记录一致表明,现代人首次大规模长期向非洲以外迁徙发生在大约5万年前。不过,问题仍然存在。比方说,导致这次集体迁徙的事件目前仍然未知。再比方说,我们还弄不清楚第6期冰期结束时,智人在非洲是仅存一个族群,还是存在数个族群但最终仅有一个繁衍出了今天的所有人类。这些未知在可以预见的将来,给我们团队和其他人指明了一个非常清晰且令人兴奋的研究方向:我们的野外考察工作需要锁定以我们祖先在那段冰期可能生活过的非洲其他地区为目标,并拓展我们对于第6期冰期之前稍早时候气候条件的了解。那些早期智人最终走出了避难所,占据了整块非洲大陆,并继续去征服全世界。而我们要做的,就是让他们的故事更加有血有肉。

请 登录 发表评论