自古以来,直觉就告诉我们:要挪动一块石头,一个人必须接触那块石头,或者通过一根棍棒来接触那块石头,又或者发出一道命令,通过空气的震动传到另一个人耳朵里,再由他拿起棍棒来撬动石头。用更概括性的语言来说,物体只能对周边紧紧靠着它的其他物体产生直接作用。如果物体A和B没有紧靠在一起,A对B产生的作用就必然是间接的——这种作用必然通过一连串首尾衔接的事件,以一种连贯不间断的方式跨越AB之间的距离,从A传播到B。

我们总以为,自己可以举出一两个违背这一直觉的特例,比方说拨动一个电闸就能点亮整座城市的街灯,通过收音机可以收听BBC广播等。但每一次刨根问底之后,我们都会发现,这些“特例”其实并没有违背直觉:点亮街灯是因为电子通过电线传播,广播信号则是通过无线电波传送的。在我们的日常经验中,没有任何事情违背这一直觉。

我们把这种直觉称为定域性(locality)。

量子力学已经颠覆了许多直觉,但没有一种比颠覆定域性影响更为深远。对定域性的颠覆,动摇了21世纪物理学的基石——狭义相对论(special relativity)。

异域来客

让我们回到量子力学出现之前,或者说回到自然科学研究刚刚起步那会儿。当时的学者们相信,如果我们能够逐一描述构成这个世界的每一个最小、最基本的物质单元,从理论上讲,我们就能完整描述整个物质世界。把物质单元经历的事件加在一起,应该就能描述这个世界里发生的所有一切。

量子力学却违背了这个“信念”。

粒子集合实际可以测量的物理性质,会根据具体情况的不同,或超越其中单个粒子物理性质的总和,或违背各粒子物理性质之和,或完全跟后者没有任何关系。比方说,量子力学允许我们放置一对粒子,使两者的间距恰好等于2米,而这两个粒子中的任何一个,本身的位置都不确定。更有甚者,量子力学的标准理解方法——也就是上世纪初伟大的丹麦物理学家尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)提出并被学术界奉为圭臬的所谓哥本哈根解释(Copenhagen interpretation)——坚持认为,这种不确定不是因为我们不知道单个粒子的确切位置,而是单个粒子根本不存在所谓的“确切位置”。询问单个粒子的位置,就如同询问5这个数字是否已婚一样,没有任何意义。这不是一个认知问题(我们知道些什么),而是一个存在问题(事实真相是什么)。

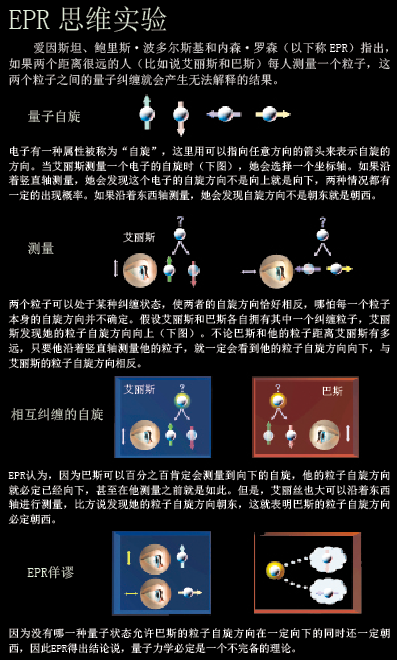

物理学家把粒子间这种形式的关联,称为粒子之间发生了量子力学纠缠(entanglement)。这种相互纠缠的性质不一定非得是位置:两个粒子可以自旋方向恰好相反,但没有哪个粒子的自旋方向是确定的;又或者一堆粒子中恰有一个粒子被激发,但没有哪一个粒子确定就是那个被激发的粒子。不论粒子身处何处,本身是什么粒子,彼此间可能施加了什么作用力,纠缠都可以把它们联系起来——理论上说,分别位于星系两端的一个电子和一个中子都可以完美纠缠在一起。因此,纠缠构成了一种前人根本未曾想过的亲密联系。

量子纠缠是全新的、极富潜力的量子计算和量子密码学(quantum cryptography)的发展基础,前者能够解决某些超出普通计算机处理能力范围的问题,后者则会实现一种足以杜绝窃听的安全通信能力(参见《环球科学》2008年第9期《囚禁离子 实现量子计算》一文)。

不过,量子纠缠似乎还牵涉到一种极其怪异、完全违反直觉的现象。这种现象被称为非定域性(nonlocality),也就是说多个物体在既不相互接触、也不通过一系列实体从这里衔接到那里的情况下,仍有可能彼此施加物理影响。非定域性暗示,一个人在中国挥出一拳,有可能直接打破在美国的另一人的鼻子,而不影响除此之外任何地方的任何其他物体(不带动一个空气分子,不移动任何一根电线中的任何一个电子,也不发出任何一点闪光)。

除了势不可当、与生俱来的不可思议以外,非定域性引起的最大担忧在于,它对我们熟知的狭义相对论构成了严重威胁。过去几年来,这种担忧终于得以步入物理学殿堂,成为严肃思考的课题和学术争论的中心。这样的争论最终可能会瓦解、扭曲、重构、巩固,或者从根本上腐蚀物理学的根基。

修正“真实”

爱因斯坦对量子力学的许多方面都忧心忡忡,对量子力学随机性的担忧(即已被炒滥的“上帝不会掷骰子”)只是其中之一。不过爱因斯坦唯一一次正式发表反对意见,并亲笔撰文大加抨击的,却是量子纠缠的古怪性质。这一抨击的核心观点现在被称为EPR佯谬(参见左侧文字框),是以那篇论文的三位作者——爱因斯坦(Albert Einstein)及同事鲍里斯·波多尔斯基(Boris Podolsky)和内森·罗森(Nathan Rosen)的姓氏首字母缩写命名的。这篇论文发表于1935年,题为《量子力学对物理真实的描述可以认为是完备的吗?》(Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?)。他们经过缜密推理,用一个“否”字回答了自己提出的问题。

他们论证过程的关键一步在于,巧妙运用了量子力学方法(即数学算法)中用来预测实验结果的一条特殊“指令”。假设一个粒子与第二个粒子发生量子纠缠,但就像我们前面提到的那样,没有一个粒子拥有确切位置,然后去测量第一个粒子的位置。很自然,等知道了这次测量的结果,我们就可以改变对第一个粒子的描述,因为现在我们已经知道测量时它出现在哪里。不过,那条“指令”还指示我们可以改变对第二个粒子的描述——而且可以立即改变,不管第二个粒子有多远,也不管这两个粒子之间隔着什么东西。

在量子力学向物理学家提供的世界图景中,纠缠是一个无可争议的事实。但是在爱因斯坦之前,没有人对这一事实可能带来的深远影响进行过深入思考。爱因斯坦发现,量子纠缠中有些东西不止奇怪,而且大有问题,这让他毛骨悚然。确切地说,量子纠缠似乎是非定域的。

在那个时候,还没有人能够欣然接受“世界上存在真正的物理非定域性”这种可能——爱因斯坦接受不了,玻尔也接受不了,其他人就更不用说了。爱因斯坦、波多尔斯基和罗森在他们的论文中理所当然地认为,量子力学表现出来的非定域性必定只是一种表面现象,必然是某种数学计算异常,或者标记方法不当,或者至少是量子力学算法中一个用完即可舍弃的人为辅助项——毫无疑问,应该有人可以不借助任何非定域步骤,“复制”出量子力学对实验结果的预测。

他们还在这篇论文中提出了一个观点,大意就是:如果(像每一个人所假设的那样)世界上不存在真正的物理非定域性,并且量子力学对实验结果的预测正确无误,那么量子力学必定漏掉了真实世界的某些方面没有考虑。这个世界必然存在一部分真相,是量子力学没能涉及的。

玻尔经过彻夜思考,兴奋地写了一封信来反驳EPR的论文。这封信没有针对那篇论文中的具体学术观点进行批驳,反倒用一种含糊其词、甚至近乎玄妙晦涩的文风,对“真实”(reality)一词的使用和“物理真实的要素”如何定义提出了不同观点。他详细阐述了主体与客体之间的区别,阐述了什么条件下提出的问题才有意义,还阐述了人类语言的本质。用玻尔的原话来说,科学需要的是“彻底修正我们对于物理真实的看法”。

玻尔确实有意跟EPR的论文达成一点共识:真正的物理非定域性当然是不可能的。他认为,这种表面上的非定域性恰好提供了又一条理由,证明我们必须抛弃物理学“探究世界本原”这一陈旧过时的志向。在EPR的论文中,这种古老的志向体现得淋漓尽致——爱因斯坦相信,如果量子力学是一个完备的理论,我们就能够从量子力学方程中解读出这个世界的“真实图景”,即每时每刻真正存在于我们面前的所有一切。玻尔却指出,我们观测得到的世界才是“真实”世界,哪怕我们观察世界的时候必须透过一块黑色的玻璃。实际上,玻尔坚持,这种黑暗模糊的视线本身,也跟我们看到的其他东西一样是真实的。

玻尔的信对一个具体明晰的科学问题给出了一个古怪的哲学回应。更为古怪的是,玻尔的回应居然被奉为理论物理学的信条。自此以后,任何人再花时间来探讨这些问题,都被视为离经叛道。物理学界也因此背弃了“探究世界本原”这一古老志向,并在此后相当长的一段时间里,将这些形而上学的问题降格到了类似奇幻文学的地位。(本文中的“形而上学”指的全都是探究世界本原。)

即使在今天,爱因斯坦理论遗产中至关重要的这一部分仍然十分含混。在2007年出版的畅销传记《爱因斯坦:生活与宇宙》(Einstein: His Life and Universe)一书中,作者沃尔特·艾萨克森(Walter Isaacson)只是简单地向读者介绍说,爱因斯坦对量子力学的批评已经得到了解决。然而,事实绝非如此。

卷土重来

才气出众的爱尔兰物理学家约翰·S·贝尔(John S. Bell)在1964年发表了一篇著名的论文,算是对EPR佯谬的首次认真的科学回应(此时EPR论文已经被彻底忽视差不多30年了)。贝尔的研究表明,玻尔错在他觉得自己对量子力学的理解没错,而爱因斯坦则错在他误解了玻尔理解中的错误之处。要想弄清楚他们到底错在哪里,就必须抛弃定域性这个概念。

问题的关键在于:量子力学算法中至少表面上显现出来的非定域性,到底只是个表面现象,还是有着更深层次的内涵。贝尔似乎是第一个对此问题切中要害的人。什么东西可以把真正的物理非定域性跟仅仅是表面现象的非定域性区分开来?他推断说,如果存在任何明确完备的定域算法能够再现量子力学算法对实验结果的预测,那么爱因斯坦和玻尔把非定域性剔除出量子力学,仅仅把它当作是一种特殊形式的人为假象,就应该是没错的。反过来,如果没有任何一种算法能够避开非定域性,那么非定域性就必然是真正的物理现象。接着,贝尔分析了一种特殊的量子纠缠,并得出结论:类似的定域算法在数学上不可能实现。

因此,真实的物理世界确实是非定域的!

这个结论颠覆了一切。爱因斯坦、玻尔和其他所有人总是理所当然地以为,量子力学与定域性原则之间任何真正的互不相容,对前者来说都是坏消息。但是,贝尔现在已经证明,定域性不仅与量子力学抽象的理论工具互不相容,而且与量子力学的某些经验预测相左。法国帕莱索光学研究所的阿兰·阿斯派克特(Alain Aspect)及其同事1981年以来所做的一系列实验也确凿无疑地证明,贝尔的预言是正确的。这些坏消息冲击到的似乎并不是量子力学,而是定域性原则——由此可想而知,它们对狭义相对论也构成了威胁,因为至少从表面上看起来,狭义相对论是建立在定域性假设基础之上的(参见第22页插图)。

物理学界对贝尔这项研究的主要反应是更加困惑,这种局面在许多领域甚至持续至今。贝尔已经证明,任何理论只要有能力再现量子力学对纠缠粒子实验的经验预测,它就必然是一个真正的物理非定域理论——就连量子力学本身也不例外。

但这个信息实际上被忽略了。相反,几乎人人都说贝尔证明的是另一个法则:任何更符合经典形而上学预期的理论[比如所谓的隐变量理论(hidden-variable)、决定论(deterministic)或哲学上的实在论]试图替代正统量子力学对这个世界所作的解释,只要它能再现EPR系统的量子力学预测,就必然是非定域的。好在,人们还没有完全无视贝尔的研究,只不过在阅读的时候戴上了一副厚厚的墨镜。

只有极少数物理学家没有被这样的误解误导,而是抓住了贝尔证明和阿斯派克特实验的核心:世界本身已被证明是非定域的。不过即使是这些人,几乎也普遍相信这种非定域性没有对狭义相对论构成特别的威胁。

这种“信仰”源自于这样一个想法:狭义相对论与“信息传递不可能超过光速”是密不可分的。毕竟,如果狭义相对论正确,人们就可以认为,任何信息的物质载体都不可能从静止加速到超光速。人们还可以认为,在某些时钟看来,超光速传递的信息会在信息发出之前就抵达目的地,跟时间旅行有关的所有悖论都有可能随之而来。

早在1932年,才华横溢的匈牙利数学家约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)就证明,量子力学的非定域性不可能成为一种瞬间信息传递机制。在随后的几十年里,几乎整个理论物理学界都将冯·诺依曼的证明当成是量子力学非定域性和狭义相对论能够完美共存的保证。

抽丝剥茧

在贝尔的论文发表之后,物理学界又花了整整30年时间,才开始勇敢地直面这些问题。1994年,美国罗格斯大学(Rutgers University)的蒂姆·莫德林(Tim Maudlin)在一本名为《非定域体验的多样性》 (Varieties of Nonlocal Experience)的专著中,首次对量子非定域性和相对论展开了明晰、连贯、逻辑上无懈可击、态度上毫不妥协的坦诚探讨。他的著作突出强调了一点:非定域性与狭义相对论是否相容的问题,并不像我们过去相信的那样等同于信息能不能瞬时传递,而是要复杂微妙得多。

莫德林的研究是在学术圈发生新的深刻变化的背景下出现的。玻尔的哲学信念在于,亚原子世界根本不可能用古典哲学意义上的实在论来解释,但自20世纪80年代初以来,这一信念在各个领域的影响力开始明显减弱。当时,许多颇有希望的具体科学提议似乎能够很好地描述亚原子世界,至少在忽略狭义相对论效应的亚原子世界里表现良好。比如英国人戴维·玻姆(David Bohm)在20世纪50年代初提出的玻姆力学(Bohmian mechanics,这个理论给贝尔的研究开启了灵感,却被其他大多数人忽略),还有意大利人贾恩卡洛·吉拉尔迪(GianCarlo Ghirardi)、阿尔贝托·里米尼(Alberto Rimini)和图利奥·韦伯(Tullio Weber)提出的GRW模型。物理学的古老志向就是要为形而上学提供指导,直截了当地告诉我们世界本原是什么——这一志向在被人忽视50多年之后,开始慢慢地苏醒了。

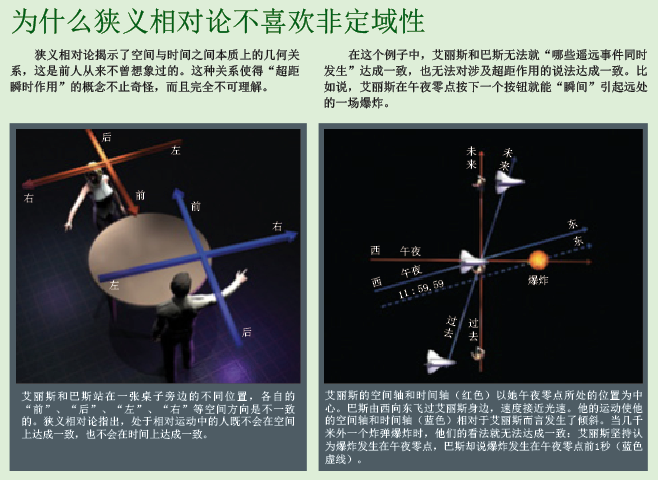

莫德林的著作集中讨论了三个重点。首先,狭义相对论对时间和空间的几何结构提出了一种论断。质量、能量、信息或因果作用的传递不可能超过光速——这些要求中的任何一条,本身都无法间接确保狭义相对论对时空几何的论断是正确的。因此,冯·诺依曼有关信息传输的证明,本身并不能保证量子力学非定域性和狭义相对论能够和平共存。

其次,狭义相对论实质上与许多超光速传递质量、能量、信息或因果作用的假设机制完全相容。比如20世纪60年代,美国哥伦比亚大学的杰拉尔德·范伯格(Gerald Feinberg)就提出过一种自洽而且完全符合狭义相对论的理论。该理论假设存在一种被称为“快子”(tachyon)的粒子,它们的速度理论上不可能低于光速。莫德林还提出过一些其他的例子。

可见,量子力学非定域性的存在,本身并不意味着量子力学无法与狭义相对论共存。因此,两者共存或许仍有希望。

不过,正如莫德林强调的第三点所说,我们在量子力学中遇到的种种特殊超距作用,与范伯格的快子和莫德林提出的其他例子完全不属于同一类型。前面直接或间接提到过的所有符合相对论的粒子间相互作用,都跟粒子的空间分布及粒子本身的物理属性有关;而量子力学中粒子间发生非定域影响的方式却极不寻常——既与粒子的空间分布无关,也和粒子本身的物理属性无关,只跟这些粒子之间是否发生量子力学纠缠有关。

人们在量子力学中遇到的这种非定域性,似乎要求一种绝对的同时性,这给狭义相对论提出了一个非常真实而且极为不利的威胁。

这才是量子力学与狭义相对论的矛盾所在!

希望何在?

近几年来,围绕这一话题的学术讨论得出了两个最新结果。有趣的是,这两个结果恰好南辕北辙:其中一个提出了一种方法,有可能让量子力学非定域性与狭义相对论和平共存;另一个却证明,量子力学与狭义相对论的结合,会给我们对这个世界最深层次的直觉认识带来更严重的冲击。

第一个结果,是现在任职于美国罗格斯大学的德国青年数学家罗德里希·图穆尔卡(Roderich Tumulka)在2006年发表的一篇令人称奇的论文中得出的。图穆尔卡对GRW理论做了一些巧妙的改动,并且证明改动后的理论可以再现量子力学对纠缠粒子对所作的所有经验预测(“原装”的GRW理论提出了一种符合哲学现实论的方法,能够在许多情况下再现量子力学预测)。这种改动是非定域的,但它与狭义相对论的时空几何完全相符。

这项研究工作才刚刚起步,甚至还没有人能够写出一个符合图穆尔卡理论要求的公式,来描述相互吸引或者相互排斥的粒子。另外,他的理论给自然基本法则引入了一类全新的非定域性——这种非定域性不仅存在于空间,而且存在于时间之中!要用他的理论来确定接下来可能发生什么事情,我们不仅需要了解整个世界此时此刻所处的完整物理状态(这是所有物理理论一贯的要求),而且还要知道过去的某些特定事实。尽管诸如此类的特性令人担忧,但图穆尔卡的理论确实减少了一些让莫德林担心量子力学非定域性无法与狭义相对论和平共存的理由。

最近得出的另一个结果,则是本文作者艾伯特发现的。这个结果证明,如果量子力学能够与狭义相对论结合,我们就必须放弃另一个与生俱来的信念——世间万物原则上都可以通过一种叙述或者讲故事的方式来描述。这个信念用更准确的术语来表述就是:所有的一切都可以用一个无限命题集(infinite set of propositions)来描述,其命题内容是“t1时刻这个世界的精确物理状态”、“t2时刻这个世界的精确物理状态”,以此类推。但是,量子力学的纠缠现象和狭义相对论的时空几何如果同时成立,就意味着这个世界有物理学意义的历史要比那个无限命题集丰富多彩无穷多倍。

问题在于,狭义相对论中的时间和空间往往不那么泾渭分明,两者可以通过某种方式相互转化。于是,不同物理系统之间出现的量子力学纠缠经过如此转化之后,就会变成不同时间的物理状态之间发生的一种“纠缠”——换句话说,这个世界有物理学意义的历史,会根据具体情况的不同,或越超各个不同时刻物理状态的总和,或违背各时刻物理状态之和,或完全跟后者没有任何关系。

这个结果,与量子力学的大多数理论结果一样,涉及操纵和分析波函数(wave function)。这个概念是80年前埃尔温·薛定谔(Erwin Schrodinger)引入量子力学用来描述量子态的数学实体。正是从波函数出发,物理学家推导出了粒子发生纠缠,或者拥有不确定的位置,或者处在其他状态的可能性(实际上是必要性)。也正是波函数,处在了量子力学非定域效应相关谜题的中心。

但是,波函数到底是什么?对于这个问题,从事物理学基础研究的科学家正讨论得热火朝天。波函数是实实在在的物体,还是类似于运动规律、粒子内存性质,或者空间各点关系的某种东西?又或者它只是我们目前掌握的有关粒子的信息?或者其他什么东西?

只有在一个令人难以置信的高维空间,也就是所谓的位形空间(configuration space)中,量子力学波函数才能用数学方法加以描述。如果像一些人主张的那样,波函数必须被当成是实实在在的物体,我们就必须严肃认真地考虑这样一个想法:这个世界的历史并不是在我们日常生活所熟知的三维空间或者狭义相对论的四维时空中演绎的,而是在这个巨大又陌生的位形空间中铺排展开的——三维空间只是从位形空间中不知何故涌现出来的假象。我们在三维空间获得的定域性直觉,也必须被理解为是同时涌现出来的某种假象。量子物理学的非定域性或许给我们打开了一扇窗口,让我们得以窥探更深层次的“真实”。

狭义相对论问世至今刚刚走过百年历程,突然之间又成了一个完全没有定论而且正在快速发展的热门课题。这种情况之所以出现,是因为物理学家和哲学家终于要把长期被人忽视却远远没有尘埃落定的爱因斯坦量子力学之争继续下去了。极具讽刺意味的是,这场争论进一步证明了爱因斯坦的伟大天才——这位声望已不如从前的物理学大师,也许在我们都认为他正确的地方恰恰错了,而在我们都认为他错误的地方又恰恰对了。事实上,我们观察这个宇宙时透过的那块玻璃,或许并不像我们一直认为的那样黑暗。

请 登录 发表评论