美国得克萨斯州一个图书馆的书架上,静静地躺着一本绿色小册子。这是一本出版于150年前的书,今天已被公认为有史以来最重要的科学著作之一。当它首次印刷出版时,谁也没有预想到它会在未来取得如此巨大的成就——这就是《物种起源》(On the Origin of Species)。当达尔文完成这本新书的校样时,他拟了一份样书发送名单,名单上人不多,但都是相关研究领域举足轻重的科学家。然后,他焦急地等待着反馈意见。

美国得克萨斯大学奥斯汀分校就保存着一本样书,那是达尔文在1859年送给当时英国最著名的科学家约翰·赫歇耳爵士(Sir John Herschel)的。这本绿色的小书上,赫歇耳的批注随处可见,扉页上更是留有达尔文的赠书题字。赫歇耳是达尔文崇拜的一位科学家,达尔文也正是拜读了赫歇耳的自然哲学专著之后,立志要成为一名科学家的。19世纪30年代,赫歇耳曾将物种起源称为 “谜中谜”,并认为物种可能是在自然变化过程中形成的。达尔文在《物种起源》第一段就引用了赫歇耳的话,并在书中向赫歇耳及全世界抛出了对“谜中谜” 的独创性解答。

达尔文的理论言简意赅。他提出,地球上所有生物都由一种或几种原始形式转变而来。但他并没有对生命的最初起源作出任何臆测。达尔文只是表示,生命一旦产生,生物就会在完全自然的情况下,慢慢地发生改变,衍生出各种不同生物,而且这些物种间的差异还将传给下一代。在这个过程中,如果一些个体产生了有利于自身生存的变异,它们就会比那些不具备有利变异的个体生存能力更强,从而繁殖更多后代。这样一来,有益的性状就不可避免地通过“自然选择”,随着时间慢慢累积起来。为了使读者信服自发突变和差异生殖的累积效力,达尔文驯化了植物、鸽子和狗:经过短短几个世纪人工选择性育种,它们在体型上都发生了巨大变异。

很快,达尔文的科学同仁就意识到了这一论证的影响力。托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)在读完达尔文的新书样本之后感叹:“我为何这般愚蠢,竟然想不到这一点?”达尔文曾表示“赫歇耳的意见比其他人的都重要”,但不幸的是,赫歇耳对他的新书的评价远不如其他人。赫歇耳不相信简单随机变异能够产生有用的新性状和物种,他认为达尔文不过是在胡说八道。从赫歇耳在他那本《物种起源》上所做的批注,我们不难看出,他的矛头主要指向 “有利的变异是任何进化的基础”这一论述。实际上,达尔文并不知道这些变异性状的来源,而赫歇耳则认为如果达尔文不能解释产生变异的根源,那他的理论就不足以解释物种起源。

达尔文理论发表之后的150年间,在基因和基因组研究中取得的显著进展,让人们找到了性状遗传与进化这一关键问题的答案。今天,那些追随达尔文脚步继续进化生物学研究的学者们,至少已经知道我们周围的动植物具有多样性的分子基础。正如达尔文理论本身一样,变异的成因往往十分简单,但影响却十分深远。非常凑巧,在达尔文的著作发表之后,几乎每隔50年就会出现一些新的重要认识,逐渐加深了人们对进化论的理解。

揭示基因变异之谜

达尔文不仅无法找出变异之源,也没有解释这些新性状如何传给下一代。他相信融合遗传学说(blending inheritance),即子代将综合亲代的特征,呈现介于两个亲本之间的性状。但即便是达尔文自己,也意识到这种理论是有问题的,因为如果性状真的会融合,那么随着具有稀有新性状的个体与其他大部分不具有该性状的个体杂交,这些性状将一代一代逐步消减。

1900年,人们重新认识了孟德尔 (Gregor Mendel)于19世纪五六十年代所进行的豌豆杂交试验,对于融合遗传学说的困惑就此消除。在这位奥地利(孟德尔的出生地现归属捷克)修道士的花园中,不同豌豆植株形态有明显差异,茎有高有矮,种子也有的光滑有的褶皱。当把两种具有相反性状的纯种豌豆植株进行杂交时,子代往往会表现出与其中一个亲本相同的性状。如果让这些子代植株继续杂交,那么两个亲本的性状又都会重新完整地出现,这证实遗传信息并不会在传递过程中融合消减。人们以前认为遗传变异是暂时性的,并且是可融合的,孟德尔的试验结果改变了这一看法——事实上,遗传变异是由亲代传给子代的可分离性状,还可以存在于子代中却不显现。

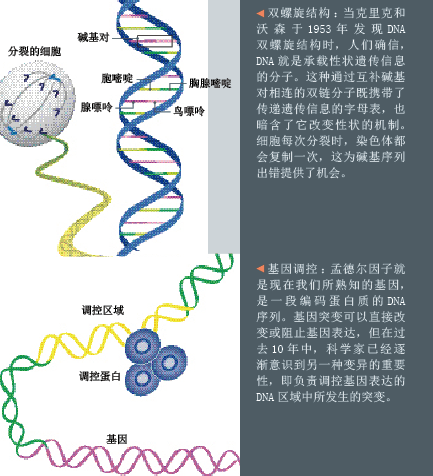

有趣的是,此后不久,人们就发现了细胞核中染色体的行为模式与孟德尔“遗传因子”(genetic factors)的遗传模式一致。在《物种起源》发表50周年时,虽然产生变异的真正原因仍然未知,但人们已经意识到遗传信息以一种物质实体的形式存在,在细胞核中呈现为线状的染色体;到了这本书发表100周年时,染色体中的酸性聚合物大分子(即DNA)被确定为染色体中遗传信息的载体;1953年,沃森(James Watson)和克里克(Francis Crick)提出了DNA分子的双螺旋结构,这对我们从物理学角度来认识遗传和变异,起到了巨大的启示作用。

DNA是一种长长的双链螺旋分子,主链是糖与磷酸形成的聚合物。两条链通过四种碱基互补配对接合在一起。这四种碱基分别是腺嘌呤(adenine,A)、胞嘧啶(cytosine,C)、鸟嘌呤(guanine,G)以及胸腺嘧啶(thymine,T),它们是遗传语言的构成基础。就像英文字母表中的26个字母一样,这4种碱基就好似DNA字母表中的化学字母,它们在DNA链中以一定的序列出现,代表了亲代传给子代的遗传指令。

DNA的双螺旋结构也为遗传信息提供了一种显而易见的复制机制。C与G配对,A与T配对,将DNA分子的两条链接合在一起,它们之间的亲和性则取决于其中相应互补化学基团的大小、形状及接合性质。因此,当DNA双螺旋结构中的两条链分离时,每条链中的序列就可以作为模板重建另一条互补链。

根据沃森和克里克提出的DNA结构,我们马上就会想到一种可能产生自发变异的物理基础。在细胞分裂之前,DNA复制过程中所发生的物理损伤或错误,都可能会改变正常的序列。基因突变可以有很多不同形式:多聚体中特定位置的单碱基置换、部分序列缺失、多余碱基重复或插入,或者现有序列倒置和移位。DNA双螺旋结构刚提出的时候,这些变化还只是理论上的假设。然而,在达尔文著作发表的150周年临近之际,依赖大规模DNA测序技术,人们已经能够解码整个基因组,并以前所未有的精度,对其中的基因变异(即达尔文理论中进化过程的物质基础)进行研究。

通过对多种生物及其后代进行基因测序,寻找DNA在遗传过程中产生的自发变异,科学家已经证实基因突变其实非常频繁(当然,只有生殖细胞中的基因突变才会传给下一代,所以我们可以凭借这一点来检测可遗传的基因突变)。在不同物种中,发生基因突变的概率是有差别的,但是一般来讲,在每一代中,一个核苷酸出现单碱基置换的几率平均为一亿分之一。这个概率听起来好像很低,但许多动植物都具有极其庞大的基因组。对于一个多细胞动物来说,基因组中通常含有10亿甚至100亿对碱基,因此,每次遗传信息传给下一代时,某些自发的单碱基变化就可能发生。

由于DNA中各种碱基化学稳定性及结构性质不同,所以某些特定碱基置换的发生几率会较高。另外,某些较长DNA序列发生变异的频率,可能会比单碱基置换频率平均值更高。如果一段DNA中含有8个或以上连续相同的碱基,即所谓的同聚体(homopolymer),就非常容易在DNA复制过程中发生错误。一些被称为“微卫星”的DNA区域(其中含有双核苷酸、三核苷酸或多核苷酸的重复序列),也很容易出现复制错误。

正是基因组中的自发变异日积月累造就了生物多样性,即使对包括我们人类在内的单个物种来讲也是这样。2003年,科学家完成了人类基因组30亿对碱基的测序,堪称这一领域里程碑式的成果。4年之后,对沃森个人的基因组测序也基本完成,从而使我们能够将他的基因组与此前完成的人类基因组序列,以及美国塞莱拉公司(Celera)创始人克雷格·文特尔(Craig Venter)完成测序的另一个公开个人基因组序列进行比较。通过比对这三个人类基因组序列,我们获得了许多有趣的启示。

第一,与参考基因组相比,两个个人基因组都有约330万个单碱基对存在差异,也就是说每1,000个碱基对中就有一个发生变异。虽然一大段DNA序列或整个基因缺失与插入的发生几率(几百万分之一)远低于单碱基变异的发生几率(几十万分之一),但它却是造成基因组之间碱基总数差异的主要原因,多达1,500万个碱基对会受影响;第二,科学家还发现,许多完整的基因组区域在不同个体中的拷贝数量上也存在差异,他们以前一直低估了由此反映出的基因组结构性变异,直到最近才开始研究它们的意义;最后,人类个体基因组之间的序列差异,要么改变了蛋白质编码或基因调控信息,要么影响了23,000个人类基因中很大一部分基因的拷贝数量,从而为人类个体之间多种性状差异提供了充足的基因变异来源。

性状的分子基础

只有当关于变异如何产生以及为什么会出现的问题得到解答之后,赫歇耳才可能接受达尔文的理论,即自然选择作用于这些性状,从而通过完全自然的过程产生新生命形式。现在,科学家已经知道DNA分子中的自发改变就是生物变异的原因,但如果要研究这些基因突变如何导致性状差异就非常复杂了。为了弄清这个问题,就需要进入一个远远超出进化研究范围的新领域。

生物学家经常将动植物经典的形态学和生理学特征,与DNA双螺旋中的原子联系起来。他们知道孟德尔的豌豆之所以有长茎短茎之分,是因为在编码赤霉素氧化酶的基因中,有一个鸟嘌呤被腺嘌呤所取代。在这种基因所谓的短茎变异体中,赤霉素氧化酶的一个氨基酸发生了改变,降低了这种酶的活性,导致豌豆植株茎干中促生长激素的合成减少了95%。

孟德尔研究的皱褶种皮性状,则是由于一种编码淀粉相关酶的基因中被插入了一段具有800个碱基对的序列。由于这段序列干扰了酶的生成,植株中淀粉合成减少,糖分和水分的含量发生改变,最终形成了糖分较高但种皮皱褶的种子。这段插入序列还多次出现在豌豆基因组的其他区域,并且具备所有转座子(transposable element) 的特征 (转座子是指一段能在基因组中移位的DNA序列)。基因组中的这种“跳跃”因子也许正是新基因变异产生的另一种普遍来源,它们要么可以阻碍某种基因的表达,要么通过产生新的调控序列来改变基因活动模式。

进化生物学家对生物变异本质归纳出几条理论,其中一条就是无法仅通过观察一种性状来确定产生该变异体的遗传基础。例如,达尔文详细地记录了鸽子、狗和其他家养动物存在的巨大形态差异。现在我们知道,家养动物中许多有趣性状都是多种不同类型DNA序列变化造成的。

拉布拉多猎犬(Labrador retriever)有黑色和黄色之分,之所以有这样的差别,是因为黄色拉布拉多猎犬体内某个碱基的改变导致色素细胞中的一种信号受体失去了活性;对惠比特犬(whippet dog)而言,单一碱基改变也可以阻止一种通常抑制肌肉生长的信号,从而使它肌肉发达,跑得更快;相比之下,罗得西亚脊背犬(Rhodesian ridgeback dog)腹部具有奇特的条纹,这是因为一个包含三种成纤维细胞生长因子基因的区域(133,000个碱基对)出现重复,导致生长因子的数量增加了。

个体间产生细小差别,但无法形成较大的结构差异。然而,细小差别却可以通过不断积累,最终形成大的差异。某些基因能够在胚胎发育过程中对细胞增殖与分化产生重大影响,这些调控基因的变化能够导致个体大小、形状甚至身体部位数目等发生巨大改变。在进化生物学中,有一个叫做进化发育生物学(evo-devo)的分支学科,主要研究关键发育基因的变异造成的影响,以及它们在进化过程中的作用。

现代玉蜀黍的进化过程为我们展示了上述基因的强大影响力。玉蜀黍的祖先是中美洲一种叫做类蜀黍(teosinte)的野生杂草,它的外观与玉蜀黍完全不同。导致玉蜀黍与类蜀黍之间许多主要差异的基因,已被锁定在几个关键的染色体区域内。类蜀黍的植株呈杂草状,而玉蜀黍的植株则有一根主茎,这是因为一种在植株茎干发育过程中控制细胞分裂模式的基因的调控区域发生了突变。类蜀黍种子原本带有坚硬矿物化外壳,但由于一种决定种子发育的基因发生突变,玉蜀黍种子的外壳变得柔软。当然,古时候中美洲农夫在将类蜀黍培育成玉蜀黍的过程中,并不知道任何有关DNA、遗传学或者发育学的知识。他们把具备优良属性的植株进行杂交,无意中筛选出重要发育调控基因的自发突变体,从而通过相对较少的步骤,使杂草最终变成另一种形态完全不同的农作物。

类似突变导致形态进化的例子,也发生在完全野生的棘鱼(stickleback fish)种群中。一万年前,在上一个冰川期结束后,许多海洋鱼类迁徙到了北美洲、欧洲及亚洲新形成的湖泊、溪流中。这些种群大约经历了一万代,逐渐适应了淡水环境中新的食物来源、新的捕食者以及新的水体颜色、温度和盐分浓度。现在,许多淡水棘鱼品种间结构差异巨大,骨板数量及大小相差可达30倍,它们有的具备完整的鱼鳍,有些则没有,此外下颌骨、体型、牙齿结构、防卫棘刺和体色也不尽相同——这甚至远远超过了不同鱼类之间的差异。

最新的遗传学研究显示,就像玉蜀黍一样,这些产生明显形态改变的基因突变,也被锁定在一些重要的染色体区域内。这些区域内的关键基因正是编码重要发育调控因子的基因。它们包括:控制多种表面结构形成的信号分子、激活涉及肢体发育基因的分子,以及一种在胚胎发育期间控制前体细胞迁移和增殖的分泌性干细胞因子。

很明显,进化使棘鱼拥有多种新形态,这跟多种基因相关,但一些特定发育调控因子的突变体,却独立地重复出现于不同种群中。因此,这些鱼类对于各自生存环境的适应,有力地证明了随机变异能够使生物产生巨大差异,而且如果这些变异有利的话,自然选择会一而再、再而三地保留它们。

偶然的原子汇集

回顾人类的进化历程,能够找到更多在相对较近的时间内自然选择带来变异的例子。人类在不同的环境中,会进化出不同的肤色。生活在高纬度的人肤色较浅,最近研究认为这是多种遗传变异综合作用的结果,其中就包括在色素细胞中,一种信号受体以及转运蛋白的编码基因中所发生的单碱基突变。调控新生色素细胞迁移、增殖和存活的DNA变异也可能是浅肤色的成因之一。

上述色素基因两端的DNA区域,通常较少发生变异,表明浅肤色变异原本很稀少,而且可能起源于一小部分人。当古人类迁入高纬度寒冷的环境时,由于浅肤色更有利于在有限的阳光下合成维生素D,这些变异发生的几率就迅速增加了。

类似地,科学家还发现在控制乳糖(lactose,乳汁中的主要糖分)消化能力的基因中,也具有很明显的自然选择痕迹。人类属于哺乳动物,能够哺育幼仔,人的肠道中能产生一种酶,将乳糖分解成结构较简单的葡萄糖和半乳糖。与其他哺乳动物相比,人类还有一个特别之处,那就是在幼年之后还可以继续将其他动物的乳汁作为重要营养源。欧洲、非洲以及中东地区一些远古文明都开创性地将牛、羊和骆驼乳汁作为食物。

对大部分人类和大多数哺乳动物而言,肠道乳糖酶只在哺乳期具有活性,只有相关基因发生某种突变,成年动物才可以消化乳汁。然而,在具有悠久乳畜牧业历史的人群中,一种基因变异使得乳糖酶在成年后能够继续保持活性。科学家已经发现,这种遗传变异与该基因调控序列中的单碱基变异有关,但是不同的乳糖耐受人群,在该DNA区域具有不同的突变。这个例子很好地证明了,通过影响一个基因的独立变异,可以重复进化出相似的性状。

人类在营养相关方面不断适应的另一个例子,则跟某个完整基因拷贝数量的增加有关。在黑猩猩的基因组中,唾液淀粉酶(用于分解食物中的淀粉)的基因拷贝只有一份,但人类该基因的拷贝数却有很大差异。这种基因在有些个体的一条染色体中就可重复出现10次之多。如果一个人群的主食为米饭等淀粉含量高的食物,那么与其他依赖狩猎和捕鱼的人群相比,他们的淀粉酶基因平均拷贝数就会较高,唾液中的淀粉酶水平也会较高。

过去的一万年间,乳畜牧业和农业都发展了起来。短短一万年只相当于大约400代人的时间,但营养来源的改变已使人类出现了新的基因变异,并累积起来。

赫歇耳之所以固执地反对达尔文,是因为他认为简单的随机变异绝对无法产生有用的新性状。他发表了很多言论,主张这些特征的出现总是需要“思想、计划以及设计,而不是由原子的偶然汇集或随机产生”。赫歇耳在1859年指出,变异的成因是一个未解之谜,这没有错。但经过150年的研究,我们已经可以随时分类记录一个复杂基因组在遗传过程中的多种自发性DNA变异。

只有极少数变异有机会改善原来的遗传信息以及相对应的性状,而不是损害它们。但是,高糖分的豌豆、发达的肌肉、更强的奔跑能力或对新食物消化能力的提高 ,这些都源于豌豆、狗和人类DNA序列中原子的重新组合。因此,“原子的偶然汇集”能够产生有趣的新性状,这一点确信无疑。而且,生物体这种固有的可变性,继续为进化提供着充足的原料。借用 《物种起源》的结束语——“最美丽最曼妙的生命形式是由进化产生,而且它们仍在不断进化之中”。

请 登录 发表评论