要是人生而不自由,我们怎能要求人为自己的行为负责?

蝴蝶效应

撰文 王道还

美国芝加哥,1924年5月21日,星期三,下午五点过。

14岁的鲍比走出学校篮球场,在回家路上,给网球球友理查德叫住了。理查德坐在内森租来的车里,他先介绍两人认识,再邀请鲍比上车,说是要请教球拍的事。结果,理查德在车里将鲍比刺死,两人将尸体运到芝加哥南郊的一片沼泽地,剥光鲍比衣服,浇上盐酸,丢入一个水泥排水涵洞。

当晚,内森以化名打电话给鲍比的母亲,说鲍比已遭绑架,人没事,第二天就会将赎人指示送到。第二天早上,信送到了,要求鲍比的父母准备一万元小额旧钞,静候下午的指示。下午三点,鲍比的父亲接到电话,要他到门口坐上内森为他叫来的出租车。他还没走出家门,又有一通电话打了进来。这次是他的连襟,他看见鲍比的尸体了。

这时谁都没想到,这个案子后来会演变成轰动一时的“(内森)利奥波德-(理查德)罗卜谋杀案”(The Leopold-Loeb case)。因为无论理查德、内森还是鲍比,都是“金童”,出身于芝加哥南郊富裕的犹太小区。理查德18岁、内森19岁,都是芝加哥大学的研究生。他们挑选鲍比,纯属临时起意,可是他们的确有预谋——想干一票“完美犯罪”。

理查德正在研究历史。他是美国密西根大学有史以来年纪最轻的毕业生,英俊、嗜读侦探小说,对“完美犯罪”的点子极为着迷。

内森念的是法律。他有语言天赋,学过15种外语,至少能流利地说5种,暑假将与家人到欧洲旅行,回来就要进哈佛大学法学院了。不过,内森最感兴趣的是哲学、鸟类学,还在美国鸟类学会年会宣读过报告。

理查德与内森两家聘请了当时名满全美的戴洛(Clarence Darrow)担任辩护律师。论告的伊利诺伊州检察官也不是省油的灯,他坚称,即使凶手都不满20岁,还是应处极刑。因此,1924年7月23日开庭当天,万众瞩目,号称美国的“世纪审判”。

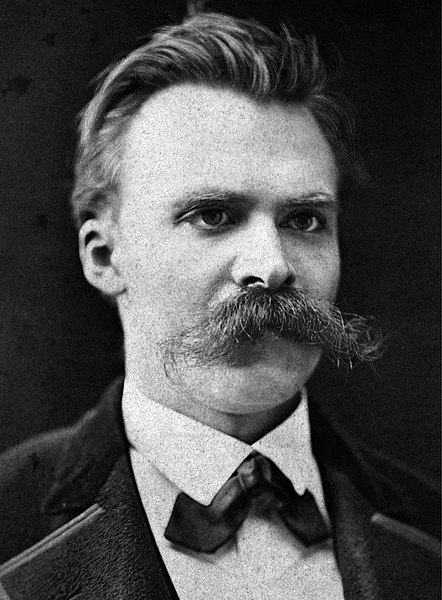

让人惊讶的是,在控方与辩方的攻防中,最常出现的一个名字,竟然是哲学家尼采。原来内森对尼采的著作极为倾倒,将理查德看作尼采期待的“超人”。控方指出被告的冷血行径,就是尼采超人哲学的逻辑结果。

其实,早在尼采过世后第二年,德国的莫比乌斯医师(Paul Julius Mobius)就为他做了“病理传记”诊断,提醒读者“小心了,因为这个人的脑子有病”。他的意思是尼采得了梅毒,而且1881年尼采获得灵感写作《查拉图斯特拉如是说》的时候,正是梅毒发展到第三期的征兆。证据呢?据说梅毒发展到第三期的病人,由于病菌入侵大脑,刚开始有些人会感到灵感泉涌、酣畅淋漓(有人怀疑一些文化名流的最佳创作,都是那种灵感推波助澜的产物)。

莫比乌斯最熟练的本事就是证明历史上的名人其实都是“疯子”。他的信条是:(本事)越出众,(脑子)病越重。但是他知道,尼采这个“病例”有个他的理论难以照应的地方:梅毒第三期的病人,没有一个能活19年的,九成以上5年都撑不过。在19世纪的医学文献中,活得最久的一位,是14年。

戴洛对尼采并不陌生。19世纪末,他在芝加哥知识圈中是个名人,常在家里举行雅集,“客人坐卧在东方地毯上,听他朗诵尼采、托尔斯泰、伏尔泰的作品。他朗诵苏格兰民族诗人彭斯的诗、高唱惠特曼动人的圣歌,都泪流双颊。”

为什么戴洛不会杀人,而理查德与内森杀了鲍比?

戴洛并没有标榜自己的道德意识,他的辩词源自一种宿命观,与最近风行的一个概念——蝴蝶效应——相似得出奇。戴洛明白地指出:

理查德与内森的作为不为钱,不为仇,不为恨。他们杀鲍比就像杀一只蜘蛛或苍蝇,只是为了体验杀人。他们杀人,因为他们的人生很独特。因为在打造一个男孩或是男人的无限过程中,在某个地方,有某个东西出了差错,于是就出现了一些不幸的人,像坐在这里的他们,受大众憎恨、鄙视,被当成非我族类,并叫嚣着要他们偿命。

法官大人,我知道,这个宇宙中,生命的每一个原子都绑在一起。我知道,向海里丢一粒石子,每一滴海水都会受到扰动。我知道,每一个生命都与其他生命纠结缠绕,剪不断、理还乱。我知道,任何一种影响,都直接或间接引起每一个生物的反应,无论是有意识地还是无意识地,没有人能确定细节。我知道,所有生命都是一系列无限的机运,结果有时是这、有时是那。我智能有限,无法搞清楚为什么结果有时是这、有时是那,其他人也不可能搞清楚……

为什么鲍比的性命会与尼采纠缠在一起,难以挣脱,而尼采是个30年前就死在德国的疯子?我不知道。

我只知道,这是事实。

戴洛的意思是,要是人生而不自由,我们怎能要求人为自己的行为负责?在他的宇宙里,“完美犯罪”是没有意义的概念,即使真的发生,也不见得与罪犯的智慧或谋划有关,至于“天网恢恢”,就更无意义了。

谁能忍受缺了“天网恢恢”的世界呢?或许,当年女娲就是这么想的。

请 登录 发表评论