让业余观鸟爱好者参与鸟类研究的一场小规模实践,不仅使研究数据出现井喷式增长,

并有可能打破科学研究的陈规旧例。

撰文:希拉里·罗斯纳(Hillary Rosner) 翻译:王栋

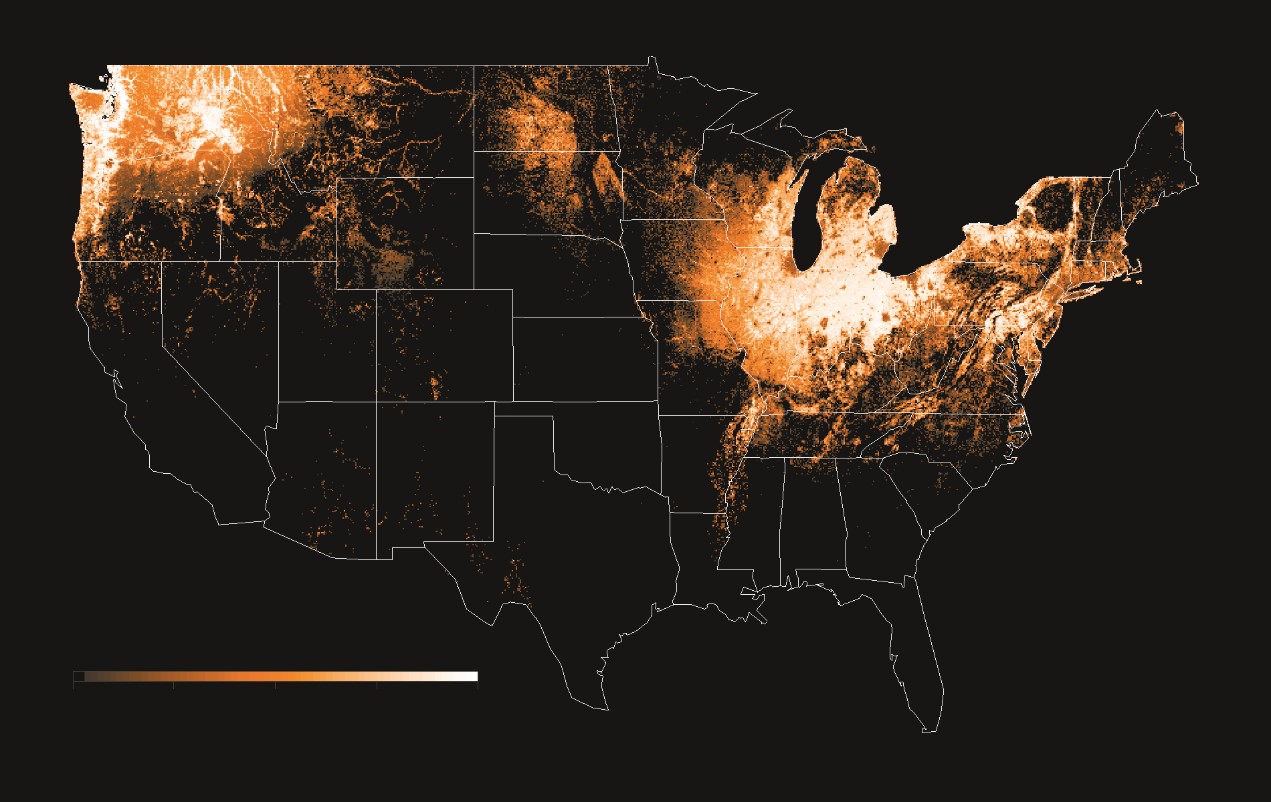

当然,窗外的此番场景其实就是他们的研究对象。凯林在笔记本电脑上打开了一幅动画地图,这是一幅在黑色背景上由白线勾勒出的美国地图,下方的一个柱状条表示时间进程,尺度为一年。一开始,地图上一片漆黑,什么都没有。到了4月前后,一片橙色突然在加利福尼亚州南部地区迸发出来,并像火焰一样向北向东扩散,直到占美国三分之一面积的西部地区都闪烁着橙色或白色的光芒;接着,趋势反转,色彩自北向南逐渐消失,直到11月,整个地图再次变暗——我们刚刚见证了西裸鼻雀(western tanager)一年之中的迁徙情况。

作为已经有着10年历史的公民科学(citizen science)项目,eBird产生的数据,已用来绘制了300多种鸟类的迁徙地图。这个项目的负责人正是凯林,他也是康奈尔大学鸟类学实验室的信息科学主管。在最近一个月里,就有约11,000位观鸟爱好者上传了300多万次目击记录到eBird的数据库中——目前,eBird已经有了总计约90 000人提供的超过1.1亿次目击记录,每年目击记录数量的增长幅度约为40%。

观鸟爱好者们以其强迫症患者般的投入,和对观察记录的一丝不苟而闻名。然而直到最近,对这些观察记录的分享交流还只是零星的自发进行,与科学家的研究工作也几乎没有交集。不过这种情况正在改变,而凯林及其同事正是逐渐形成的公民科学领域的先行者。以无线网络和智能手机为代表的高新技术和数据处理能力的发展,已经为科学研究的方式带来了革命性变化,让科研能充分利用普通公众提供的数据,而业余爱好者也在摩拳擦掌,希望在真正的科学研究领域里一展身手。

鸟类学家并不是唯一的受益者。随着新技术的不断涌现,来自生态学、人类学、公共健康学等不同领域的科学家,也已开始建立并利用与普通大众之间的广泛联系了——不论大众仅是因为兴趣,还是为了得到一些酬劳而参与这些研究的。例如,仅仅是来自eBird的数据,就对气候科学、人工智能等众多研究领域有帮助。到目前为止,“公民科学家”曾发现了未知的星系,确定了很难确定的蛋白质结构,还帮助土地管理机构收集了众多必需证据,用来设法保护森林和河流流域。eBird或许是最著名的公民科学探索项目,它取得的成果显示,公众的参与对某一研究领域可以是多么重要。

不仅如此,随着参与的民众越来越多,公民科学或许能进一步扩展,显著改变科学家和公众看待科学事业的方式。参与式科学的时代正在到来,而现在恰恰是我们的社会最需要它的时候。因为我们需要面对越来越多的复杂问题,例如气候变化,而这些工作不仅需要大量数据的支撑,还需要公众的参与。正如美国缅因州阿卡迪亚国家公园的科学协调员亚伯·米勒拉兴(Abe Miller-Rushing)所说:“没有参与式科学,环保、科学和社会领域一些大难题就无法得到解决。”

追根溯源

美国科罗拉多州的一位家庭医生史蒂文·姆罗迪诺(Steven Mlodinow)是个狂热的观鸟爱好者,对他来说,参与eBird项目让他找到了一点当代林奈(Linnaeus,18世纪瑞典博物学家,被认为是现代分类学之父)的感觉。他说:“回想过去,历史上的自然学家都没受过什么正规教育,科学的进步也大都是由那些自学成才的,或只接受过极少大学教育的人取得的。所以,身为一名医生,我觉得自己像是回到了……18世纪的英国一般。”

自从人类可以表达以来,人们就在不断观察周围的世界,并把所见所闻记录下来。业余爱好者其实经常参与科学研究。托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)收集了50年里的天气数据;亨利·戴维·索罗(Henry David Thoreau)孜孜不倦地记录着当地树林中各种植物的开花时间。一些科学研究中最重大的突破,就是由接受过很少、或压根没受过该领域正规训练的人实现的,比如尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)、拉马努金(Srinivasa Ramanujan)、牛顿(Isaac Newton)和达尔文(Charles Darwin)。

气象学可能是其中最明显的例子。早在19世纪40年代,美国史密森学会的首任秘书长就提出了由自愿者气象站组成观测网络的设想。此后,该计划曾占据了学会预算中的很大一部分,并一度拥有600名参与者。利用电报作为交流手段,自愿者们彼此共享每年收集的约50万份观测记录。虽然政府部门最后介入并接管了该项目,但一个全国性的合作气象站网络一直到今天还存在。这个网络是天气模式、逐年降雪量、植物耐寒性和重要地形等发现的摇篮,我们至今仍在使用的干旱监测地图也是它的功劳。

“我们对过去气候了解,”主要来源于自愿者提供的信息数据,科罗拉多州气候学家诺兰·都俄司肯(Nolan Doesken)在最近的一次报告中提到,“要想以合适的历史眼光看待气候变化,我们需要这些基础工作。”

鸟类学是另一个适合业余爱好者的学科。别忘了,收集数据这种事,观鸟爱好者已经做了几个世纪了。例如,灯塔管理员就常常对他们看到的鸟类进行详细的记录;美国奥杜邦学会的“圣诞节鸟类计数活动”(Christmas Bird Count)更是已有110多年的历史了。2002年,当eBird首次亮相时,它的负责人心中的想法简单而直接:怎样才能让观鸟爱好者为科学家提供可用的观测数据?即便研究人员们已经建立起了遍布全世界的大范围自动化传感器监测网络,来对环境的各个方面(大气碳含量、溪流流量、降雨和氮污染等)进行监测,但一些数据收集工作仍需要人力来完成。“没有能识别鸟类或其他有机物的自动传感器来完成这一任务,”凯林说,“所以,必须放弃这些自动化传感器,用一种能够做出正确决定和观察的‘传感器’来代替。”换句话说,在eBird的例子里,这种“传感器”就是人,沉迷于寻找、观察、统计和聚在一起神侃与鸟有关的一切的那类人。

然而在推出后不久,eBird就碰壁了。观鸟爱好者每月输入的记录只有约50,000条,数目太少,没有什么应用价值,并且这一数字没有增加的迹象。凯林回忆道:“两年半之后,我们意识到自己失败了,我们需要来自观鸟领域的人伸出援手。”实验室雇佣了两位经验丰富的观鸟爱好者(后来又加入了一位)来监管这个项目。

这个新团队很快就发现了问题所在:必须给观鸟爱好者一点甜头。为了参与这个项目,观鸟爱好者需要花费额外的时间来学习怎么使用数据库,需要改变自己观察和记录的习惯,还要费时费力地上传记录。虽然科学家希望用爱好者提供给eBird的观测数据来进行鸟类保护研究,但这还不足以为观鸟爱好者提供足够动力以克服上述困难。除了弄清楚了这个症结之外,新任项目领导还仔细揣摩了观鸟爱好者喜欢使用什么工具。

从本质上来说,鸟类观察是一种“列表维护”(list keeping)式的工作。所以,为了吸引从事这一活动的人群,项目领导之一克里斯·伍德(Chris Wood)认为,eBird必须提供更好的方法来处理列表:包括管理和共享,以及把列表作为(大多数情况下)友好竞争的基础。如今,eBird几乎就是观鸟爱好者的facebook,一个能记录和发布自己观鸟生活的社交网络。利用eBird数据库,以及与其相关的智能手机应用软件,观鸟爱好者就能管理与自己观鸟活动有关的一切:从鸟类记录(目击过的所有鸟类),到目击某一种鸟类的次数,再到最喜欢的观鸟地点的观测结果列表。与此同时,他们还能看到其他所有人的列表,然后尽最大努力来超过他们。当姆罗迪诺在科罗拉多州东部草地上发现了两只小蚊霸翁鸟(least flycatchers)时,很快就发现自己是那年春天最早目击这种鸟的人。“没错,我们创造了一个纪录!”他欢呼道。

伍德后来说:“这些‘游戏’具有的强大激励效应怎么评价都不为过。”

坐在有着更多扇大窗、面朝森林的会议室里,伍德翻出了位于美国堪萨斯州西南部的一个郡的观鸟记录:“你能看出谁提交的清单最多,谁目击的种类最多。”

一直安静地坐在桌子另一端的凯林突然嚷了起来:“我是汤普金斯郡的冠军!”

“不,他才不是呢,”伍德笑着告诉我,“他以为自己是。”

言归正传,eBird不仅仅只是好玩,也不仅仅是关于鸟类的游戏。公民科学诞生的同时也伴有严峻的挑战,或许其中最主要的一个挑战就是如何确保数据的可靠性。为了保证数据的质量,eBird主管们采取的办法之一是,依靠当地的那些“专家级”观鸟爱好者。在科罗拉多州,姆罗迪诺和其他两位观鸟爱好者——自然科学教师比尔·施莫克(Bill Schmoker)和野生生物监测员克里斯蒂安·努内斯(Christian Nunes),每周都要花数小时来上传自己的观测结果,并查看其他人的记录。他们会审查任何系统标注为“有问题”的数据,这些数据在每月录入的300万条记录中占8%。他们的工作是,尽可能保证记录的准确性。此外,他们还研发出了一种算法,根据贡献者的专业水平为其记录标注不同的统计权重。

这些努力似乎正在取得成效:eBird数据的可靠性在不断提高,而且已经开始对公共政策产生影响。通过将eBird的分布数据同美国公有土地地图相对照,研究人员就能确定,哪一种受威胁或濒危的鸟类会在一年中的什么时间,出现在哪一个政府部门的土地上。然后,各部门再根据这些信息来确定预算分配的优先级别。

使用eBird数据的一个新项目——“鸟类预报”(BirdCast),可以发布鸟类迁徙的预报。想象一下,一个天气预报预测的不是雷暴,而是成群鸟类的飞行路线。凯林解释道:“多普勒雷达最酷的是,它会探测能够反射雷达波的任何东西——无论是昆虫、烟尘还是鸟群。”他调出了一幅卫星图像,上面是不断变化着的云图,但他注意的是其他东西:不是那些蓝色的风暴单体(storm cell),而是较小的绿色区域——那是正从夜空中飞掠而过的鸟群。将eBird数据同雷达影像、天气信息和计算机模型相结合,BirdCast 很快就能发布美国任一地区的、关于鸟类迁徙的每周预报。目前,“鸟类预报”只在春秋两季的迁徙时节发布每周预报,以及在特殊情况下(例如超级风暴桑迪来袭时)发布特别预报。凯林介绍,这些预报能够指导城市(或风力发电场)在成千上万只候鸟从上空飞过时,关闭市中心的灯光(或涡轮螺旋桨)。

各种公民科学项目都在孕育着具有实际应用价值的研究。例如,LiMPETS是一项对加利福尼亚州海岸的长期监测项目,利用学生和老师收集的数据,来帮助指导石油泄漏或其他海岸污染事件的善后清理工作;在美国威斯康星州,自然资源部门发动居民来记录和监测当地的空气、水源和野生生物情况。在非洲的萨赫勒地区,由美国大学大气研究协会(University Corporation for Atmospheric Research,UCAR)运作的“脑膜炎天气免疫计划”(Meningitis Weather Project),则利用村民对当地天气模式的观测来预测雨季何时到来。该项目有助于节约疫苗,保证供应,因为人们患脑膜炎的风险在雨季中大大降低,所以那段时间里不需要进行疫苗接种。

除了协助公共政策的制定,公民科学还解决了研究规模的问题——科学家无法同时出现在每一个地方,有些地方就像芝加哥艾德勒天文馆公民科学主任阿方·史密斯(Arfon Smith)所说的“无知的迷雾”——地图上几乎没有任何数据的地区,我们对那里的大部分现象,从天气事件到生物多样性都一无所知。引导更多的眼睛去观察周围的世界,无论是花朵、星空还是有毒污染物,都将增进我们对世界的了解。

科学新领域

8月里一个闷热难耐的周末,近300人挤在美国波特兰俄勒冈会展中心的一个房间里,参加一场“公众科研大会”(Conference on Public Participation in Scientific Research)。为期两天的会议中,与会者们互相展示自己的研究项目,介绍数据库和其他应用工具,为业余爱好者历来的贡献编写年谱,并且列举公众参与科学研究能成为变革动力的理由。这次会议的最后一个议程是集思广益的大型讨论,与会人员讨论了当公民科学变成一个正式研究领域(包括拥有专业的组织、年度会议及自己的学术期刊)后,会是什么样的情景。

举办这次学术会议的构想,是阿卡迪亚国家公园的米勒拉兴,以及康奈尔大学鸟类学实验室的两位研究人员——里克·邦尼(Rick Bonney)和詹妮弗·舍克(Jennifer Shirk)在一次晚餐上酝酿出来的。2006年,康奈尔大学鸟类学实验室获得了美国国家科学基金会的资助,来发展公民科学的最佳实践项目。现在,该实验室已经成为了这一领域实际上的“司令部”。邦尼在20世纪90年代创造了“公民科学”一词;而舍克正在以该领域作为攻取博士学位的研究方向。她对为什么科学家会愿意从事这些项目感到很好奇,因为这对专业研究毕竟存在风险,还有潜在的后勤保障压力。

他们急切地想要为该领域建立正式规则的原因之一是,促进多个研究领域之间想法和意见交流:生态学、天文学、计算机科学以及流行病学。舍克说,公民科学研究领域的科学家需要一个平台,“聚到一起,聊一聊‘我正在研究这个那个,而我遇到了这样那样的难题’等话题”。研究人员还能从他人招募自愿者或处理大量数据的工作中汲取成功或失败的经验。

随着公众参与科学成为了一个自立门户的研究领域,它需要解决一些难题。其中之一是:如何才能统筹、协调众多不同的目标和项目类型?研究人员一直在试图对这些项目分类,但在基本的层面上,公民科学项目可以大致归为两类:公众直接为科学家工作,以及科学家直接为公众服务。(这两个类型并不完全互斥:获得关于动物迁徙、干旱或分子结构数据的工作也可认为是为公众服务。)

“星系动物园”(Galaxy Zoo),可以说是世界上最棒的天文学信息之家,它始于一群博士后研究员沉溺于从斯隆数字巡天项目下载数据的习惯。到现在,“星系动物园”收集了哈勃望远镜拍摄的照片,并且从中衍生出了一系列名为Zooniverse的在线公民科学项目,自愿者在其中承担分析、解释数据的工作。Zooniverse的近720 000名参与者中,有人在誊写第一次世界大战时军舰上的天气记录;有人在海床照片中识别物种;还有人对鲸鱼的叫声分类。而科学家能从所有这些工作中获益。另一方面,参与英国伦敦大学学院新“极端公民科学”(Extreme Citizen Science,ExCiteS)小组的研究人员,则向弱势群体伸出了援手,教会他们如何用科学的手段来保护自己的利益。在最近的一个项目中,伦敦一个贫穷社区的居民用分贝测试仪收集了1 100多份噪音样本,来显示附近一座废料处理场有多么吵。这所大学的地理信息系统(geographic information system,GIS)专家将这些数据汇总成一幅社区噪音地图,并作为确凿的证据提交给当地政府,最终说服后者对废料场的噪音做出了限制。

这种基于社区的项目把科学变成了全社会的努力。在波特兰的那次会议上,一位与会者谈到了“多类知识融合”的概念,也就是融合来自本地社区、当地猎户,以及其他对传统知识或本地有深入认识的人提供的信息。或许对某些科学家来说,这是比较难接受的。

ExCiteS的副主任穆基·哈克雷(Muki Haklay)坚信,到了进行变革的时候了。他说,研究人员需要把公民科学直接看作是“创造科学知识的一条不同途径”。哈克雷用上面提到的伦敦社区居民测量噪音水平一事举例说,他最后并没有把测量结果作为科学结论来发表,而是将它转交给了当地政府,作为政府需要考虑的证据。“你需要提出这件事有何价值,以及它与人们生活的关系,”他指出。

由于能让普通公众直接接触科学研究的过程,公民科学最重要的贡献之一或许最终会是,对科学传播的大力促进。史密斯说:“我很喜欢这些想法,包括加深人们对科学方法的理解,让人们参与科学研究的方方面面等。如果参与者能看到更多的实际工作,见识到科学研究流程中的更多部分,他们会受到更多的影响。”

从了解椭圆星系同旋涡星系的区别,到探索蛋白质结构与其功能的关系,从帮助统计野生生物,到分析当地溪流中的化学成分,公众直接参与科学研究的行为可以说是革命性的。在波特兰会议上,美国海军陆战队的一位以保护海龟而闻名的生物学家华莱士·J·尼科尔斯(Wallace J. Nichols),将公民科学比作海星断掉的触腕,这在会议室里引发了一阵不小的轰动。断掉的触腕最终又能长成一只新海星,“你永远无法预测它的潜力究竟有多大,”尼科尔斯说。

去年春天一个阳光明媚的下午,在和eBird的姆罗迪诺、施莫克和努内斯一同前往科罗拉多州,参观一个热门观鸟点的过程中,我问他们,为什么投入那么多的时间到这个项目中?我想知道,他们是仅仅由于热心肠,还是因为eBird为他们提供了称手的新工具和器材,所以才会感觉到对它负有某种责任?对此,姆罗迪诺回答说:“对很多认真的观鸟爱好者来说,这项工作中的科学成分是很重要的。我们常常对鸟类的亚种进行详细分析,试图弄清亚种都有哪些类别。而目前科学界对于这些还不怎么了解,尤其是在鸟类的迁徙过程中。我认为,从长远的角度来看,这将改变我们对鸟类亚种分布状况的了解。”这听起来仿佛是从一位真正的科学家嘴里讲出来的一样。

请 登录 发表评论