罗伯特·佩因不仅创造了一个改变生态学的理论,还建立了一个庞大的学术家族。

撰文:埃德·杨(Ed Yong) 翻译:郑奕宸

罗伯特·佩因(Robert Paine)身高接近两米,臂力强劲,但当他试图从太平洋海岸边的岩石上把赭色海星揭下来时,他发现自己完全不是它们的对手。因为赭色海星有5条布满吸盘的手臂,每条都可以伸展到半米长。最后,他只能借助于撬棍,把海星撬下来,然后用尽全力把它们扔向海里。“把海星扔到深水里是要些技巧的,”他说。

从1963年起,佩因就开始在华盛顿州玛卡湾一段8米长的海岸上扔海星了。在岩石密布的海湾滩涂,生活着大量的贻贝、藤壶、帽贝、海葵和藻类。但当佩因把海星强行驱逐之后,情况完全改变了。没有了捕食者海星(Pisaster ochraceus)的威胁,藤壶的数量迅速增长,接下来其优势数量又被贻贝取代。它们占满了整个空间,使得帽贝和藻类只能逃到别的地方生存。不到一年,物种数减少了一半:一个充满生物多样性的漂亮滩涂变成了黑乎乎的、贻贝的天下。

那时,生态学的主流观点是“只要演员(物种)足够多,生态系统就是稳定的舞台”,但佩因给了这种观点当头一棒。他改造后的海滩证明,像海星这样的物种是绝对主角,只要它们不在,整个生态系统就会变得面目全非。他把这些影响力远超其数量的重要生物叫做关键物种(keystone species,意思是像防止桥梁倒塌的拱心石一样重要)。它们的消失会导致佩因后来所说的营养级滑坡(trophic cascades)——即整个食物网内物种的大起大落。从海獭到狼,从灰鲸到斑点鲈,很多物种都可被称为关键物种。

现在,生态学的学生把上述这些概念当成理所当然——但是在20世纪60年代初,佩因提出它们的时候,整个生态学界都震动了。“他是半个世纪以来最有影响力的生态学家之一,”佩因的好朋友、美国普林斯顿大学数学生态学家西蒙·莱文(Simon Levin)说。“不是所有物种都是平等的”,这一发现对生态学的颠覆,不亚于海星的缺失对玛卡湾的破坏。在大部分生态学家都只是生态观察者的时代,佩因注重实验的生态研究观——有人叫它“踢一脚看看”生态学——产生了巨大的影响。

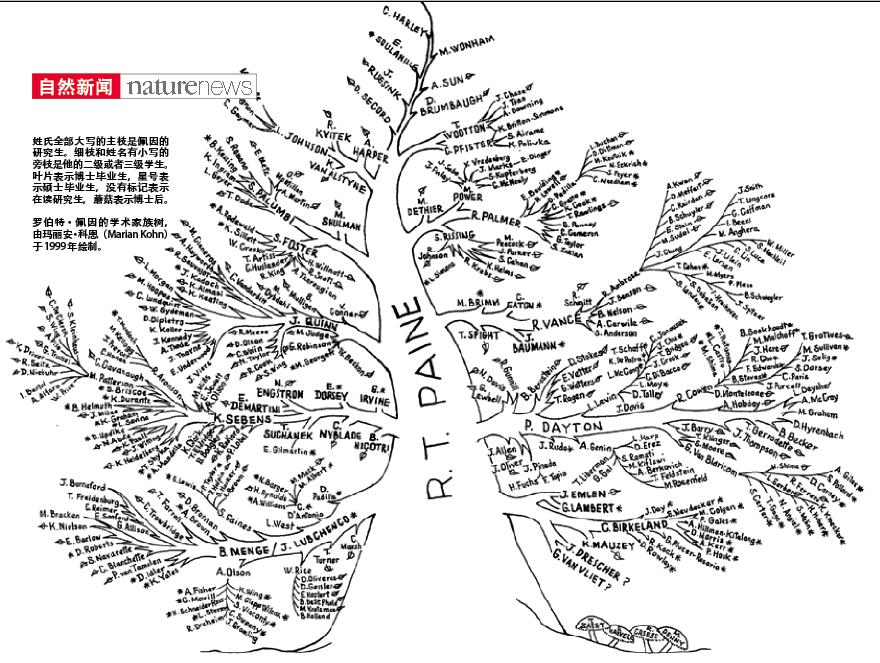

佩因——一个像海星或海獭一样,拥有非凡影响力的个体,也改变了科学家的生态系统。在他50年的学术生涯中,他培养了约40名学生和博士后。其中很多学生后来都成了生态学界的领军人物,他们认为,佩因给了他们很大的启发。这些人包括:美国斯克里普斯海洋研究所的保罗·戴顿(Paul Dayton),他对岩石海岸、海藻林和南极海床有全新的理解;美国俄勒冈州立大学的布鲁斯·曼杰(Bruce Menge),他将佩因的研究推广到全世界的海岸;简·卢布琴科(Jane Lubchenco),她是美国国家海洋和大气管理局(NOAA)局长 ;还有史蒂夫·帕伦比(Steve Palumbi),他利用遗传学追踪非法交易的海豚肉及鲸肉。

“虽然也有和佩因一样著名的生态学家,但他们的学生名单里肯定不会有那么多你听说过的人物。”佩因最近的一名博士研究生、现在供职于加拿大不列颠哥伦比亚大学的克里斯·哈雷(Chris Harley)说。如果算上佩因学生的学生,他的学术家族将扩展到数百人。“大家都和佩因有关系,”美国进化统合研究中心的深海生物学家克雷格·麦克莱恩(Craig McClain)说。他和佩因相差三代——他的博士后导师是戴顿的学生。

学术王朝

科学界有很多类似的王朝:学术不是通过血缘传承,而是通过师生关系。每一代都继承了前一代的态度、哲学以及技术。有一些家族,像佩因的一样,特别具有活力,在学术界的大树上长出无数新枝,并且引领一个领域向新的方向扩张。但佩因的王朝之所以伟大,并不仅仅因为它的学术影响,而是因为它们联系紧密。由于佩因原创的理论适用范围很广,他特别强调学生应该独立思考,他幽默、不羁的性格为他平添了几分人格魅力,几乎所有他的学生都留在了科学界,特别是生态学或者海洋生物学。

“这是令人吃惊的豪华阵容——这是些非常好的研究生导师,并且也发表了有意义的研究论文,”佩因说。1998年,佩因退休了,但他仍然活跃在自己的领域内。即使在最近,人们也很容易在生态学会议上找到佩因,因为他的身边总是围着一大群他的学术后裔。或许通过研究这个庞大的学术家族,我们可以知道,为什么有些学术王朝如此繁盛,而有些却从未萌芽。

虽然佩因已经成为了海岸生物学的代名词,但他对大自然的了解却是从陆地开始的。小时候,他住在马萨诸塞州,常常与一位邻居一起去观鸟。那位邻居习惯把看到的所有东西都记下来。“这是非常好的训练,”佩因说,灌输给了他热爱自然的理念和谨慎观察的习惯。

在哈佛大学学习一段时间以及两年的军旅生活之后,佩因在密歇根大学获得了动物学博士学位。他的导师是已经过世的弗雷德·E·史密斯(Fred E. Smith)。1962年,佩因成长为一名成熟的生态学家,开始寻找合适的生态系统,他在华盛顿大学建立了自己的研究小组,开始了在玛卡湾的创造性研究。不过,那里的海星虽然足够丰富,却常常有不速之客光临,它们会破坏佩因的研究。他希望能找到一个与世隔绝的地方。

1967年,他终于找到了。一次在太平洋钓三文鱼时,他一时兴起,在一个叫塔图希的小岛上靠了岸。“我呆住了,这是一个理想的生态研究环境”。那里有几百种不同的物种,互相竞争领地和地位。海星撬开贻贝、海蜗牛钻进藤壶、鲸鱼和海狮在岸边游泳、猛禽和海鸟在天上飞翔……更完美的是,这里不存在人类活动。由于当地玛卡部族保护着这座岛屿,没有人会来破坏他的研究。“我太高兴了,这就是我要工作的地方”。

完美的研究之地

佩因在塔图希重复了他的海星清除实验,同样的事情发生了,只是这一次规模更大:海星的缺失,使得贻贝在一段40米长的海岸上占据了压倒性优势,黑压压的一片。而在一个以褐藻为主的地区,佩因增加或去除了7种草食动物。其中有两种物种——海胆和一种叫做石鳖的软体动物,如果足够多,会彻底消灭藻类。而其他几种,都是软体动物,不会造成任何效果。“这是个庞大的工程,”佩因说。这也是第一次有人定量地获得如此多物种在一个生态群落中的影响。这项研究说明,群落中大部分都是影响较弱的成员,就算消失了也不会被注意。只有少数几种——包括关键物种——才有足够强的影响力彻底重构它们的世界。“这使得我们能够开始解析复杂的生态网络,”佩因说,“如果所有物种‘生而平等’,我们就不知道从哪里开始了。”

佩因的观点很快传遍学界,并吸引了很多学生追随者。“那是这个领域的初创年代,”曼杰说,“我们是做这类实验的第一批人。”塔图希岛给了他们一个实验场地,佩因的大部分学生都不畏风雨地踏遍了这座小岛。他们在一座车库大小的建筑物内安营扎寨,这座被遗弃的建筑物曾经是海岸警卫队哨所。岛上没有活水源,电也是近十年才有的。“我和学生们一起,生活在那个荒蛮之地,”佩因说。他保持着简朴自律的作风,让大家穿着干重活时穿的衣服和鞋子去岸边——即所谓的“佩因实验室制服”。

和许多喜欢给学生预先安排好课题的导师不同,佩因鼓励自由和个性。“他只在学生需要帮助时才出手,”曼杰说。学生们在岛上分散到各处,按照自己的兴趣选择研究内容。有的在观察幼年石斑鱼,有的则研究藤壶。到了晚上,研究小组在篝火前交换信息。“你在海岸边忙碌一整天,跋涉回到营地后,佩因总是会问:‘你今天学到了什么?’”美国芝加哥大学的提姆·伍顿(Tim Wootton)说。伍顿于20世纪80年代投入佩因门下。佩因对学生要求很高,虽很苛刻却极具挑战性。“他为人直率、说话直接,会当面指出你的问题,”卢布琴科说。但他也没有架子、喜欢搞恶作剧——有一次,他在一张满是低俗打油诗的圣诞贺卡上签上学生彼得·卡雷瓦(Peter Kareiva)的名字,然后把贺卡寄给了世界顶尖的生态学家。

佩因把学生当做同辈对待,支持他们,而非管理他们(佩因的老师史密斯也是这么对待佩因的)。学生发表论文时,除非里面有大量他参与的研究工作,否则他不会署上自己的名字——现在这似乎令人无法想象。“这对他没有好处,”卡雷瓦说,“如果不是对自己要求这么严格,他名下的论文数量会多十倍。”卡雷瓦现在是佩因最好的朋友之一,也是环境保护组织“自然保护”的首席科学家。哈雷补充道,“如果佩因作为新晋教授重生在现在的学术界,他仍然能教出优秀的研究生,但能拿到多少研究经费,就不好说了。”

很快,佩因的学生毕业了,开始了他们自己的学术生涯。其中简·卢布琴科和布鲁斯·曼杰培养出了众多的新一代学生,是佩因学生中的佼佼者。1969年,他们在佩因的实验室相遇,那时他们还是研究生,两年后两人结婚,此后他们培养了至少31名研究生和19名博士后。离开佩因的实验室后,他们把佩因的实验方法用在了美国东海岸。她关注植物和草食动物,而他则专注于肉食动物。通过在美国新英格兰海岸的不同地方封闭、驱逐和去除不同的物种,他们发现,剧烈的海浪能将海星等肉食动物限制在海湾里,使得贻贝占据海岸的主要地位。但是在受到(防波)保护的地方,肉食动物控制了贻贝,使得爱尔兰苔藓(Chondrus crispus,一种红藻)占领了这个区域。这项研究说明了,环境是如何控制物种之间互动的。

传承与变革

1976年,在共同研究完新英格兰的食物网之后,卢布琴科和曼杰回到了俄勒冈州立大学,并共享一个终身教授的席位。这一举动在当时前无古人,也使得他们在继续研究的同时,有时间和家人相处。[邓肯·门格(Duncan Menge)是他们的孩子之一,他曾和佩因大家族一起在野外活动,今年将在哥伦比亚大学建立自己的生态学实验室,他是这个学术家族中的一个“血亲后裔”。]

卢布琴科和曼杰团队被戏称为“卢布-曼杰实验室”,两人性格互补,让学生受益良多。曼杰性格比较冲动,随时接待学生来访;卢布琴科则比较谨慎,要求学生事先预约。拿今天来说,他一脸懒散,穿着夏威夷衬衫;她则表情严肃,穿着正式。“这真是一对强大的组合,”他们的明星学生,现供职于加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的史蒂夫·盖恩斯(Steve Gaines)说,“你获得的宝贵教育经历,很难由一个人提供。”

卢布琴科和曼杰想进一步调查,其他环境因素对海岸生态系统的影响,为此他们把佩因的实验方法用在了智利、南非和新西兰,开始了一次耗时10年的跨国旅行。举个例子来说,他们的实验说明,间歇性的富营养水上涌,会增强海洋生物之间的捕食、竞争和其他相互作用。

但使佩因不满的是,他们的研究活动从单人转向了大型团队。他们最大的尝试是多学科沿海研究联盟(PISCO)——成立于1999年由13个实验室合作的项目。参与者对阿拉斯加到墨西哥长达1,900千米的海岸线进行研究,包括对当地海洋生物调查和水质测量。PISCO的研究有一些是佩因式的环境操控,但是它更重视收集资料,以揭露海洋正在发生的变化。2002年,俄勒冈州的海滩上出现了大量死鱼死蟹,PISCO的数据很快说明了原因:在海水中,出现了一个原因不明的缺氧的死亡区域(详见 Nature, 466, 2010: 812-814)。“我们想解决的生态学问题并不限于美国本土,”曼杰说,“我的梦想是,全世界的海洋生态系统都有像PISCO这样的组织。”

但佩因不这样认为,大型科研机构对他来说是个噩梦。“他总是抱怨,这种研究工作劳民伤财,就像集邮一样,”佩因以前的学生、现供职于加拿大阿尔伯塔大学的理查德·帕尔默(Richard Palmer)说。佩因担心PISCO的研究方法会让人只是关注宽泛的数据,而不再专注于洞察细节。更糟糕的是,这还可能泯灭学生的创造力,偏离他快乐研究的初衷。“他们热衷于在几千米的海岸线上做千篇一律的测量,”他抱怨说,“在塔图希,我给学生自由,是为了让聪明人做他们想做的事。”而卢布琴科和曼杰却认为,当代的生态学面临着从全球变暖到海洋酸化等挑战,这不是个人实验能应对的。“佩因一直很反对这样的研究方法,”卢布琴科说,“我们只能反抗‘家长’了。”

卢布琴科的从政也是一种叛逆。她于1997年担任美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science)会长,1992至1993年担任美国生态学会(Ecological Society of America)会长。2009年以来,她担任NOAA局长,影响了美国政府对“深水地平线”漏油事件的处理,及可持续管理海洋战略。“我们的社会文化中,人们不是很注重直接解决问题,”卢布琴科说,她在今年2月退出了NOAA,返回研究领域,“我知道佩因不支持,但我还得这么做。叛逆真的很痛苦。”

不过现在,佩因已经非常尊重卢布琴科的影响力了,他早已不再反对她。虽然不情不愿,他还是成了生态保护的一名重量级成员,领导着一个科学家团队,这个团队曾经评估过北海狮(Eumetopias jubatus)减少和 1989年“埃克森·瓦尔迪兹油轮漏油事故”后阿拉斯加海洋的恢复问题。“我的任务仅仅是看好这帮人,”他说,“我是被硬拉进去的。”

新人辈出

卢布琴科的弟子们——佩因的孙辈——从一开始就受到鼓励,进行“贴近现实”的研究。“我们周围的环境鼓励我们将科学和政策联系起来,”卢布琴科的学生、现供职于美国布朗大学的海瑟·雷斯利(Heather Leslie)说。

盖恩斯概括了这种方法。作为佩因和“卢布-曼杰”的终级混合传承体,他是一个用基础科学影响政策的实验生态学家,从不羞于与人合作,并且获得过国家级优秀导师奖。“从各个角度来说,盖恩斯都处于一个最好的结合点,”卢布琴科说。佩因研究的是单个海滩上不同物种如何互相影响,盖恩斯则在观察整个大洋的联系。他发现,即使鱼类和其他海洋生物的成体是固定不动的,幼体也可以随洋流漂越数百千米。“当佩因驱逐海星引发贻贝大爆发时,这些贻贝是从其他地方过来的,”他说。这些浮游生物将大洋的不同部分联系起来,对禁渔区有重大意义。2005年,盖恩斯发现,禁渔区不仅没有减少总捕鱼量,反而通过让鱼苗散播,提高了周围渔场的产量。

盖恩斯的学生,和家族其他分支一样,也开枝散叶到了新的领域。他的博士生凯特·史密斯(Kate Smith)现就职于布朗大学,她将盖恩斯关于幼体散播的想法,用于理解传染病是如何传播的。和师父、师祖辈一样,她也思考——生物体在哪里、为什么在那里、它们如何互相影响——只是她将这些应用在了微生物和大陆,而非无脊椎动物和滩涂上。“它们是互相连通的,”盖恩斯说。

除佩因家族,历史上也曾出现过其他科学大家族。比如,20世纪40年代,美国国立卫生研究院生理学家詹姆斯·香农(James Shannon)带出了一大批杰出生物学家。他的“子嗣”们——包括药物代谢方面的先锋史蒂夫·布罗迪(Steve Brodie)和由于神经递质释放方面的研究获得诺贝尔奖的朱利叶斯·阿克塞尔罗德(Julius Axelrod)——推动药学和神经科学产生了革命性的飞跃。“他们的方法是:不必要求所有的i都加上点、t都加上线(即严格要求格式和程序正确),只要去做就行,”罗伯特·坎尼格尔(Robert Kanigel)说。他所著的《从学徒到天才》(Apprentice to Genius)是那个学术王朝的编年史。

但香农的家族与佩因的完全不同。前者并不强调独立;相反,学生是作为导师的学徒而工作。“在很多重要实验中,年轻人在为导师工作,这有时会产生怨恨,”坎尼格尔说。他还说,这样的关系会导致嫉妒和不信任,“学生不知道,自己能否得到应得的名誉”。

佩因则与此相反。“把研究生当成平等的同事来看待,让他们能够接近你。这种社会平等性很重要,”他说,“我的学生都比我聪明,只是知道的没这么多。”自强、富有激情的学生喜欢这种态度的老师,他们可以找到自己的道路。“这对获取自己设立研究项目的经验很有帮助,”伍顿说。

如今佩因已经79岁了,但他依然在进行实验、指导学生。2012年夏天,他去巴塔哥尼亚和一群学生一起做研究。“他会亲自跑到滩涂,然后问各种问题,”卡雷瓦说。佩因也经常去访问塔图希岛;现在那里的研究由伍顿和他的妻子——也在芝加哥大学的卡茜·菲斯特(Cathy Pfister)带领。佩因的思维还是一样敏锐,但因为视力已不如前,他走路没有那么稳当了。“我让女儿扶我在岩石周围走动,她是个运动健将,这不够解决问题,但至少我可以继续跟踪我的长期研究。”

1995年,佩因终于允许海星在经历长达25年的流放之后,回到塔图希海岸。“我不可能永远活下去,所以我想看看如果海星回来了会怎么样。”现在,海星的数量已经恢复,贻贝不再占据大片地盘,海岸逐渐回到佩因实验之前的样子,但生态学永远不会回到过去了,佩因带给生态学的改变,永远无法磨灭。

本文作者:埃德·杨是英国伦敦的一名自由撰稿人,也是博客《不全是火箭科学》(Not Exactly Rocket Science)的作者。

请 登录 发表评论