大规模网络公开课可以让更多的人接受一流的高等教育,也给科学研究提供了助力。

撰文:M·米切尔·沃尔德罗普(M. Mitchell Waldrop) 翻译:郑奕宸

去年8月,当美国马里兰大学帕克分校校长陆道逵(Wallace Loh)走进胡安·乌里亚杰雷卡(Juan Uriagereka)的办公室时,他开门见山:“我们需要开设一门这样的课程——早就需要了!”

乌里亚杰雷卡是马里兰大学帕克分校主管教师事务的副教务长,他很清楚校长要的是什么。那几个月,全球各个大学的管理者们都在热议大规模网络公开课(MOOC)的事情。大规模网络公开课(以下简称公开课)是指通过互联网传播的教育课程,数千名学生可以同时在线学习,它的一部分技术源于社交网络平台。除了观看视频讲座,学生们很大一部分收获来自在线评论、提问和讨论。学生们甚至可以互相给试卷打分。

2011年夏天,斯坦福大学提供了一堂免费的人工智能在线公开课,吸引了16万名学生参加——其中有2.3万人完成了课程。这让公开课一下子进入了学术界的视野。现在,加利福尼亚州山景城的Coursera公司(由研究人员创建、积极发展公开课的三大公司之一)正邀请马里兰大学,在它的软件平台中,向公众提供多达5门课程。“校长很清楚,”乌里亚杰雷卡说,“我们必须加入进去,成为其中的一分子。”

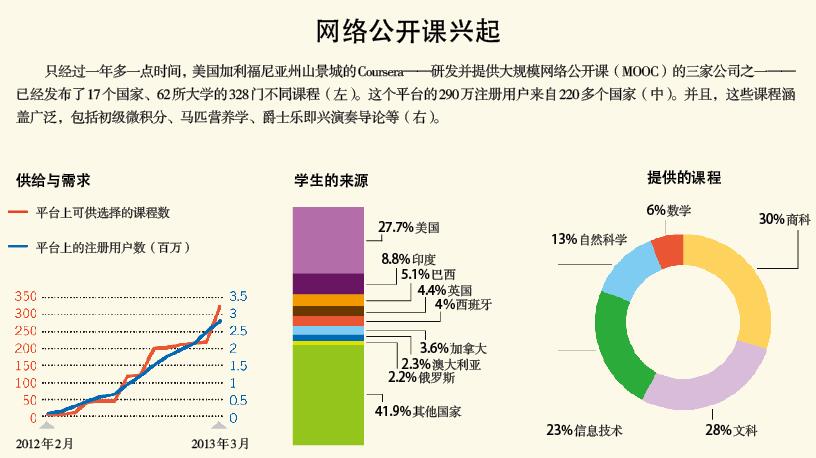

类似的对话在全球各大名校都曾发生过,数十所大学(据最新统计有74所)争相注册网络公开课。刚开始时,科学、工程和技术类的课程最为多见,但随后管理、人文和其他文科类的公开课也变得越来越流行(见图)。米切尔·斯蒂文斯(Mitchell Stevens)是斯坦福大学社会学家,也是“教育的数字未来”校园系列讨论会的一名主办者,他说,“我关注高等教育25年了,从未经历过如此迅速的改变”。

这场变革的兴起,部分是由于公开课正好出现在恰当的时机。传统的校园不再能满足高等教育的需求:根据一份被广泛引用的数据,到2025年,全球需要每周建造至少4所容量为3万人以上的大学,才能满足适龄学生的需要,更不用说数百万成年人也在寻求继续教育或者职业培训的机会。而且,大学也经受着很大的财政压力,特别在美国,飞涨的学费和不断增加的学生负债让政治家、家长和学生们反响强烈,想要知道他们的钱到底去哪了。

公开课来得正是时候,哈佛大学研究教育技术的克里斯·德德(Chris Dede)说。公开课可以让更多的人接受现有高校的教育,而且还能减轻教育工作者的负担——现在,众多大学已经把公开课看做未来发展的重点。

斯坦福大学一个研究人们如何应用技术的研究中心的主任罗伊·佩亚(Roy Pea)说,我们有理由期待这一新事物的积极作用。公开课融合了数十年来关于学习效率的研究,让教职人员不必再一遍遍忍受教授基础课程的无聊。不仅如此,公开课还能记录网上学生们鼠标的每次点击,收集到的数据可以帮助改进未来教学,彻底改变教育学的研究模式。“我们可以获得每篇论文、每场测试的精密分析,甚至细化到每个学生喜欢何种媒体,”佩亚说。

公开课公司仍然面临一些挑战,例如对付低课程完成率,以及证明公司可以盈利。公司还要努力说服教职人员,乌里亚杰雷卡说,他注意到,虽然首批公开课只有5门课程名额,但已有20门课程报名,“有些立刻激动地加入,有些则会说,‘等一下,我们如何保证质量?我们如何和学生交流?’”

方兴未艾

公开课可以说是诞生于斯坦福大学计算机系的一条走廊上。在那里,吴恩达(Andrew Ng)、达夫妮·科勒(Daphne Koller)以及塞巴斯蒂安·特龙(Sebastian Thrun)的办公室之间只有几步之遥。20世纪90年代以来,互联网在全球爆炸式的发展,很多研究人员开始试图将其用于教育,公开课就是其中的一个研究成果。但那时,大学管理者只把这看成小打小闹,并不重视——当时高等教育的财政亏空还没那么严重——因此那些早期实验都是个人、院系或者研究中心在做。但随着诸如宽带、社交网络和智能手机这些技术飞速发展,研究人员的兴趣变得越来越高涨。

2007年,吴恩达加入进来了,因为他想让那些“永远无法来到斯坦福的人”享受到斯坦福水准的教学。在开源软件运动和早期开源教育理念的影响下,他启动了一项计划,在网上免费提供斯坦福大学十门最热门工程学课程的视频和讲义。他承认,自己的方法很“粗暴”——只是把讲座录下来,放在网上,并希望能有成果。但令他震惊的是,陌生人开始在网上告诉他:“您是吴教授吗?我在用电脑学您的课!”他开始了解网络课程能够传播到多远,并开始努力将他的课程系统升级。“当一个教授可以教5万人时,”他说,“教育产业将被改变。”

吴恩达经常与别人谈起他的这一创举,其中就有科勒。科勒从2009年开始,就在研发她自己的个人网络教育系统。与吴恩达着眼于校外不同,科勒更关注校内,她希望能够对斯坦福校园内的教学进行改良。她特别想要提倡“反转法”(flipping)。这是一种发明了已有十年左右的教学法,学生在家里听讲座,而在课堂上和教师一起做“家庭作业”,着重讨论重难点以及概念的延伸拓展。这能让教师们专心于最喜欢的部分,即与学生的互动,而减少他们所厌烦的重复讲课。

许多研究结果都显示,被动听讲是很糟糕的学习方式,科勒想将此研究成果整合进课堂。参考其他网络课程研发者十年间提出的方法,科勒将每堂课分为8~10分钟的小节,每小节之间暂停,让学生回答问题。这样可以让学生更好地思考刚刚学到的东西。因为学生学得越深入,就会遗忘得越少。

最后,为了增加学生之间的交流,科勒从Facebook这类社交网络受到启发,在她的系统中加入了一个网上论坛。吴恩达解释说,这是为了模仿面对面团队教学。“学生与他们的好友坐在一起,一同解决问题,互相评判对方的解答——很多教育学研究都证明,如果学生之间交流更多,学习效果就会更好。”

科勒和吴恩达最终意识到,如果将他们的努力综合在一起,就能实现他们各自的目标——校园外和校园内改革。2010年下半年,两人开始研发一个软件平台,能够支持论坛、视频上传和其他网络课程所需的基础服务,这样教师只需要提供内容就行了。但吴恩达说,让大规模社交网络运作本身就是一个研究项目。例如,如果只有100人左右,通常的网上论坛就能很好地胜任。“如果有10万人,那就复杂多了,”他说。可能会有数百名学生问同一个问题。因此,研发者安装了一个实时搜索算法,在学生输完问题之前就会显示相关问题和可能的答案。吴恩达和科勒还让学生给条目评“顶”或“踩”。这样,最有见地的问题就会升到顶端,不会淹没在问题大海中。

他们还设计了一个系统,让学生可以互相批改主观题,因为电脑还不能解决这个问题。科勒说,这个系统不仅对扩张学习规模至关重要,而且还能成为一次很有价值的学习体验。研究表明,如果评分标准提供得足够详细,学生和老师评出的分数之间会有很高的相关性。

2011年初,吴恩达和科勒计划在校园里展示这个平台。许多教务人员都非常关注此事,其中就有斯伦(Thrun)。斯伦是一个机器人技术研发者,除在斯坦福大学任教以外,他还在山景城的谷歌公司研发无人驾驶汽车。

斯伦想把公开课做大,并把自己的平台和吴恩达与科勒的想法相结合。当时,他正计划在2011年秋天,与谷歌的研发主管彼得·诺维格(Peter Norvig)一起教授一门人工智能课程,“我觉得把这门课放在网上是一种社会责任,这样能听我们讲课的,就不只是斯坦福大学教室里的那200多人”。但连他都没想到规模能做到多大。这门课仅仅在一次人工智能相关邮件列表中公布之后,就有来自195个国家的16万人注册了。“所有人都惊呆了,”他说。

此后,吴恩达将科勒的机器学习课程用他们的平台公开发布,系主任詹妮弗·维多姆(Jennifer Widom)也发布了她的数据库课程。每门课都吸引了大约6万名学生。看到这些数字,风险投资者们很快就找上他们了。

2012年1月,斯伦宣布成立Udacity公司。他认为大部分教授都不知道如何使用网络,因此他与同事选择了在内部研发课程,并通过与教育专家合作使教学尽可能有效。

吴恩达和科勒在2012年4月宣布成立Coursera,并采取了相反的策略。他们与著名大学合作——一开始有斯坦福大学和其他三所,让大学提供内容,而Coursera则提供软件与服务器。

麻省理工学院(MIT)计算机科学和人工智能实验室的前任主任阿南特·阿加瓦尔(Anant Agarwal)已经研究在线学习长达十年的时间了,并研发了一款叫做WebSim的电路模拟软件包,使得在线学习的学生可以在网上做一些非常逼真的在线实验。2011年12月,他受到斯坦福大学的启发,创办了MITx——一家开源提供MIT大规模网络公开课的、非营利性的独立公司。2012年5月哈佛大学加入后,公司改名为edX。

与此同时,2008年刚被提出时,只在教育界低调传播的“大规模网络公开课”(MOOC)这一术语,也成了流行词。媒体大量报道,公司领导们也开始在著名的“技术、娱乐与设计”(Technology Entertainment and Design,TED)大会,以及一年一度的瑞士达沃斯世界经济论坛上发表相关演讲。正如科勒对一名采访者所说,“这一切让人不敢相信!”

学习的革命

在此类网络公开课上,有不少成功的故事。例如,2012年春季完成了阿加瓦尔的电路学公开课的7,200名学生中,有81岁的老人、带着两个孩子的单亲妈妈,以及在期末测验中得了满分的一名15岁的蒙古国天才少年。Udacity现在最热门的公开课——计算机科学导论,已经吸引了27万名注册学生。

但是公开课还有不少初期会面临的问题。“很多人决定把课程放在网上的时候,完全不知道自己将要做什么,”斯坦福大学主管在线学习的第一副教务长、计算机专家约翰·米切尔(John Mitchell)说,“即使仅仅是把一堂课分为足够短又能自成一体的小节,也需要仔细思考。”提供在课间勾起学生兴趣的、引人注目的问题也不容易。他还说,还有提高成品质量的努力,“制作一小时的高质量视频需要许多小时”。

更令人担心的是,公开课的完成率令人失望,很少能超过15%。德德说,从19世纪函授课程开办以来,课程完成率都是远程教育的一个大难题。他表示,只有一小部分学生有足够的动力和毅力自己完成学习,而大部分人都需要帮助,“同学可以提供社交层面的帮助,给他们学习的动力;老师和同学还能提供知识层面的帮助,让他们更好地掌握知识。”德德认为,目前公开课公司提供的交流工具远远不够提供这类帮助。“他们好像希望学生们能够自己搞清楚怎么互相支持”。

公开课公司承认这确实是一个问题,他们正在改进平台来应对。“我的期望不是只触及世界上能自我驱动的1%的学生,”斯伦说,“而是要延伸到其他99%。”这些公司正在设计更好的社交工具,例如实时视频和文字交流。

从生物学家、威斯康辛大学麦迪逊分校探索研究所的负责人戴维·克拉考尔(David Krakauer)的角度来看,那是理所应当的。“创新的办法有两种,”他说,“可以在纸上就把它设计完美,然后试图造出来;也可以从一个很糟糕的系统开始,通过实验和反馈来不断改进。第二种就是硅谷模式——但也是科学模式。”

传统与现代

这三家公开课公司都渗透着硅谷的思维方式。比如,他们都支持开源主义。“对内容收费将是一场悲剧,”吴恩达说。但是他们也看到很多赚钱的机会:可以像谷歌等科技公司那样,使用“免费增值”模式,也就是通过提供免费基本服务来吸引用户,然后再对额外的高级服务收费。

其中一种明显的增值服务就是证书,吴恩达说:“只要付十到三十美元,就可以拿到一份证书,证明你学了这门课。”当学生数量达到六位数时,总数将相当可观。在未来,公司还可以有偿地提供真正的大学学分,他们已经与相关认证机构在讨论这个问题。

其他获利途径包括课内指导服务、职业咨询,以及向大学收取授权费。例如,2012年10月,edX授权了一门电路理论公开课,课程是阿加瓦尔为圣何塞州立大学设计的,当时作为“反转法”课程实验中的一部分。支付授权费后,按阿加瓦尔所说,“教授们可以在校内教这门课,任意改动内容,并且可以查阅学生的成绩、在线活动和教师想要的任何分析数据”。他补充说,在那次实验中,圣何塞州立大学这门课程的不及格率从40%降到了9%。

数据分析是另一种硅谷风格,谷歌、亚马逊这些网络巨头通过数据分析深化营销,公开课公司则利用它深化教育。科勒说,Coursera的平台可以记录学生鼠标的每一次点击——“提交考卷、论坛发帖、学生对讲座视频暂停、回放和1.5倍加速的时间和位置”。

科勒还说,公司一直将这些数据视作用户反馈,用它优化平台的用户界面,改良课程内容。比如,如果90%的学生都被某一堂课的作业难倒了,那或许应该修改这堂课了。

“我们所做的只是冰山一角,”科勒说。当从一个学生身上获得的数据,乘以每门课几万、几十万人,他们就能够获取海量的数据来启动一个新的教育信息学领域,用佩亚的话来说,那就是“大数据科学教育学”。

斯蒂文斯说,教育信息学可以向大学提供前所未有的大量反馈,“我们从来没有非常频繁、非常坚持或者非常完善地测量过高等教育学习情况”。学术界一直在研究与大学入学和毕业相关的因素,比如种族、父母收入和学校的成就。他们也研究毕业之后的事情——工资的增加以及大学教育对人生的其他影响。

“我们还不清楚,大学如何来实现这个‘魔法’,”斯蒂文斯说,“我们也不知道‘数字大学’与四年制住校学习相比,能达到什么效果。”但现在,他和同事将可以看到,教育科学和数据分析结合后,会成为什么样子。例如,研究人员不再需要看学生的合计、平均数据,而终于可以——在一定的授权和隐私保障前提下——跟踪每一个学生的学习历程,监测各种经历和交流是如何影响学生学习的。“这片巨大的新兴领域真令人兴奋,”他说。

但我们还无法了解在新技术影响下,高等教育会如何改变。德德说,或许变化不大。著名大学的确能够将他们的课程扩展到校园之外;公开课已经证明了大学可以通过较少的努力做到这点,并且还可以获得大量的利润。但是公开课创建者们的另一个目标——改革校内教育——还很成问题。

“大学认为自己属于‘大学产业’,而非‘教育产业’,”德德解释说。也就是说,它们把现有的体系和习惯看成理所当然,而只把公开课等网络技术作为降低成本的办法。他认为,个人电脑等早期创新证明,这样效果很有限。除非大学能从本质上改变他们的体系和习惯,充分利用新技术,否则真正提升产能和效能是不可能达成的。

没有人知道改革会把大学带向何方。比如讲座成为稀罕事?大量学生完全靠网上学习获得学位?但斯蒂文斯说,革命已经开始。斯坦福大学等名校已经开始领跑,“试图让数字化学习完全融入大学”,也试图在与技术进步的赛跑中获取先机。

几乎所有参与这场大变革的人都赞同一件事:大学将会改变——可能是重大的改变——但不会消失。“没有人说所有的教育都要上网,”斯伦说,“有时,课堂教学更好一些。”特别是自然科学这类需要合作的学科,“教育远不止教授知识,”德德说,“它还包含领导力和团队精神这些能力,以及坚韧不拔的精神”,而这些最好通过面对面学习。

颇具讽刺意味的是,几乎在每场关于公开课的讨论中,大家都会谈到这样一个事实:由于“反转法”教学等革新,网络技术对教育的最大贡献,或许是让人际交流变得前所未有的重要。正如克拉考尔所说,“毫无疑问,巨大的讲堂完全可以被取代,在教室上课并不比在家里一边喝茶,一边用iPad听课要好到哪里去。但是,交流不可代替”。

本文作者:M·米切尔·沃尔德罗普是《自然》杂志驻美国华盛顿的专栏编辑。

本文译者:郑奕宸为美国休斯敦大学生物与生物化学系生态与进化生物学专业博士研究生,主要研究方向是用生物信息学方法研究进化史。

请 登录 发表评论