世界上历时最长的那些实验提醒我们,科研不是短跑,而是一场漫长的马拉松。

撰文:布莱恩·欧文斯(Brian Owens) 翻译:石小东

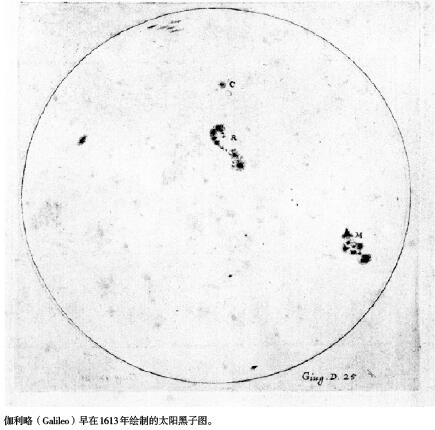

400年:记录太阳黑子

自从400多年前望远镜问世以来,天文学家就一直在记录太阳黑子的活动,伽利略作为其中的一员也记录下了他的观察结果。然而,早期的观察者既不知道出现在太阳表面的黑色斑块究竟是什么,也不了解产生太阳黑子的磁场。直到1848年,瑞士天文学家鲁道夫·沃尔夫(Rudolf Wolf)在对太阳黑子进行了系统观察之后,开发出一个计算世界范围内黑子数量(即著名的沃尔夫相对数)并沿用至今的公式,人们对太阳黑子活动才有了进一步认识。沃尔夫相对数也叫太阳黑子相对数,是测量太阳活动随时间变化的一种方法。

2011年,弗雷德里克·克莱特(Frédéric Clette)成为比利时皇家天文台(Royal Observatory)太阳影响数据分析中心(Solar Influences Data Analysis Center)的负责人。为了研究太阳黑子活动,该中心搜集了自1700年以来,由500多名观察者在观察太阳表面时留下的照片和手绘资料。

这些数据对于预测太阳黑子活动是非常珍贵的,美国斯坦福大学的太阳物理学家利夫·斯瓦加德(Leif Svalgaard)说。太阳黑子活动的盛衰变化周期约为11年左右,太阳喷入太空的带电粒子流会影响地球上的卫星和电子设备。

详细的观察记录有助于研究人员了解到,为何太阳黑子活动会发生这样的周期性循环,并精确地预测激烈的太阳黑子活动。“研究持续的时间越长,就越能检验我们的理论,”斯瓦加德说。每年,大约有200篇论文引用太阳黑子活动的数据,所涉及的领域从太阳物理学延伸到地磁学、大气科学和气候科学。

每个月,比利时皇家天文台都要从大约90个太阳黑子观察者手里收集数据并进行核对,这些观察者中,有三分之二是业余爱好者,他们所使用的小型光学望远镜不比200年前就有的望远镜强多少。尽管比利时皇家天文台的太阳影响数据分析中心是国际科学理事会(International Council for Science)认可的世界数据中心,但从未从后者那里获得过研究经费。克莱特除了上“夜班”时,是比利时皇家天文台的天文学家之外,他还和另外一位兼职人员负责太阳黑子数据库的维护工作。

尽管如此,克莱特认为,和数百年前的同行一起“工作”是一件令人陶醉的事。他说,虽然伽利略由于“忙于行星和其他事情”,导致其对太阳黑子活动的观察数据参差不齐,但伽利略所绘制的太阳黑子图,已然包含足够详细的信息,去揭示太阳黑子群的磁结构以及太阳偶极子的大小和倾斜度。“你可以从伽利略绘制的图像和现代绘制的太阳黑子图中,提取到完全一样的信息,”克莱特说。

更为重要的是,克莱特深深地被这些天文学前辈的远见卓识所吸引,因为他们忠实地记录所看到的一切,认为这些会对以后的研究有所帮助。他说,“这是科学研究的一个根本,那就是忠实地记录实验数据,而不去担心最后的结果如何。”

170年:监控火山

意大利南部的威尼斯火山(Mount Vesuvius)虽然是一座活火山,但每隔几千年才会壮观地喷发一次,最近一次大喷发是在公元79年,这次喷发将庞贝城(Pompeii)埋葬在了火焰之中。在此次喷发的大约3 800年之前,威尼斯火山喷发产生的热气和岩石覆盖了如今的整个那不勒斯(Naples)地区。威尼斯火山观察站作为世界上最古老的火山研究站,自1841年起,便开始对这个不友好的目标进行观测,火山的每一次震动都被记录下来,以便预测即将到来的危险。

观测站坐落在威尼斯火山一侧600米高的位置处。为了安全,观测站与火山顶有较远的距离,从而避开火山喷发产生的岩石碎片和岩浆流。现任威尼斯火山观测站的负责人马赛罗·马蒂尼(Marcello Martini)说,“这个火山观测站的建立,塑造了火山学和地质学研究的雏形”。

观测站的第一任负责人马塞多尼奥·梅洛尼(Macedonio Melloni)在火山岩浆的磁特性方面做了开创性的工作,这对于后来的古地磁学研究(即研究地球磁场在岩石中的历史记录)至关重要。1856年,观测站的第二任负责人路易斯· 帕尔米耶里(Luigi Palmieri)发明了电磁地震仪,相比于早先的仪器,它对地面震动更加敏感,于是预测火山喷发成为可能。在帕尔米耶里和随后的负责人的带领之下,威尼斯火山观测站为很多火山喷发监测工具的开发做出了重要贡献。例如在20世纪早期,朱塞佩·麦卡利(Giuseppe Mercalli)制定的火山喷发强度划分标准一直沿用至今。

然而,检测站本身已经不再扮演原来的角色。“在早期阶段的研究中,尽可能地接近火山活动区域是非常重要的,但现在已经不需要这样做了,”美国罗德岛大学金斯顿分校的火山学家哈拉尔杜尔·斯古德森(Haraldur Sigurdsson)说。如今,大部分的火山监测都是通过远程操作实现的,地面上的传感器收集数据后,将数据传到美国国家地球物理与火山学研究所(National Institute of Geophysics and Volcanology,位于那不勒斯)的实验室。1970年,原先的威尼斯火山观测站被改建成一座博物馆。

除了提供科学理论之外,火山观测站的另外一个用途就是预测火山喷发,保护公众生命财产安全,比如观测站曾在1944年成功预测了火山喷发。在那不勒斯的实验室里,科学家全天24小时值勤,他们除了密切监测西西里北部一个小岛上的斯特隆波里山(Mount Stromboli)之外,还监测那不勒斯西部的坎皮佛莱格瑞(Campi Flegrei)火山口和伊斯基亚岛(island of Ischia)。但斯古德森认为,火山学的未来不是在已知的危险火山上安放传感器,而是在于星载雷达的使用,这样可以观察到地面上的所有变形,挑选出不在地质学家预期范围内的危险区域。他说:“我们的前进方向,应该是建立有着国际合作的火山监测系统,而不是局限于对某一座火山的监测,要在全球范围内全面、综合地看待火山研究问题。”

170年:肥料的影响

从事长期研究项目的科学家不仅要努力保持实验的完整性,还要尽力保证实验的相关性。安迪·麦克唐纳(Andy Macdonald)就是这种情况。2008年,他接手了一项农业实验,这是自1843年起就开始进行的一项研究:弄清楚矿物肥料和有机肥料对农作物产量的影响。

该项研究是由肥料大王约翰·劳斯(John Lawes)在其位于伦敦北部的洛桑庄园里发起的,实验测试了氮、磷、钾、钠、镁以及农家肥料对几种主要农作物产量的影响,研究的作物包括小麦、大麦、豆类和根块农作物。

现今在英国洛桑研究所(Rothamsted Research)负责“经典实验”的麦克唐纳说,“研究进行了二三十年之后,一些肥料的相对重要性就基本弄清楚了”。比如,氮肥的作用最大,其次是磷肥。因此,为了适应农业实践的需要,实验会定期更新,测试新的想法。例如在1968年,自从研究开展之时农民就在种植的长杆谷类作物,被更高产的短杆谷类作物所取代。研究证实,新品种需要更多的肥料,因为它们要从土壤中吸取额外的养分,所以农民不得不去适应这种改变。

“洛桑是长期农业研究的鼻祖,”美国密歇根州立大学凯洛格生物站(W. K. Kellogg Biological Station)的负责人菲尔·罗伯森(Phil Robertson)说,凯洛格生物站是密歇根州立大学设立的一个长期农业研究站点。罗伯森指出,具有连续性的数据资料是非常宝贵的。洛桑研究所不仅能够研究环境和生物的发展动态,例如土壤中的钙存储状况或者入侵物种的影响等,这些改变只有在较长的时间内才能明显地表现出来,与此同时,洛桑研究所也为一些短期的研究提供了平台,如土壤中硝酸盐的流失现象。

洛桑档案馆保存着自从实验开展以来收集的大约30万份植物和土壤样本。2003年,科学家从1843年收集的小麦样本中,提取到两种小麦病原体的DNA,揭示了工业二氧化硫的排放对哪种病原体的影响比较大。

让资助机构对这类长期研究项目保持兴趣并不太容易。洛桑研究所的研究经费来源包括政府拨款、捐赠以及劳斯在去世之前设立的信托基金。

“即使是在暂时没有突出研究成果的时期,投资者也必须致力于维护实验数据的连续性,”去年参与设立美国农业部长期农业生态系统研究网络(US Department of Agriculture’s Long Term Agro-Ecosystem Research network)的罗伯森说。麦克唐纳和他的团队为他们所做的工作感到自豪。“我经常会回想起约翰·劳斯,”麦克唐纳说,“为了确保实验能够很好地传承给下一代,我深感责任重大。这些数据资料不是陈列在博物馆里的历史文物,而是当今科学界的组成部分。”

90年:看着天才成长

1921年,美国斯坦福大学的心理学家路易斯·特曼(Lewis Terman)通过其开发的斯坦福-比奈智商测试(Stanford-Binet IQ test),挑选出了在1900年和1925年间出生的1,500多名天才儿童,然后对他们进行跟踪调查。这是世界上最长的纵向研究之一,也是历时最长的、深入研究人类发展的项目。在长达90多年的时间里,特曼对这些参与者的家庭生活、教育程度、兴趣爱好、个人能力以及个性品格进行了追踪调查。

特曼的“天才遗传研究”的目标之一,是为了反驳当时流行的一种假设:天才儿童的身体是羸弱的,他们缺乏社交能力并且发展不全面。然而,即便是依照当时的标准,该项研究的实验设计也存在诸多问题。首先,特曼的样本选择方法具有很大的偶然性,测试的管理在很大程度上是基于教师的推荐信;其次,选择的样本缺乏代表性,其中超过90%是白人与中上阶层,特曼甚至让他自己的孩子报名参加测试;更有甚者,特曼为了使实验结果符合自己的预期,为实验参与者写推荐信,帮助其中的一些人进入斯坦福大学学习。

特曼的调查一直追踪儿童进入成年,研究结果显示,这些天才儿童和普通人一样健康,并具有良好的社会适应能力,他们普遍都成长为事业有成、快乐的成年人。另外,随着调查项目的推进,研究人员也在努力地弥补实验中存在的一些缺陷和不足。

例如在上世纪80年代,美国哈佛大学医学院的心理学家乔治·瓦兰特(George Vaillant)就将特曼的数据,补充到自己的一项研究成人发展的长期项目上,并开始收集当年参与特曼那项研究的人的死亡证明。通过分析这些实验记录,加利福尼亚大学河畔分校的心理学家霍华德·弗里德曼(Howard Friedman)总结出特曼研究最有意义的一项发现,即人的责任心——审慎、毅力和计划性,无论是在童年期还是成年期都是预测长寿的一个关键心理因素,具有良好责任心的人可延长6~7年的寿命。“如果没有长期的数据收集工作,这种联系是很难发现的”,弗里德曼说。

随着当代科学的发展,纵向研究也在与时俱进,斯坦福长寿中心(Stanford Center on Longevity)的负责人劳拉·卡斯坦森(Laura Carstensen)说。新加入的研究人员将会补充新的方法,同时也会修改或者摒弃那些他们认为不再有意义或者过时的一些做法。“例如,我们将采用完全不同于1900年的方式对情感健康进行评估,”她说,“查看这些纵向数据,就像在书写一部心理学史”。

85年:等待沥青滴落

1961年,在澳大利亚昆士兰大学工作才两天的物理学家约翰·梅因斯通(John Mainstone)无意间发现了一个古怪的小实验,当时该实验已经在橱柜里悄悄地进行了34年。50年后,梅因斯通仍然照看着这个实验,并一直等着见证最激动人心的时刻。

这个沥青滴漏实验的开创者是该校的第一位物理学教授托马斯·帕内尔(Thomas Parnell),他想借此实验向学生证明,在冷却状态下很容易被锤子砸碎的沥青(一种黑焦油馏分)也可以像液体一样流经漏斗,从底部滴出。最后帕内尔成功了,每隔6到20年,就会有一滴沥青滴落,迄今为止已经滴下了8滴沥青,速度如此之慢,使其成为世界上最慢的滴漏。梅因斯通谨慎地预测,第九滴沥青将于今年年底的某个时刻滴下。

严格地说,这个实验并不是一个科学发现的温床。在86年的时间里,此项研究只产生了一篇科学论文,该论文计算出沥青的黏性是水的2 300亿倍。此外,该实验在2005年赢得了搞笑诺贝尔奖(Ig Nobel prize),该奖项是对诺贝尔奖的有趣模仿。

尽管如此,沥青滴漏实验仍然有一些尚待研究的问题。首先,从来没有人见过沥青是如何滴下的,记录实验过程的网络摄像头也没有在2000年11月,将最近一滴沥青下落的情景拍摄下来,所以没有人知道沥青滴和沥青块分离的时候究竟发生了什么。此外,可能还要花费数十年的时间来弄清楚天气、空调的使用以及大楼装修产生的震动,对沥青滴落速度所带来的影响。

梅因斯通认为,该实验的价值不在于它对科学的贡献,而在于对历史和文化的影响,它激起了雕刻家、诗人和作家对时间流逝和现代生活节奏的深刻思考。同时,它还让人联想到科学史和事物发展的恒久性。“无论世事如何变幻无常,沥青始终遵循着自己固有的规律,”梅因斯通说道。漏斗中还剩有大量的沥青,在未来的150年里,它仍将无视世间纷扰,平静地准备迎接下一次滴落。幸运的是,如今已78岁高龄的梅因斯通已经找到了沥青滴落实验的接手人,在他离开之后,他的年轻同事将会把这一实验继续下去。

本文作者 布莱恩·欧文斯是加拿大的一位自由科学作家。

请 登录 发表评论