过去几个世纪以来,课堂教育一直没有发生什么太大的变化。学生上课、记笔记、做作业;老师讲课,时不时来个考试;学生拿到分数,然后进入下一课题的学习。总的来说,学生——特别是那些经济条件最差的学生——都是到离家最近的学校上学,不太考虑学校的教学质量如何。

现在,教育领域中的这些传统元素正在呈现变革之势。在一部分学校中(这些学校目前还只是少数,但在不断增多),学生可以先在网上观看在线讲座,然后再到教室,与老师和同学做一些面对面的实践练习。他们与专门的电脑程序互动,这些程序使他们可以按自己的进度学习,而不用管班上其他同学的进展如何。老师也依靠这些程序来给考试和论文打分,这样他们就能关注更多学生的进展。当地学校也不再是学生们独一无二的选择了。只要能接入互联网,任何人都可以在网上课堂学习,这些高水平的网上课程一般都是由高科技企业和非营利机构提供的。

这场数字革命背后的推力何在?其中一个因素便是,当前各级学校承受了前所未有的巨大压力——越来越多学生竞相追求更高水平的教育,而预算拮据的各级学校却难以招聘到他们需要的教师。与此同时,政府和各机构在纳税人的催促下,也逐步提高了对学生的要求,包括在学校各个阶段中应该学到些什么知识。一部分人认为,互联网技术可以解决这个矛盾。但怀疑者认为,这个方法并不能给老师们帮上什么忙,而且会使学生的隐私受到威胁。

在本专题中,我们将探讨在数字时代教育行业中的一些前沿问题,以及这些问题将会对家长、学生、教师和社会产生什么影响。(翻译:郭凯声)

图基查·乌维图泽(Tujiza Uwituze)就读于卢旺达的一所中学,她学习非常刻苦,成绩位居班级前列。但按国际标准来衡量,她所受到的教育其实是水平比较差的。她的老师让她机械地死记硬背,学校也没有电脑供她使用。这使得她对英语只是一知半解,电脑操作也很不熟练。她跟叔祖父住在卢旺达首都基加利,有75美元的积蓄。尽管她学习很努力,而且迫切希望有所成就,但于她而言,梦想似乎遥不可及——如果不是遇到这个可能改变她一生的教育创新项目,她的梦想恐怕真的无法实现。

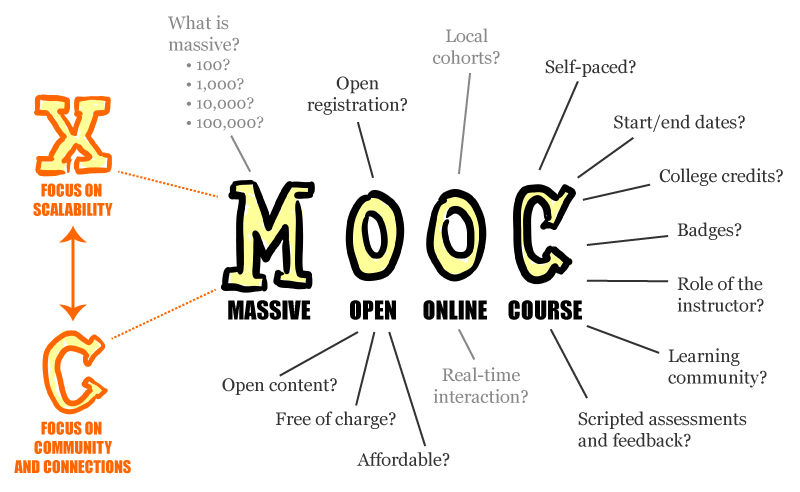

这项教育创新实验被称为开普勒项目(Kepler),由一个名为Generation Rwanda的小型非营利组织发起,目标是通过大规模网络公开课(MOOC),为1994年种族大屠杀前后出生的卢旺达青少年提供一流教育。

首门课程始于今年3月,是名为“全球挑战中的批判性思维”(Critical Thinking in Global Challenges)的一门试点课,这门网上课程由英国爱丁堡大学提供。10多名学生观看了从一个MOOC平台下载的视频教程,并同一位担任现场助教的研究生一起,参加了在基加利一间教室举行的小规模研讨会和培训课。这种教育方式被称为混合式教学(blended learning)。

对于像乌维图泽这样的学生来说,这是一个非同寻常的机遇。1994年,卢旺达胡图族(Hutus)残杀了约80万名图西族人(Tutsis)以及同情图西族的胡图族人,那时,乌维图泽还只是个婴儿。在大屠杀期间,她的家庭逃离了卢旺达,先是流落到布隆迪,然后到坦桑尼亚,最后来到肯尼亚。“我们失去了钱财、房子,变得一无所有,”她说。逃难岁月结束后,乌维图泽真正还有的东西就只剩学业了。14岁那年,她返回卢旺达,去年11月中学毕业。在卢旺达,较差的公立大学的学费也要每年1,500美元,她的家庭根本负担不起。她的母亲无业,而她自己还有3个年幼的弟妹要供养。她曾向一家机构求援,这家机构专门协助有雄心壮志的卢旺达学生申请美国大学助学金,但遭到了婉拒。不过,该机构一名官员当时劝她加入开普勒项目,于是她成了应邀参加试点课程,以检验MOOC模式可行性的15名学生之一。然后,她申请参加一门更大的课程,今年秋季这门课程将被纳入完整的MOOC课程中。

开普勒项目的秋季课程只有50个入学名额,却收到了2,696份申请。600名学生获邀参加了4月份举行的一次考试,其中200人(包括乌维图泽)过关,进入最后一轮竞争。这200人除了要经过面试外,还要参加一些集体活动,而开普勒项目的工作人员则从旁观察,以评估他们的个性特征,包括领导能力、与他人合作的能力,以及解决问题的技巧等。选拔的目标是要组建一个多种个性完美混搭的班级:有人外向,有人内敛;有人风趣,有人严肃;有人敢闯,有人谨慎,等等。对申请者而言,能否被选中事关重大。让·艾梅 ·穆塔巴热(Jean Aime Mutabazi)未能通过秋季学期的首次选拔,这使他感到非常茫然、不知所措。他的大部分男性亲属(包括父亲)都在大屠杀期间遇难。目前他同母亲住在一起,母亲的一条腿被轧伤,只能在一间水泥屋做点卖木炭的生意以养家糊口。“当你有麻烦却找不到人求助时,你知道这是一种什么感觉吗?”他问道,“教育的魔力在于,它可以为你打开世界上任何一扇门。只有受过教育,你才可以自主掌控你所面临的环境。”

乌维图泽在最后一轮竞争中顺利过关。她原先是想当一名航空公司的飞行员,不过现在觉得这超出了自己的能力,因此选择了金融业作为自己未来的职业发展方向。通过开普勒项目,她将学习商业与财务。“教育是我得以坚持下去的唯一途径,”她说,“也是我能够照顾妹妹们的唯一方法,她们需要我。”被录取参加秋季学期学习的人,可以免费学习各名牌大学提供的网上课程(在基加利当地担任助教的美国研究生将为这些学生提供支持和辅导),同时他们还能得到生活补助。据Generation Rwanda的执行主任杰米·奥达里(Jamie Hodari)估计,在投入了10万美元的初期费用,用于课程设计与评估之后,该机构每年会为每个学生承担的学费(包括笔记本电脑和教师的薪水等)约为2,000美元左右。他希望今后能逐步把这项开支降到1,000美元。在开始阶段,学生们的学习目标是统一的,即攻读文科的大专学位——主要是美国南新罕布什尔大学(Southern New Hampshire University)提供的商业课程。因为该学校有一个非常合适的课程项目,这个项目不是以学生完成的学时,而是根据经过考核证明的实际能力来授予学位。在第二年完成大专学位的学习后,开普勒项目还计划为学生提供机会,攻读其他院校的工商管理、计算机科学,或许还有工程学的学士学位。

乌维图泽对于网上学习模式有一些疑虑,比如担心这个实验项目是否会出问题,她的证书是否会得到广泛认可等。不过她坚信,同传统的卢旺达大学相比,她从开普勒项目中可以学到更多东西。“这里的大多数学生都来自贫穷人家,”她说,“遇到这样的机会,你就别无选择了。”

MOOC的春天?

让世界最底层的人群,接受世界上最好大学课程教育,肯定是MOOC运动的初衷(不过有些人或许会说这是炒作)。一些大型MOOC平台(如美国斯坦福大学的教授们联合创建的营利性企业Udacity和Coursera,以及美国麻省理工学院与哈佛大学联合经营的非营利性平台edX)的领导人直言不讳地表示,他们有一个野心勃勃的目标,就是要打破那些阻碍现代教育普及的阶级和地域屏障。Coursera创始人之一达芙妮·科勒(Daphne Koller)在2012年6月的一次TED演讲(TED是美国的一家私有非营利机构,以它组织的TED大会著称,TED是technology技术、entertainment娱乐、design设计3个单词的首字母)中,阐述了她旨在改变世界的宏伟目标(科勒的演讲视频的点击量已超过100万次)。“MOOC会把教育作为一项基本人权,世界上任何人只要有能力、肯上进,都可以学到他们所需的技能,以改善自己、家庭及社区的生活,”她对一群热心的听众说,“或许下一个阿尔伯特·爱因斯坦,或者史蒂夫·乔布斯,就隐身在非洲某个偏远的乡村里。如果我们能够让他接受教育,他或许就能提出一个伟大构想,把世界变得更美好。”

没有人能质疑这样一个目标。但为远程教育和网络教育工作的教育家们却认为,MOOC宣传者过分抬高了他们自己和他们的产品。教育家们指出,早在MOOC问世之前,在线学习就已经蓬勃兴起了,而且大多数时候,MOOC也没有引入最好、最先进的教学方法。他们还指出,大部分不发达的地区还没有接入互联网,只有极为拔尖的少数学生才拥有MOOC所需的技能和动机。“你必须找到一个与第三世界国家的现实情况真正对得上号的解决方案,”从事网上教学咨询的加拿大咨询专家托尼·贝茨(Tony Bates)指出,“不错,将来内容会是免费的,但学生真正需要的是教师提供的服务。如何学习、到哪里寻找信息、批判性分析、学会提出自己的想法、讨论以及高层次的思考……所有这些能力,都必须通过与教师的互动来达成并发展起来。”

这正是开普勒项目之类的实验可以大显身手的地方:世界上最高水平的教授提供免费的教育内容,低成本的助理教师提供个性化辅导与监督,两个层次的教学双管齐下。此模式特别适合卢旺达这样一个只有极少数人拥有大学学历,而中学毕业生的人数又迅速增长的国家。“即使建立50所大学,也不能满足当地人们对高等院校与日俱增的需求,”奥达里声称,“在这些地方,有些没有上大学的人如果是在美国,很可能就可以进入普林斯顿大学。”

在美国,人们对MOOC潜力的讨论,主要集中在一个问题上:能否控制或降低大学不断飞升的教育成本。例如,科勒在TED演讲中指出,自1985年以来,美国大学学费的上涨速度几乎两倍于医疗费用的上涨速度,因此她提议,把MOOC作为解决方案。但在发展中国家,教学质量则是一个更值得讨论的问题。许多国家的教育设施和教育水平差得可怜,大学学位的价值对那些具有全球竞争力的雇主而言几乎可以忽略不计。

例如在卢旺达,计算机编程专业的学生可能连电脑都没用过几次。“这就好比你拿到了游泳的文凭,却完全是嘴上空谈,从来都没跳进过游泳池,”米歇尔·贝齐(Michel Bézy)说,他是卡内基·梅隆大学在基加利开设的一个小规模实体研究生院的副主任。

不仅卢旺达这样的小国是如此,即使印度这样的新兴大国也好不到哪里去。印度最好的大学培养的毕业生极为出色,但一到其他非重点大学,人才质量就急转直下了。例如,印度培养的数目庞大的工科毕业生历来很受重视,但印度每年培养的60万到80万名工程师中,“仅有10%接受过高质量的教育,”印度电气工程学教授、该国学术水准最高的科学家之一阿肖克·杰焕杰焕瓦拉(Ashok Jhunjhunwala)指出。

专业测试揭露了印度教育的短板在哪里。“仅有7%的计算机专业毕业生的基本编程能力达到了行业要求,”人才管理公司Aspiring Minds的联合创始人兼首席运营官瓦隆·阿加沃尔(Varun Aggarwal)说(该公司受各行业委托对毕业生进行评估)。2011年对印度55,000名工科毕业生进行的“就业能力测验”发现,42%的人不会小数乘除法,这一比例确实有点骇人听闻。1/4以上的人英语水平不足以理解工科学校课程。“这有点糟糕,但事实就是如此,”阿加沃尔说,“毕业的人是挺多,但素质达不到要求。”

这个问题部分是因为教师水平差。“教师工资不高,而且在人们眼中教书也不是一个很光鲜的职业,”阿加沃尔说,“在行业内找不到工作的工程师才会去当老师。”另一个问题则在于,许多学生进入高等学校时,并没有达到应有的英语水平,而英语是印度大学的教学语言。

如果不进行任何改革,情况可能变得更糟。事实上,印度的高等教育体系规模之大在全球位居前列。这里有600多所大学,学院数量则超过33 000,在这些院校学习的学生达2,000多万。然而在印度的大学适龄人群中,中学毕业后继续学习的人所占的比例,与其他国家相比是较低的。印度的毛入学率为17.9%,而中国为26.8%,美国则高达94.8%。

“为了达到50%的毛入学率,印度高校每年需要招收3,000万到4,000万新生,”掌管着6所大学以及40多所其他教育机构的玛尼帕尔教育集团(Manipal Global Education)首席执行官阿南德·苏达山(Anand Sudarshan)指出,“照目前的样子,这个目标是无法实现的。而MOOC,绝对是印度高等教育赶上其他国家的不二法门,不论是在人才的质量上还是在数量上。”

天上掉馅饼

这么说来,对于印度还有其他一些国家,高等教育的出路就在于MOOC了?

对于少数优秀学生来说,MOOC确实可说是天赐之福。“许多学习者正在学习我们的课程,我们收到的许多电子邮件和其他反馈信息也显示,这种学习经历正在改变他们的生活,”Coursera的科勒说。“如果不通过MOOC,发展中国家的许多人,是没有办法接触到顶级教育的。这一点不可否认。”

看看阿莫勒·巴韦(Amol Bhave)的例子吧。这位来自印度贾巴尔普尔(Jabalpur)的17岁少年,开始攻读美国麻省理工学院的一门MOOC课程(名为“电路与电子学”)时,还只有16岁。巴韦从孩提时代开始,就喜欢翻阅父亲的工程书籍,并自学了BASIC语言。他还在读中学时,就获得了微软的编程证书。作为一项爱好,他也很喜欢电子学。

在高中期间,他顺利读完了MOOC提供的电路与电子学课程,而当edX不能为他提供后续课程,即信号与系统课时,他感到非常沮丧。于是他同他在网上论坛结识的另外两名学生一起,创办了自己的MOOC版“信号与系统课”:他们以麻省理工学院的讲课视频和在线测验为基础,加入了巴韦开发的其他一些交互式教学手段。“这套课程用的是我自己的代码,一切都是从零开始编写的,”巴韦说。大约1,100名学生学习了这门课程。今年,巴韦在申请到麻省理工学院当全日制学生时,提到了他的这项工作。“3月14日录取结果出来了,你猜如何?我被录取了!”巴韦说,“我们全家都兴奋得要命。这是我们城市首次有人到麻省理工学院去读本科。”

这个故事可以从两个角度来解读。首先,麻省理工学院的一门MOOC课程为生活在印度中部的一位少年,打开了极其难得的机遇之窗;其次,MOOC不可能完全取代传统课程,巴韦的最终愿望,还是飞到美国,去麻省理工学院的校园里学习。巴韦之所以渴望感受麻省理工学院的课堂,理由是非常清楚的——对于初学者,如果无法在实验室亲手做研究,是很难学好硬科学(指数学、物理、化学、天文、地理、生物以及一些工程类学科)的。更重要的是,单凭网上学习不能拿到麻省理工学院的学位,而拥有学位对于他在职场中的打拼绝对意义重大。

不管怎么说,绝大多数印度人,可能都既无动力也无天分,去做巴韦所做过的事。而且,巴韦的家庭能够为他提供可以稳定上网的电脑,这也是他先天占有的优势之一。他的父亲是一位工程师,有钱送巴韦到私立中学读书。

目前,印度互联网的普及率在日益提高,但比例仍然非常让人失望——2011年,只有10%的印度人能使用互联网。在印度,许多地方的供电稳定性一直都成问题,这些地方的人均年收入也低于1 500美元。对于几亿印度人来说,拥有一台电脑简直就是一个奢侈的梦想。

但是,技术正在不断普及,东西会越来越便宜。即使像卢旺达这样的内陆国家,也是光缆密布,能上网的人数逐年增加。计算机的价格也越来越亲民:应印度的要求,总部在英国的Datawind公司推出了一种基本版安卓平板电脑,售价为40.11美元,而印度政府则以半价将它提供给学生。这种名为Aakash 2的平板电脑不可能同顶级平板电脑竞争,但就价格而言,它也算是一种革命性的产品了。Datawind公司的目标是,今年向印度出售100万台Aakash 2平板电脑。“当我手握这部平板电脑时,我感觉它将改变世界,虽然世界还不认识它,”同科勒一起创建Coursera的安德鲁·恩格(Andrew Ng)说。

MOOC也在进化。克莱顿·克里斯藤森破坏性创新研究所(Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation)是一家专注于教育与医疗保健革新的智库型机构,它的联合创建人迈克尔·霍恩(Michael Horn)把如今的MOOC比作最早的电影。“最初的电影拍摄的就是舞台剧,看起来愚蠢荒唐,现在的MOOC其实也是在拍摄舞台剧。它拍的是讲课,然后把各节课串起来”。报名学习MOOC的人中,真正学完课程的人还不到10%,原因之一恐怕就在于此。霍恩预测,网上课堂会逐渐变得越来越吸引人,它的目标是要打造出交互式的课程,不仅教学生,也从学生那里得到反馈信息,这样课程内容就可以针对学生的个人能力和需求自行调整。

某些教育工作者甚至希望有一天,学习与评估可以完全脱钩——到那时,学习MOOC课程,并通过能力考试获得高等学历的学生,在就业市场上可能比实体大学的毕业生更有竞争力。

不过,那还只是假想中未来的事情。眼下,许多学生并不认为参加MOOC课程会给他们带来什么现实的好处。年轻人必须树立这样一种信念,即接受一定的教育会给他们带来更好的工作和收入,在发展中国家更是如此。“学生必须看到,参加一门课程的学习、拿到这门课程的证书、让雇主承认这份证书,这三者之间是环环相扣、紧密衔接的,”阿加沃尔说,“课程设置必须与就业市场的需求挂钩。这个良性循环一旦形成,并且被学生看到,MOOC的规模就会迅速扩张。”

MOOC课程提供方的目标是,授予学生能得到高等院校和用人单位承认的证书,但对这一目标的探索还处于早期阶段。挑战之一是如何建立可靠的防欺诈机制。除了规定学生必须到考试中心参加考试这个笨办法,其他办法都是技术性的。“我们现在采用的招数叫做‘身份跟踪’(Signature Track),就是要求每个人一开始就出示自己的身份照,而且在做作业时必须拍一张照片,并上交一段打字样本,”恩格说,“一个人打字的节奏有他自己的习惯。你很难像我这样打字,我也很难像你那样打字。”此方法称为“击键生物识别术”(keystroke biometrics),可以用来查明完成作业的那个人是否就是报名参加本课程的那个人。

Coursera还同一家名为ProctorU的机构合作,后者通过网络摄像头来监督考试。ProctorU要求参加考试的人出示一种或多种身份证明,并通过电脑扫描考试环境,以确定考场没有张贴可供作弊的考试提示等。学生们可能还需要填写一道有关个人身份的多选题以核实其身份(考生个人身份信息是从公共数据库中收集来的)。然后,在考试期间,ProctorU的工作人员通过摄像头观察学生的情况。虽然这种监督过程对外国学生实施起来难度会更大,但仍是可行的。

MOOC课程的提供方也把颁发文凭看作是一种可以赚钱的增值服务。例如,Coursera的课程对个人是免费的,但发文凭则要收钱。眼下,如果某位学生决定攻读杜克大学在Coursera上提供的一门“身份跟踪”课程,就需支付一笔不到100美元的费用。在完成该课程并通过考试后,即可拿到一份印有杜克大学logo的结业证书。对于现在已获得美国教育委员会(American Council on Education)承认的若干Coursera课程,该委员会可提供对应的学分建议(许多传统院校均予以承认)。每门课程的费用为100〜190美元。对于那些付不起这类费用的人,Coursera也可提供经济帮助。

不过,对于那些连洁净饮用水和应有的卫生条件都难以保障的国家,广泛运用这类高科技手段,仍然是很不靠谱的事情。印度目前的主要目标,是探索如何运用MOOC技术,提高现有大学院校的教学质量。微软研究院目前正在安排一个试点项目,旨在开发具有MOOC风格,且与印度工科学校现有课程配套的网上课程,由印度的知名教授授课。这个项目被称为“大规模强化型课堂”(Massively Empowered Classrooms,MEC)。“能适应所有学生的解决方案是不存在的,”杰焕杰焕瓦拉说。他认为大多数印度学生由于语言和文化差异,很难听懂美国大学开设的网上课程。他回忆起自己有一次在上化学课时简直就是稀里糊涂一头雾水,因为他听不懂那位美国教授的口音。“从外国拿来一样东西就硬灌给印度是没有用的,这种方法从未成功过”。

MOOC的拥护者则反驳说,一流的教科书现在全世界都在通用,而网上课程就可以视为某种数字教科书。课程可以根据不同受众的需要来设计。欧洲人正在开发他们自己的MOOC平台,而大型的美国MOOC提供商也在与外国大学签约,为他们开发用其他语言讲授的课程。“网上教育目前仍在起步阶段,”巴韦,这个满怀理想主义的青年说,“但它肯定有能力改变不发达地区的面貌。”基于他自己的经验,他断言,“一场教育革命正在萌芽,即将破土而出”。

第一个吃螃蟹的人

但开普勒项目的教育工作者没有等待。对他们来说,真正切实可行的模式是一清二楚的:由最好的教师在网上给出最好的教育,并提供重要的现场辅导和教室互动活动。“那种把MOOC扔给非洲人或其他人就完事,既不提供便利也不给予支持的态度是完全不可取的,”奥达里宣称,“许多学生完全不知道如何使用电脑。连最简单的东西都不会,比如启动程序、关闭程序,甚至不知道如何打字。”

第一位加入开普勒项目担任助教的研究生是克里斯廷·杨(Christine Yarng),她以前曾是“知识就是力量”项目(Knowledge Is Power Program,KIPP)的一所协议学校的教师。艾玛·斯特尔曼(Emma Stellman)则负责设计课程表,他曾是美国马萨诸塞州一所重点特许学校的联合创建人。他们在地球上最偏远的地方——卢旺达工作,拿的是非营利机构级别的工资——只因为他们相信,高质量的教育会大大改变人们的生活,他们喜欢挑战与冒险。

斯特尔曼的目标是从形形色色的MOOC课程中各取一部分,把它们组合起来,以使其最符合卢旺达学生的需求。学生学习的重点首先是要让他们学会如何学习——特别是在数字条件下,学会定量分析与批判性思考。“雇主常常因为找不到能独立思考的人发愁,”斯特尔曼说,“而学生们一旦意识到他们能提出自己的想法,便会感到非常自豪。就像看着一个个灯泡被点亮,这真是非常美好,也能产生很大的影响力。”

开普勒项目试点班的举办,是为了在秋季正式班开课前发现问题,并找出解决方案。到第5周,杨和斯特尔曼就得到了若干重要的教训。首先,上网需要更方便更迅捷,因此他们计划今年夏天搬到有光纤的新办公室。更重要的是,他们意识到,许多学生需要接受大量的英语培训,才能跟上网上授课的进度,分析复杂的教学主题(最近几年,卢旺达学校的主要授课语言已由法语改为英语)。

现在,开普勒项目的工作人员打算在秋季学期开学前的适应期内,安排高密度的英语课程,并在正式授课阶段布置大量的英语写作作业。“等学生在英语写作上过关了,”斯特尔曼说,“就可以写更多东西了。”

理想情况下,奥达里希望进一步在卢旺达扩展开普勒项目,并把这一模式推广到其他国家。不过,这要看该项目今后两年的进展情况了。“这只是个试点,”他说,“我们把重点放在实践上。关于如何改变世界,人们已经有许多议论,但并没有多少人去实践。我们希望用两年时间检验这个模式,看看什么样的教育方法能获得最好的结果。”最重要的是,奥达里希望确保开普勒项目能获得成功,因为50位满怀希望的卢旺达人将他们的前途尽系于此。

30年前,教育工作者就已经知道,如果通过面对面辅导的方式让学生进行精熟学习(就是学习一门课程要学到熟练掌握,而不只是为了应付考试),学生的表现会更好。成功也需要动力,无论是内在的动力还是家长、教师或同学的督促。

MOOC的兴起是否会让这些传统教育拥有的优势寿终正寝?绝对不会。事实上,数字化工具为我们实现低成本个性化学习,开辟了一条最佳的道路。

我之所以知道这一点,是因为这两种教学方式我都用过。多年来我与塞巴斯蒂安·特龙(Sebastian Thrun)在斯坦福大学和其他一些学校教授人工智能课程。我们讲课,布置作业,在同一时间用同一套题目给所有学生考试。每学期只有5%~10%的学生能做到经常在教室里或课堂上参与深入讨论,其余学生的态度则相当消极。我们觉得应该有更好的办法。

于是,2011年秋,我们尝试了一种新招数。除了传统的课堂教学外,我们还开设了一门对所有人都开放的免费网上课程。我们的首次尝试就吸引了潮水般的参与者——约10万人报名参加了该课程,最后完成的有2.3万人。

1978年诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert Simon)曾说过,“实践和思考,是学生学到知识的途径,也是唯一的途径”。受他这句话的启发,我们创立了一门课程,把重点放在让学生动手实践上,并且学生经常能获得教师的反馈。我们所谓的“讲课”就是一些很短的视频片段(2~6分钟),旨在让学生为练习做好准备。有些练习需要用到视频中介绍的数学技巧,其他一些练习则是开放型的,让学生有机会独立思考,并在网上论坛提出自己的个人见解。

我们这种安排让学习成为了一个主动而不是被动的过程,教学效果有很多与当面辅导相似之处,也有助于增强学生的学习动力。首先,正如卡尔·K·什普纳尔(Karl K. Szpunar)、诺瓦尔·Y·可汗(Novall Y. Khan)及丹尼尔·L·沙克特(Daniel L. Schacter)2013年在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)发表的一份研究报告所述,频繁互动可以避免注意力分散。其次,威廉·B·伍德(William B. Wood)与金伯利·D·坦纳(Kimberly D. Tanner)2012年在《生命科学教育》(Life Sciences Education)发表的论文指出,当学生们学会自己对问题提出解释,而不是被动地听老师的讲解时,学习效果会好很多。这就是一套设计得当的自动化智能教学系统可以和辅导教师一样,有效地提升学习效果的原因。

最后的一个关键优势则在于,我们可以迅速地改进课程。我们分析了数以千计的学生学习成功与失败的关键原因,找出了课程需要调整的地方。更妙的是,我们每小时都可以获取此类信息。在我们的课程中,数据分析这项工作是由教师来完成的,但人工智能系统也可以执行这一功能,然后向学生提出建议,下一步要如何做,以改进成绩——就像今天的一些购物网站,会自动建议你该读哪本书,或看哪部电影一样。

同教科书一样,网络公开课只是一种工具。教师和学生如何使用这一工具,才是真正重要的事情。

本文作者:彼得·诺维格,谷歌研究主管,人工智能促进协会(Association for the Advancement of Artificial Intelligence)资深会员兼高级顾问,曾与斯图亚特·拉塞尔(Stuart Russell)合著《人工智能的现代路线》(Artificial Intelligence: A Modern Approach)。

告别旧式课堂

技术也能使课堂充满人情味。

撰文:萨尔曼·可汗(Salman Khan)

一提到“虚拟”的什么东西,人们往往马上就会想到它的实体版本,并将两者作对比,比如,亚马逊之于实体书店,维基百科之于纸质百科全书,等等。他们认为,虚拟的东西更加便宜、快捷、高效,因此将取代实体的东西。然而,在教育界,虚拟将带来一种完全不同的冲击。我们不应把取代实体课堂作为目标,而应当把它看作是一个机遇,使我们能把虚拟课堂和实体课堂结合起来,从整体上重新构想教育。

今天,在传统课堂内,学生一般都是坐着听讲,记笔记,老师则向他们授课。虽然教室里一般会有20~300个人,但几乎(甚至完全)没有人与人之间的互动。只有等到考试的时候,教师才第一次了解学生是否真正掌握了知识。即使通过考试发现,某些学生在基本概念的理解上存在空白,整个班级的教学进度还是要继续推进,进入到下一阶段、更高层次的学习中去。

虚拟工具使我们有机会反思这种教育方法——如果能在网上授课,课堂时间就可以腾出来用于讨论问题、同学之间互相切磋学问,以及在老师指导下进行深入探索等。如果授课不再占用课堂时间,同时根据学生的个性化需要,弹性安排作业与考试,就不需要继续保持那种所有学生都按统一步调行动的“工厂模式”了。这样,学生就可以根据自己的节奏来安排学习进度,并在正规课程结束之后的很长一段时间里,继续验证自己的知识。

10~20年后,混合型学习(blended learning)也许能实现文凭与学习的脱钩。目前拿文凭和学习这两件事都是在同一所院校内完成的。两者脱钩后,任何人都可以证明自己已经掌握了高水准的知识和技能,不论这种技能是在工作岗位、传统的学校课堂,还是通过网上公开课学到的(当然,最有可能的情况是,这几种方式都兼而有之)。

上述学习方式的最大影响,可能在于它对授课质量与教学资料的改变。通常,教师与教科书出版商,几乎完全不知道学生是如何使用他们的内容的,甚至连是否有效果都不清楚。而将丰富教学经验同网络工具相结合,教师和教科书出版商才能真正获得一些数据,了解到他们打造出的学习资料的效果到底如何。

在这种“混合型学习”模式中,教授们的价值得到了提升。教授们不再把大块时间用于讲课、出试题和评卷子了,现在他们可以充分地与学生互动。教师不再逼着学生乖乖坐好听课,而是指导并要求学生主动掌控自己的学习(这其实是所有技能中最重要的)。的确,对于身处不发达国家的一位有上进心的学生,这些虚拟工具——假定我们可以解决上网难的问题——对他们的学习极为有益。在发达国家,如何发挥网络的作用呢?我想最好的方式是,充分利用网络,充实生活,享受生活,而不是消极地混日子。

本文作者:萨尔曼·可汗是美国加利福尼亚州可汗学院(Khan Academy,一家致力于网上教学的非营利教育机构)的创始人。

请 登录 发表评论