大脑如何产生意识

撰文 克里斯托弗·科赫(Christof Koch)

苏珊·格林菲尔德(Susan Greenfield)

翻译 耿海燕

大脑如何产生意识?这是科学界最大的谜团之一。今天,我们可以用计算机模拟出宇宙大爆炸之初的场景(参见《环球科学》2006年第6期《宇宙最初几微秒》一文),大脑内的不少秘密也被相继破解,但对“意识是如何产生的”这个谜团,至今仍没有找到正确答案。

作为神经科学家,我们俩都把解开“意识谜团”作为人生目标。很多问题我们都能给出比较合理的解释,但仍有不少现象无法解释:自我意识(审视自己的欲望和想法的能力)是如何产生的、意识包含哪些内容(每时每刻你所意识到的是什么)、大脑内的生理过程与意识和无意识之间有什么关系?

我们应该从哪里着手,去寻找答案?目前,神经科学家对大脑生理过程的认识还不够深入,无法清楚地说明神经元的电活动和化学活动是如何产生意识的。因此,当务之急就是找到与意识相关性最大的神经结构——某种神经结构的活动必然与特定意识体验存在对应关系。当你意识到你正在看一条狗,大脑中哪些神经元在活动?当你感到悲伤时,大脑中又发生了什么?我们都在寻找与意识体验相对应的神经结构,而这正是我们发生分歧的地方。

2006年夏天,圣安东尼奥脑科学基金会在牛津大学举办了一场研讨会,我们的争论就是从研讨会开始的。从那时起,我们就一直相互质疑、探讨,本文就是在这种情况下诞生的。虽然对彼此观点互不认同,但我们的观点都建立在相同的基础上——神经科学,而不仅仅是哲学。我们考查了大量的神经学、临床医学和心理学数据,这些数据就是我们讨论的依据。

——克里斯托弗·科赫

苏珊·格林菲尔德

我和苏珊都在寻找最佳的“意识的神经相关物”(neuronal correlates of conscious-ness,NCC)。找到合适的NCC,就能阐明意识产生的神经机制。

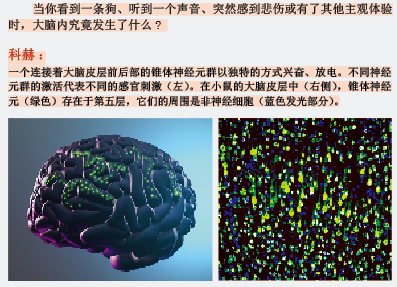

从1988年我和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)开始研究意识以来,这一领域已经取得了一定的进展。每种意识知觉(大脑表现感官刺激的方式)都对应着某个特定的神经元群体,当我们看到不同的东西,或者产生不同的情感,就会有不同的神经元群被激活。干扰或破坏任何一个神经元群,相应的知觉就会被改变,甚至消失。

NCC的基本单元,很可能是大脑皮层中的锥体神经元(能远距离传递神经信号)。在我们的大脑中,有500亿~1000亿个神经元,而形成一个NCC只需要100万个锥体神经元。当苏珊进入一个拥挤房间,我看到她的脸,一群神经元瞬间被同时激活。这群神经元将从皮层后部(初次加工视觉影像的部位)一直延伸到皮层前部(执行功能的部位,比如提供视图、执行计划)。如果我继续留意苏珊在视网膜上的影像,这群神经元的整体性将会增强,活动幅度和同步性也会得到强化。它们会在大脑皮层的前后部之间来回传递兴奋信号,巩固自身“联盟”,并抑制与它们有竞争关系的神经元群活动。如果有人突然叫我,处于听觉皮层的另一个神经元群就会被激活。它们会与大脑前部建立双向信息通道,将我的注意力转移到叫我的声音上,同时抑制表征苏珊面孔的神经元群的活动,使苏珊的面孔从我的意识中消退。

在生物学上,有一个得到了普遍认可的看法:进化过程中,生物体会进化出一些具有特殊用途的“小部件”。大脑亦是如此。神经细胞进化出各种各样的形状和功能,而且在不同的神经细胞之间,还存在特定的通信模式。这种多样性在构成NCC的神经元中也得到了体现。而这也是我和苏珊分歧最大的地方:苏珊认为,意识具有一定的整体性,它是由一大群兴奋神经元共同产生的;我的看法却与她相反:意识不具有整体性,不同神经元群会产生不同的意识体验。

也许用不了多久,神经科学家就能随意操控神经元的活动,我们也就可以“近距离”观察意识状态是否与特定神经元群有关,查明其中的因果关系。

但对于一种意识知觉,我们如何才能判断它源于哪群神经元的哪些活动?在某一特定的时间,NCC包含了哪些神经元——是大脑皮层内的所有锥体神经元,还是同步激活的处于任何位置的神经元,又或者只包含了一群在前额叶与大脑后部的感觉皮层之间传递信息的远程投射神经元?

迄今为止,关于NCC的大部分研究都以视觉为研究对象。视觉心理学家拥有先进的技术来“隐藏”物体,让它们无法进入我们的意识知觉,就像魔术师误导我们看不到眼前发生的事情。闪烁抑制(flash suppression)就是一个例子。这个现象是我和木村洋太(Naotsugu Tsuchiya,当时是我的研究生,现已毕业)在2005年发现的:如果眼前同时出现两个图像,右眼前面的图像很小,而且是静止的——比如一个微弱的、灰色的面孔,而左眼前面却是一个不断闪烁的色块,那么,右眼的视觉会被左眼完全抑制。即使观察者眨动左眼,右眼可以看见印有面孔的图像,但抑制效应仍不会消失。此时,虽然视觉皮层中会有大量神经元因右眼受到刺激而被激活,但它们并没有促使意识产生。这一现象很难用苏珊的理论解释——她认为任何一次大量神经元的同步兴奋都会产生意识。科学家正在利用这种错觉,在猴子和人类的大脑中寻找NCC。

在实验的基础上,我曾经和克里克提出数个关于意识产生的设想。其中一个就认为,NCC包含了系统分布在大脑皮层输出层(即“第五层”大脑皮层)的锥体神经元。这些神经元会向另一区域的神经元群发送信号,也会接收来自对方的强烈兴奋性信号。这种相互联系可以形成一个正反馈循环:一个神经元群一旦被激活,就会持续兴奋,除非这种联系被其他神经元群切断。神经元群的激活状态会持续几分之一秒的时间,较之单个神经元的激活,神经元群的激活时间更接近于产生意识知觉的时间尺度。

上述设想得到了一项最新研究结果的支持。这项研究的负责人分别是美国西奈山医学院的斯图尔特·C·希尔冯(Stuart C. Sealfon)和哥伦比亚大学的杰伊·A·金格里奇(Jay A. Gingrich)。希尔冯和金格里奇的研究团队在转基因小鼠身上,证实致幻剂(比如LSD、裸盖菇碱、酶斯卡灵等)能作用于5-羟色胺受体,而这些受体恰恰存在于第五层大脑皮层中的锥体神经元表面。他们推测,致幻剂产生心理扭曲作用的原因是,它激活了特定神经元上的5-羟色胺受体,而不是以某种整体方式扰乱了大脑的神经通路。对于这一假设,我们可以利用分子工具进行验证——不断激活或抑制第五层大脑皮层中的锥体细胞,直到找出会受致幻剂影响的神经元。

另一个设想则与大脑皮层内的屏状核有关。组成屏状核的神经元接受来自大脑皮层所有区域的神经信号,也会向所有区域发送神经信号。利用这一结构,很容易将感觉皮层的活动与某种知觉联系起来。

为了验证这一猜想,神经科学家必须检测多个区域的神经元,观察它们的电活动。需要检测的神经元数量异常巨大,使这项任务变得繁琐而又艰巨。不过,电极的微型化大大降低了任务难度。初步试验结果证实,特定的神经元群产生的知觉,正是我们日常体验的重要组成部分。

但这些发现并不意味着单独的一个、一百个,甚至一百万个神经元就可以产生意识。神经元是神经网络中的“部件”,只有在特定环境下才能产生意识。这就好像DNA,虽然它决定了蛋白质的合成,但必须得到许多其他分子的辅助,才能成功合成蛋白质。

神经元群能否存在,取决于脑干和丘脑上的觉醒环路。当我们清醒时,觉醒环路始终处于活跃状态,不断向大脑皮层及其附属结构输送神经递质和其他物质;当我们处于深度睡眠阶段、被麻醉或者大脑受到严重创伤时,觉醒环路就会进入安静状态,此时,大脑皮层的任何神经元群都是不稳定的——这就代表我们没有意识。

虽然上述理论可以用生理实验加以验证,但仍然存在一个明显的缺陷:它并非建立在一套规则之上,也就是说,我们无法用它预测哪些机体能产生意识体验。神经科学上的理论,必须以客观数据为基础,并能作出合理预测。根据相关理论,我们应该能预测出以下哪些机体是有意识的:果蝇、章鱼、狗、5个月大的胎儿、反应迟钝的阿尔茨海默病患者、计算机和互联网等。

很多科学家都在研究这样的理论,但对于大脑,我们仍然知之甚少。在这种情况下,提出假设,用现代技术加以验证,是很有用的研究方法。正如克里克常挂在嘴边的那句话:“我和沃森能发现DNA双螺旋结构,主要是因为我们作出了假设,并做了大量试验去验证它。”

对于意识的产生,苏珊一直强调兴奋神经元的数量,但最重要的却是神经元携带的复杂信息。不是任何神经元群都能制造意识,一个特定的知觉,只会来自于特定的神经元网络。而且,一个能产生完整意识的神经元群,必须有“成员”分布在大脑皮层后部(负责感觉表征)和前额结构(与记忆、计划和语言有关)。大脑的运行不是一种整体行为,而是神经元各司其职,分别被不同的方式激活——这些激活方式反映了生物体在一生中累积的各种各样的信息。因此,就意识的产生而言,有多少神经元被激活并不重要,重要的是要有合适的神经元被激活。

如果像科赫所说的,意识的神经相关物是某些神经元放出的电,那我就可以认为,意识就存在于这些神经元当中。但科赫没有说清楚,相对于一般神经元,这些携带意识的神经元有哪些特殊的性质。而且,如果把这些神经元从庞大的神经元网络中孤立出来,即使100万个神经元也无法产生意识。由此看来,我们要鉴别出NCC,首先得搞清楚神经元网络是什么。科赫一直在为不同意识状态寻找对应的大脑连接,他还坚持认为,不同的大脑区域必然负责不同的生理功能,但以下这个事实,或许会让科赫重新思考自己的观点:鸟类没有大脑皮层,但它们是有意识的。即使科赫的看法可能是正确的,也无法解释意识是怎样产生的。

在我看来,意识不能被分割成不同的、并行的体验。视觉刺激可以影响听觉,反之亦然。很明显,诸如“孤立的视觉意识”之类的概念,在感觉器官间的这种相互联系面前是站不住脚的。最重要的是,人们要么有意识,要么没有。科赫曾在试验中,对受试者的神经元“做过手脚”,但整个试验过程中,受试者都是有意识的,他操纵的其实是意识的内容,而不是意识。对此的后续解释都在回答这样一个问题:“注意是什么?”这个问题固然有价值,但和“意识是什么”是不同的。我认为,要定义最佳NCC,我们必须清楚地知道意识和无意识之间有什么差别。

我个人的看法是,任何脑区或神经元群都不具备固有的、神奇的特性可以产生意识。大脑内一个真正的、可靠的NCC,必须能解释各种日常现象:闹铃和麻醉剂如何起作用、做梦和清醒状态有哪些区别、自我意识是否存在、人类和动物的意识有什么差异、胎儿是否有意识等,但至今我们仍未找到这样的神经结构或者大脑过程。这样看来,另一种观点似乎就要可靠一些:意识并非产生于大脑的某种特性,而是源于大脑整体机能的增长。当大脑活动增加时,意识也在增多、增强。

但这个过程的神经机制是什么?对于这个问题,不少科学家都给出了答案。德国神经生理学家沃尔夫·辛格(Wolf Singer)证实,在丘脑和大脑皮层之间,有一大群神经元会同时在一秒钟内兴奋40次。不过,单独培养在培养皿内的脑组织也有同样的兴奋活动,所以意识的产生肯定还需要其他一些条件。

美国纽约大学医学中心的神经学家罗道夫·利纳斯(Rodolfo Llinas)最近提出,这种同步的、瞬间的激活,在丘脑和大脑皮层之间形成了两个互补的环路,二者协同工作以维持意识的存在:其中一个环路具有特异性,与意识的内容有关;另一个是非特异性的,与觉醒和警戒有关。利纳斯的这个模型不仅可以解释为什么被闹铃惊醒后,我们的意识又会归于完整;也能让我们看到,在做梦与清醒状态下,意识有什么不同:在梦中,由于没有感官刺激,“觉醒环路”处于休眠状态,只有“内容环路”在运行。

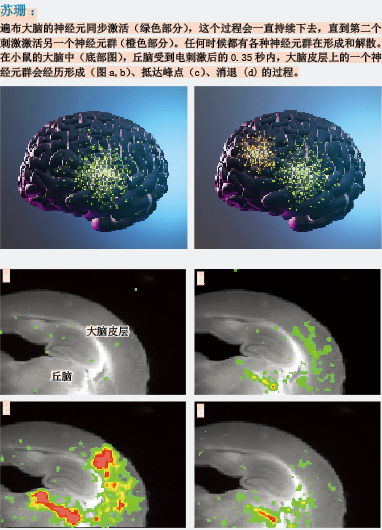

但利纳斯等人建立的模型,将意识看成了一种“全或无”的现象(即要么完全有,要么完全没有)。实际情况却是,意识在大脑的控制下,是不断变化的,就像潮水一样有起有落。因此,我更赞成以下一种说法。科学家在十几年前就知道,几亿个神经元能在几百毫秒内同步活动,这个团队又会在不到一秒的时间内解散。这样的“神经元团队”能在某时某地发生连续变化,产生“此时此地”的意识体验。在神经网络里,神经元团队的组建、解散与重组都是一次性的。我认为,意识每时每刻都在变化,但它的变化程度,与某一时刻一个神经元团队中被激活的神经元数量有关。

这种意识的神经相关物——瞬间形成的神经元群,可以解释上述所有现象。闹铃的作用可以解释为,一个规模很大的、同步激活的神经元群在强烈的感官刺激下形成了;梦和觉醒的不同在于,做梦时我们仅受到微弱的外部刺激,形成的神经元群也很小,而在清醒状态下,外部刺激较强,因此形成的神经元群也较大;麻醉剂则限制了神经元群的形成,导致无意识状态的出现。生物体是否拥有自我意识,取决于它的大脑:不仅要大,而且还要有丰富的神经连接,以形成广泛的神经元网络。动物或人类胎儿的意识程度有多高,也要看他们大脑内的神经元群有多大。

细想起来,我和科赫都没有试图去解释“意识是如何产生的”。我们没有试图去回答澳大利亚哲学家戴维·查默斯(David Chalmers)号称的“难题”:大脑内的生理过程是如何被转化为意识的。我们在寻求一种相关性——大脑内的生理现象与主观体验之间的关系,而没有去寻找生理现象转化为意识的中间环节。神经元群并没有“创造”意识,可能只是意识的“符号”。因为神经元群的大小及其对应的意识程度,是由多种生理因素决定的,例如神经连接的丰富程度、感官刺激的强度以及与来自其他神经元群的竞争——在试验中,每个因素都是可操控的。能产生可证伪的假设,也能解释多种与意识相关的现象,这足以说明上述“神经元群模型”具有很强的说服力。

在牛津大学的研讨会上,科赫曾怀疑“神经元群模型”:神经元群的大小就是一切。但大部分科学的确是“测量的科学”——将观察到的结果客观量化。在这个意义上来说,科学中,大小就是一切。还有人认为,“群”是一个非常模糊的概念,但已经有好几位科学家发现了神经元群形成的生理机制,尽管这些“群”存在的时间还不到1秒钟。

不过,要在人类身上找到意识产生的决定性证据,还需要等待更先进的成像技术的出现。因为神经元群从形成到解散只有几百毫秒时间,现在的成像技术很难在如此短的时间内捕捉到有用证据。即便如此,还是有研究人员观察到了活动中的神经元群。2006年,我们小组的托比·柯林斯(Toby Collins)将小鼠麻醉后,观察大脑内神经元的活动。结果他发现,一些神经元群的形成以及它们的活动的确与麻醉作用有关。我们实验室的另一项研究也表明,小鼠被麻醉后,感觉皮层上神经元群中的兴奋神经元数量反映了麻醉的程度。

其他批评则与神经元群模型的时间和空间特性有关。癫痫症发作时,一个神经元群的兴奋时间会延长,但在这一过程中,病人是没有意识的。有人认为,这一现象就很难用神经元群模型来解释。但他们忽略了一点:神经元群为什么能成为合适的NCC?最主要的原因就是神经元群的瞬时性(突然被同时激活,又突然解散)。癫痫的发作恰恰干扰了这种瞬时性,使一个神经元群的兴奋时间过长。而且,在最近发表的一篇文章中,我和柯林斯等人一致认为,麻醉剂的作用机制也是干扰神经元群的瞬时性。

神经元群没有任何空间特性,缺乏可识别的解剖学定位,是神经元群模型受到质疑的又一个原因。很多时候,我们太执著于寻找某个东西的位置,但根本没有必要为任何特定的大脑机制找一个“中心”,意识更无须如此。

我还提出了一个更为合理假设:在产生具有高度瞬时性的神经元群时,多个不同大脑区域一起进入一个时空通道(spacetime manifold)。只是凭借现有的实验技术,我们还无法找到这样一个时空通道。不过,我们也许可以通过数学模拟来实现。这些模型以及它们之间的交互作用是科学家未来的研究对象。

最后一个问题,也是有关NCC的一个基本问题,就是如何利用它们解决上面提到的难题:大脑中的生理事件如何转化为意识体验。对于这个问题,我们还给不出答案,甚至不知道需要哪些证据来解释这个问题:究竟是大脑扫描结果、老鼠实验、机器人还是数学公式?或许,人为改变一个人的主观状态可以帮助我们攻破难题,比如控制科赫的大脑,让他体验到我所体验的世界,甚至让他同意我的观点。

请 登录 发表评论