17世纪,是科学革命走向全盛的黄金时代,伽利略、开普勒、笛卡尔、帕斯卡、波义耳、哈维、惠更斯、胡克、牛顿、莱布尼茨等人的名字彪炳史册,人类第一次能够用科学的方法认识我们所处的世界。彼时,中国正处于明末清初的乱世,但在耶稣会传教士东来的影响下,沿袭西学的风潮逐渐兴盛。上自大学士、巡抚级别的高官,下及芸芸士子,均不乏在这与中国传统学术大不相同的思潮中,关注起自然科学的人物,方以智就是其中之一。

方以智字密之,出生在明末的仕宦世家桐城方氏,与冒襄、陈贞慧、侯方域等并称为明末四公子。他求学的气魄极为宏大,希望“删古今之书而统类之,经解、性理、物理、文章、经济、小学、方技、律历、医药之故,各用其所长,各精其极致,编其要而详其事,百卷可举。”在幼年,方以智便聆听日后的兵部尚书熊明遇讲授西学,成年后与传教士颇有深交,曾于穆尼阁、汤若望等处学习数学和历算,对利玛窦的著作也均有涉猎。他提出“借远西为郯子”,意为像孔子问学于郯子那样,吸收西学的精华,特别是其“质测”之学,即自然科学。

核物求理

现在通常认为“物理”是清末引入的日本对physics的翻译。但物理一词古已有之,在《庄子》中就提到过“析万物之理”。徐光启和利玛窦合译的《几何原本》,在序言中也提及“物理”,意为格物穷理。方以智的代表作《物理小识》更以物理为名。方以智所谓的物理,包括了“考测天地之家,象数、律历、声音、医药之说”,即为所有自然事物的属性及其变化规律,这和physics最初的意思——自然哲学颇为相合。

在《物理小识》和另一部著作《通雅》中,方以智辑录了各种学科的大量资料,包括天文、算学、地理、生物、矿物、文字、音韵、文学、艺术等,力图汇总当时的一切知识。他鄙夷当时的空谈家“学而徇迹引墨,不失尺寸,则诵死人之句”“而穷理见性之家,反不能详一物……是可笑耳”。

与空谈家相反,方以智对日常所见的各种物理现象都详加解释。比如潮汐,古人有的说是神龙海怪的变化,有的说是由于大地的沉浮。而方以智则查阅了我国沿海和西方有关潮汐的记载,了解到“月高潮小、月低潮大”的现象,得出了“潮之应月”的准确解释。在对指南针的解释上,他结合地圆说,指出磁极就是地球的两极,地球旋转之时磁极保持不动,所以可以永远指南。他还记录了沈括指南针偏东的说法,并对比了西方海商在“大秦西海”指南针偏东的记录,可惜未能更进一步,从中看出磁极和地极的偏移。

在光学上,方以智记录了光的反射与折射,用冰透镜取火的方法,以及光的色散。他写道:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱者则必有一面五色……映日射飞泉成五色,人于回墙间向日喷水,亦成五色。故知虹蜺之彩、星月之晕、五色之云,皆同此理。”这里从棱镜的色散,阐发到飞瀑和洒水的虹彩,再及霓虹、月晕等光学现象,统归为一个原理。很明显,这种归纳推理已经有了科学方法的雏形。

尤为令人注意的是,方以智还提出了一种波动光学学说,今天的研究者称之为“气光波动说”。他认为光的本质是和声一样,都是气的运动,这种运动通过气的“摩荡嘘吸”向外传播。并以此推测光也有衍射现象,将其命名为“光肥影瘦”,意为光在通过遮挡物后,会向影子一侧传播。并做了小孔成像的实验加以验证:多个小孔所透过的阳光,在较远处就会相互重叠。当然,从今天的角度看,这个实验并没有发现衍射现象,其解释也是错误的。而在此时的西方,笛卡尔刚刚提出以太波动论,格里马尔迪还未通过类似的实验发现光的衍射,惠更斯将光解释为通过以太传播的机械波,建立相对完善的波动光学体系更在数十年之后。

在今天看来,方以智在物理上的诸多观点未免失之粗疏,特别是缺乏合理的科学实验和数学工具加以验证,更是不如同时期的西方。但他主张“核物穷理,毫不可凿空者也”,力图为自然建立客观理性的解释,注重理论结构的内在逻辑,如此的尝试在中国是少有的。

观天论道

在17世纪时,天文学是引领科学前进方向的学科。明末西方传教士的到来,为我国引入了诸多新的天文理论和观测方法。例如在传统观点里,相传大地浮在水上,天空包于水外。方以智则认识到“地体实圆,在天之中”,即从西方引入的地圆说才是正确观点。他将大地比作核桃肉,凸起的地方就是山,凹下的地方则是海,形象地说明大地并非漂浮在海洋之上。并用向北走250里,北天极会升高一度的事实,对地圆说加以论证。面对地球另一面的人如何站立的诘难,方以智解释为地球处宇宙之中央,对于身处地球表面的人来说,处处都是下。虽然这并非万有引力的科学解释,但也突破了传统思维里绝对上下的窠臼,极见巧思。

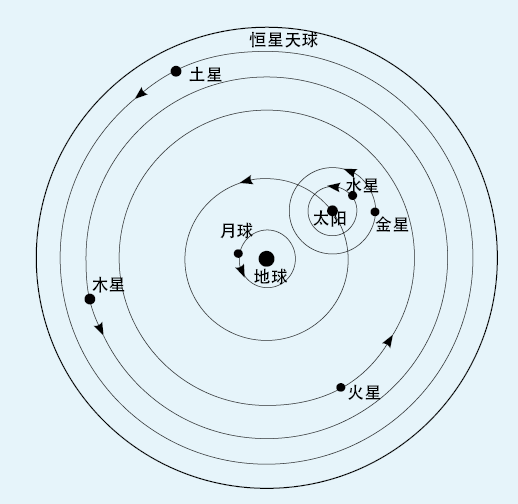

在伽利略发明了望远镜之后,一系列前人从未观察到的天文现象得以发现。这一成就伴随着西学东渐的浪潮迅速传到了中国,《明史·天文志》中,便记载了使用望远镜可以看到像瓜一样的火星,两侧伴有卫星;木星的四颗卫星绕母星飞快绕行;金星也有阴晴圆缺等现象。方以智通过金星与月球相似的盈亏变化,正确地认识到这是由于金星围绕太阳运动而产生的。并认为水星也是如此,但因其距太阳更近且体积更小而无法观察到。他还进一步猜测绕日运动的金星和水星是从太阳分化而出的。不过,他仍旧认为月球、太阳、火星、木星、土星等是由近到远绕地球运动。这一类似折中地心说与日心说的观点,是方以智在传教士带来的托勒密地心说基础上的进展。

图. 方以智的宇宙观

彼时,在17世纪的西方,日心说已经逐步取得了对地心说的优势。天空立法者开普勒和科学方法之父伽利略相继完善了哥白尼体系,而英国天文学家布拉德雷发现的光行差更是给了地心说致命一击。从方以智的著述来看,这些新理论未能随传教士及时进入我国。此外,我国古代已认识到陨石来自天外(虽然错误地以为是陨落的恒星),且彗星是反射阳光而发光的。而方以智却沿袭传教士带来的完美宇宙的观点,把陨石和彗星说成是地面上升的土气遇到天空的高温带烧结而成,类似烧制陶器。这是方以智在汲取西学过程中不足的地方。

科学精神

在我国古代,力图包罗万象的学者并不罕见。沈括的《梦溪笔谈》、宋应星的《天工开物》、徐光启的《农政全书》中有些精妙之处更胜于方以智的著作。但方以智尤为特出的地方,在于其科学精神。据梁启超的总结,方以智为学有尊今、尊疑、尊证三个特点。在传统学术中,动辄追溯三代,引用圣人。而方以智却写道:“生今之世,承诸圣之表章,经群英之辩难,我得以坐集千古之智,折中其间,岂不幸乎!”“世以智相积而才日新,学以收其所积之智也。日新其故,其故愈新。”学术作为智慧的沉淀,本就应该新人更胜旧人。不过,方以智尊今并不斥古,为了研究岁差的问题,他收集了三代春秋以来四千余年的天文观测资料,总结了汉朝以来历代天文学家的测算,并结合西学的分析,才得出自己的看法。

对于求学的门径,方以智主张大胆怀疑发现问题,方能突破前人的窠臼。对过去的积累,他提倡“不可不知,不可不疑”,对自然规律,他认为“物理无可疑者,吾疑之,而必深求其故也”。而在怀疑之后,方以智主张用实证的方法来解疑,“吾以实事证实理,以后理证前理,有不爽然信者乎?”在《物理小识》中,“试之验”“未试”“累试累验”“今之不验”的词句随处可见。在研究共振时,他就做了两个实验,先用调和的琴瑟,分置门内外,门外弹奏时,门内弦即动;然后在三弦的弦上贴纸,当边上的笛子吹出特定的调子时,纸就会振动,以此验证此前沈括的说法是正确的。

运用尊今、尊疑、尊证的科学思维,方以智对一些神秘的现象做出了解释。他认为史籍中的“雨粟”“雨谷”的情况,为“它处吹来者”,黄河水忽清是地下清流涌入的缘故,而河水冻结成鱼龙花草等形态,纯属偶然,就和微风拂烟形成的姿态一样。并揭露了一些术士用镜子、磁铁装神弄鬼的方法。在引用传教士的资料时,方以智也注意剔除其中荒诞的宗教观点,在引用汤若望记载人体解剖内容的《主制群徵》中,遇到“全能的上帝创造世界”等文字则予以削除,介绍托勒密九重天体系时,驳斥了神灵所居的“宗动天”,并列举了西学著作中关于宗动天相互矛盾之处以作说明。这是方以智与徐光启、王徵等因西学信西教者的不同之处。

方以智关于自然科学的研究,都是在明朝末年开展的。明朝灭亡之后,方以智矢志抗清,追随南明朝廷辗转于江南。失败之后避入佛门,但仍然与反清活动有涉,终在60岁时被清廷逮捕,押解途中自沉于江西惶恐滩。在方以智出生前一年,伽利略将望远镜对准星空,发现了木星的四颗卫星,引发了天文学的革命。在方以智蹈水自尽后一年,牛顿在皇家学会发表了关于光学的论著,继而建立了经典力学。科学在西方喷薄发展,推动了启蒙运动,使人类迈入理性时代。而在中国,雅擅西学的徐光启、李之藻、孙元化、王徵以及方以智等人在动乱之中先后故去,西学东渐时翻译的上百本西学典籍纷纷化作劫灰,方以智的精神也后继乏人。中国对西学的态度,也从“欲求超胜,必须会通”,一变而为“节取其技能,而禁传其学术”,直至被鸦片战争的炮声惊醒。

(本文发表于《科学世界》2016年第11期)

请 登录 发表评论